目呂二雑記・・・ここでは目呂二に関して単発的に資料や感想など追加しながら綴っていきたいと思います。

目呂二雑記・・・ここでは目呂二に関して単発的に資料や感想など追加しながら綴っていきたいと思います。

| 目次 | |

| 1 | 目呂二と木通(あけび) |

| 2 | 目呂二を歩く |

| 3 | 縁福猫の協賛者成鍚芳子氏を探す |

| 4 | 「目呂二の追分猫日和」のお知らせ |

| 5 | 「郷土の芸術家 河村目呂二展」のお知らせ |

| 6 | 目呂二の愛した追分を歩く(2009) |

| 7 | 『郷土の芸術家河村目呂二展』に行く |

| 8 | 「河村目呂二の眠る禅蔵寺を訪ねる」 |

| 9 | 『河村目呂二の世界』展のお知らせ |

| 10 | 『河村目呂二の世界』展を見に行く(2010) |

| 11 | 『あけび、秋いろ、浅間山』を見に行く(2010) |

| 12 | 『ねこの先生 河村目呂二展』谷中を見に行く(2011) |

| 13 | 『目呂二くさぐさ』の出版を記念イベント(2022)のお知らせ |

| 14 | 『初秋の追分を行く 目呂二秋のくさぐさ』 |

| 15 | ソロちゃん100歳の『変わりひぃな人形』 予告 |

| 16 | 『真夏の追分を行く』目呂二の大正グラフィック展 |

| 17 | 『河村目呂二の手紙展』〜過去から未来へつながるこころ〜 |

| 18 | 『河村目呂二の山のスケッチ展』(2024) |

| 19 | 『河村目呂二の我が輩はMONEY=KEY猫である』(谷中猫町編) |

| 20 | 『河村目呂二の我が輩はMONEY=KEY猫である』(その後編) |

| 21 | 『目呂二装丁本と成鍚慶子』 編集続行中 調査中の一部をさらにアップする |

| 22 | 『奇才!河村目呂二のアーティスト人生』 |

| 23 | 『目呂二が東郷彪に贈った黒猫』 (著作権者調査中) |

| 目呂二雑記も冗長になってしまいましたのでこれ以下に関しては ファイルに直接飛ぶように設定しました したがって目呂二雑記は『目呂二雑記INDEX』の方に集約します |

|

| 24 | 『奇才!河村目呂二のアーティスト人生』 『河村目呂二の我が輩はMONEY=KEY猫である』(追分編その1) |

| 25 | 『河村目呂二の我が輩はMONEY=KEY猫である』(瀬戸編) |

| 26 | 『河村目呂二の我が輩はMONEY=KEY猫である』(追分編その2) |

| 27 | 『目呂二を歩く 18年後』 |

| 28 | 『時を旅する福猫 at 百階段』 |

| 29 | 『河村目呂二の俳画くさぐさ 春興編』 |

| 30 | 『目呂二とすの子のレトロなおみやげコレクション展』 |

| 31 | 『河村目呂二の俳画くさぐさ 秋楽編』 |

| 32 | 『河村(清原)ソロ作紙雛』 |

| 33 |

| 資料編 | |

| 1 | インターネットで見られる目呂二 関係リンク集 |

| 2 | 河村目呂二 ライブラリィ 目呂二関係者による貴重な資料集の紹介(リンク切れ) |

| セミーノカフェ 目呂二関係者のブログ 貴重な資料が載る(リンク切れ) | |

| 4 | 目呂二ライブラリィ 上記リンク切れにともなう新たなリンク先 |

| 5 | インスタグラム 小灯_kotoboshi 目呂二のアトリエ跡にある小灯(ことぼし)から |

| 6 | インスタグラム melodi.library 目呂二の関係者の内山舞さんのインスタグラム |

※リンクの許可はとっていませんので、もし問題がある場合は削除いたします。

またリンク切れになっている場合もあるかもしれません。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

1 目呂二と木通

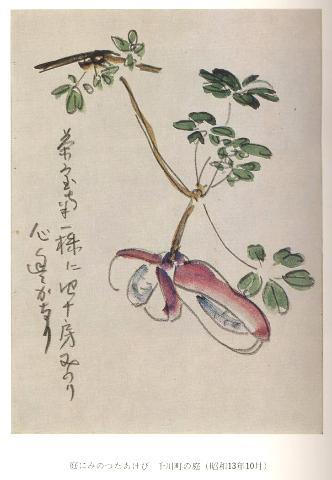

昭和34年、目呂二が倒れた日も孫に送るためのアケビを採っていたのだそうです。最近は東京では自然のアケビを見ることも少なくなってしまいました。しかし庭に植えている家庭も多く見かけるようになりました。「目呂二抄」にあるカラーのアケビのスケッチは千川に住んでいた頃、庭に実ったアケビをスケッチしたものです。豊島区千川は我が家から1km程しか離れておらず、歩いてすぐの距離にあります。そこから少し離れた地域はかつて池袋モンパルナスといって貸アトリエが建ち並ぶアトリエ村がいくつもありました。目呂二はアトリエ村の居住者ではありませんが、このアトリエ村の近くに住んでいた芸術家としてアトリエ村資料室へ行くと河村目呂二の名前を見つけることができます。

目呂二はなぜかアケビに対して強い関心を持っていたようです。晩年を過ごした庵は「木通庵」(あけびあん 「もくつうあん」あるいは「もくつあん」)と称しています。おそらく、「目呂二抄」の最後の随筆が「あけびといちぢく」で結ばれているのもこのこだわりと関係があるのかもしれません。(これは目呂二の亡くなった後に出版されているので、すの子さんやソロさん、あるいは出版に際し親交のあった方々が目呂二を代弁して最後に入れたのかもしれません)。

「あけびといちぢく」を引用すると次のようになります。

無花果は、雨ふりでも口を開けて、上を向いたり、横を向いたり、勝手な方向を向いているので、一日採り忘れると味が水っぽくなり、三日も採り忘れていると酸敗して喰えなくなるが、あけびは口を開けても必ず下を向いていて、おまけに上の面が屋根型をしていて水きれがよいので、食べるべき部分は雨にもぬれず、ほこりなどもかからないのである。

さて、あけびは山で猿や、熊や、鳥が喰べるものであり、いちぢくは里で人間が喰べるものなのだから考えてみると皮肉なものである。

「目呂二抄」より

| 庭に実ったあけび 千川町の庭(昭和13年10月) 「目呂二抄」より清原ソロさんの許可を得て掲載 |

|

目呂二といえば猫のイメージが強いのですが、元々は彫刻家ですからブロンズなどの作品も多く残されています。また石膏に着色などという作品も残されています。

目呂二が活躍したのは大正から昭和の早い時期です。大正4年に目呂二人形を製作し始め、その後実に多彩な分野の人たちと交流を広げていきます。

大正デモクラシーの中で精力的に制作活動を続けてきた目呂二がやがて昭和二けたになると、戦時色が濃くなる中、年譜で見る限りだんだん作品の数が減ってきています。制作作品がすべてわかっているわけではないので一概にはいえませんが、先の「目呂二抄」で見る限りそれは明らかです。

目呂二が卒業した宮地尋常小学校(現岐阜県池田町立宮地小学校)の平成16年の「宮地小だより」に郷土の彫刻家であり、卒業生である目呂二が紹介され、その作品「挺身隊」が展示されていることが記されています。作品はカラー写真で紹介されていますが、残念ながらHP上では作品のディテールははっきりはわかりません。目呂二がよく制作していた石膏に着色の作品とのことです。これは年譜によれば、1937年(昭和12年)第一回文部省美術展覧会に出品した作品となっています。昭和12年といえば日中戦争が勃発した年で世界的に緊張が一気に高まっていった年です。挺身隊が何を表現した作品かは小さな写真からではわかりませんが、戦時色を思わせる作品ではあります。伸びやかで生き生きとした作品を作り続けてきた目呂二がどのような気持ちでその作品を作り上げたのでしょうか。だんだん日本が深みにはまっていくのと併せるかのように軽井沢に移り、東京に帰ることなく晴耕雨読の生活をおくった裏にはどのような気持ちが心の中にあったのでしょうか。

|

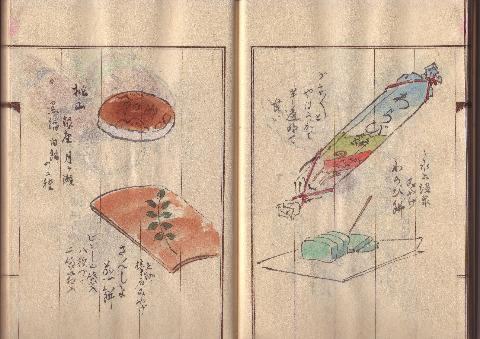

貰ったり買ったりした猫を詳細に記録していたように、猫以外のものでもいろいろな記録を残していて、 |

|

|

全国銘菓草子 左上 桃山:銀座月ヶ瀬 黒餡白餡二種 左下 上州榛名みやげ さんしょ煎餅:ビニール袋入り 八枚づゝ二袋 箱入 右 水上温泉みやげ わらび餅:グニャグニャとやはらかで 半透明で甘い |

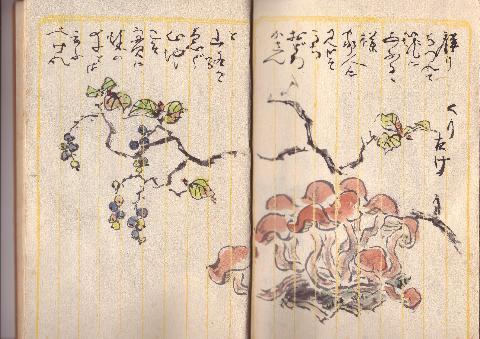

| 地元のキノコに関しても詳細な記録を残しています。 | |

|

|

| 追分けきのこ草子 | |

目呂二はその行動からどちらかといえば奇人的な紹介のされ方をすることが多いようです。たしかに型破りの行動でみんなをびっくりさせていたようです。しかし、目呂二に詳しい山田賢二氏の紹介を見ていると、違った面が見えてきます。この最終章も少しずつ目呂二に関してこれから書き足していきたいと思っています。

−−−−− 続く −−−−−

![]()

2 目呂二を歩く

戦前目呂二が住んでいた場所は私が現在住んでいる所から1kmほどしか離れていない場所です。

関東大震災後の大正15年、目呂二は北豊島郡北荒井341に新居を建て、昭和2年の春に転居しています。さらに昭和13年豊島区千川1−16に新築移転しています。(目呂二抄より)

この2つの場所は近いのですが異なる場所です。

北新井は明治22年(1889)の市制・町村制の施行により成立した長崎村にありました。やがて大正15年(1926)に町制を施行し長崎町となっています。昭和8年の縁福猫(いわゆる芸者招き)の申し込み宛先は「東京市豊島区長崎東町」となっています。長崎東町は豊島区が成立した昭和7年10月1日から使われた町名で昭和10年11月1日の町名改正までの短期間使われました。豊島区の成立と共に北新井付近はこの長崎東町になっています。同時にやがて転居する千川の町名も誕生しました。その後、昭和10年長崎地区は大きく町名や区割りが変わり長崎東町3丁目は要町1・2・3丁目、高松1・2丁目、千川1丁目と町名変更しました。

さてこのあたりは戦災で焼けた地域もありますが、区画整理(耕地整理)が早くおこなわれたため、目呂二が住んでいたころと現在の道はあまり大きな変化がなく、比較的容易に跡をたどれます。

キーポイントとなる当時の幹線道路(下の見取り図のA)は富士神社の西側を長崎神社(椎名町)から上板橋(板橋区)方向に南北にはしる道で、現在のバスが走るメイン道路は1ブロック西となってしまいました(下の見取り図のB)。現在ではAは狭い道ですが、当時は立派な幹線道路でした。

北豊島郡北荒井341はどのあたりになるのか大正時代の地図で調べてみますと、簡単に見つかります。しかし幹線道路から少し入った場所になり道路に面していないので特定が難しそうです。富士浅間神社の南側の道路など今も残る多くに道が確認できますが、現在「銀婚通り」と呼ばれるかなり大きな道路は見あたりません。この通りがどのあたりになるかがポイントです。後に高松神社で会った方(郷土について調べている)によれば銀婚通りは大正天皇の銀婚式を祝して、地元の地主が土地を寄贈してできたとのことでした。その年代や目呂二が家を買った時期を照らし合わせると新しくできた「銀婚通り」に面した場所を買ったのではないかと思われます。昭和の初めの1万分の一の地形図をみると該当するあたりに家屋が見られるのでそれが有力候補となります。また先の方の話によれば、銀婚通り沿いに芸術家が何人か住んでいたそうです。ただ一般の人たち(多くは農業)と芸術家の間には交流があったわけではないので残念ながら詳しいことはわかりませんでした。この大正時代の地図と昭和初期の地形図からほぼ②の場所に間違いないだろうということを突き止めました。現地は銀婚通りがわずかに「くの字」に折れたところですが、当時からその道の形は変わっていないようです。

後に引っ越した千川1丁目16番は昭和16年の豊島区地図ではっきり確認できます。富士浅間神社の西側の旧幹線道路より、もう1ブロック西側で現在バス通りになっている通り沿いになります。現在の地番は少し変更になっていますが、「豊島千川一郵便局」の南側、ちょうど千川1丁目停留所のあたりになります。

この場所から北西方向1kmも離れていない場所に昭和の6年大谷口給水塔(高さ33m)がつくられました。当時まわりに高い建物がなかったはずですから、きっとよく見えたはずです。残念ながらこの給水塔は2年前に取り壊されてしまいましたが、現在当時のデザインを継承する配水池とポンプ棟を建設しています。計算してみると距離は900m程なので角度で2°程になり、思ったより小さい。しかしまわりに建物が少なかった時代なので、畑の向こうによく見えたのではなかったでしょうか。

※当時の地図は許可が得られたら掲載する予定です。

|

|

| 東京都豊島区千川1丁目付近の見取り図(縮尺は適当です) | |

|

この通りがバスの通る現在のメインストリート.。 かつてのメインストリートは1本東側にある。 このブロックに目呂二は住んでいた。 |

|

① ①千川一丁目バス停付近 このあたりが旧「千川1丁目16番」で、目呂二が戦前住んでいた付近にあたる。 |

|

北方向に向かって撮影 コインパーキングの表示を右折すると富士浅間神社の入り口がある。 |

|

奥が神社になっている |

|

第2次調査で候補になった場所。 第3次調査の結果、 違うことがわかった。なお白線に沿った道は 大正時代からある旧道。 |

|

② 目呂二最初の引っ越し先 ② 目呂二最初の引っ越し先候補2 この左手あたり? ※第3次調査の結果、 囲みのあたりであることが判明。 ロールオーバー画面の白い車が止まっている あたり。ただしそのとなりの白い塀の家付近という 考え方もまだ否定できない。 このあたりですね 青い屋根の間の黒い屋根の家あたり 現在豊島区高松2丁目13番 |

|

大正時代は左側からきた道はこの撮影地点で左折し、次の電柱で右折するクランクになっていた。それが大正末に土地を寄附され、広い道路として開通した。 後方の囲みが長崎東町2−341付近にあたる。 番地はその前の北豊島郡長崎村字北荒井341から 引き継いでいるものと思われる。 |

|

このあたりは大正から昭和の早い時期に 農地の区画整理をおこなったため比較的 碁盤の目状に道が走っているところが多い。 そのころから住んでいる人も多く、中には門柱に 当時の琺瑯の住居表示がかかっているところもある 。左側の住居表示の方が古い。 |

千川周辺

富士浅間神社の近くにあるマンション「ドルフ長谷川」なぜが表に彫刻が置いてある。しかも三段上がった階段の角にも1体置いてある。不思議な光景だ。

富士浅間神社のほぼ真西の方角に豊島区立「千川彫刻公園」がある。ここには4体の彫刻が野外展示されている。

富士浅間神社の西側の道(見取り図のA)を南に歩いていくと途中にすずめが丘アトリエ村の跡があり、そこにはかつて芸術家達のために建てられた培風寮跡がある。現在も培風寮を建てた花岡謙二氏の親族が住んでおり、培風寮跡は庭(畑)になっている。そこから東側の方へ歩いていくと細い道になり通称「へび通」とよばれている。この付近はひじょうに猫の多いところであちこちで猫を見かけることができる。通りを抜けるとやがて「えびす通り」に合流する。

|

マンション「ドルフ長谷川」 なぜか彫刻が置いてある。 暗くてよくわからないが階段の上にも 座像が置いてある。 暗闇なら不気味だ。 |

|

|

|

培風寮跡 今も培風寮を建てた 花岡謙二の親族が住んでいる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かつての大谷口給水塔(2004年) 目呂二も戦前この給水塔を 見たことだろう。 |

3 縁福猫(いわゆる芸者招き)の協賛者成鍚芳子氏を探す

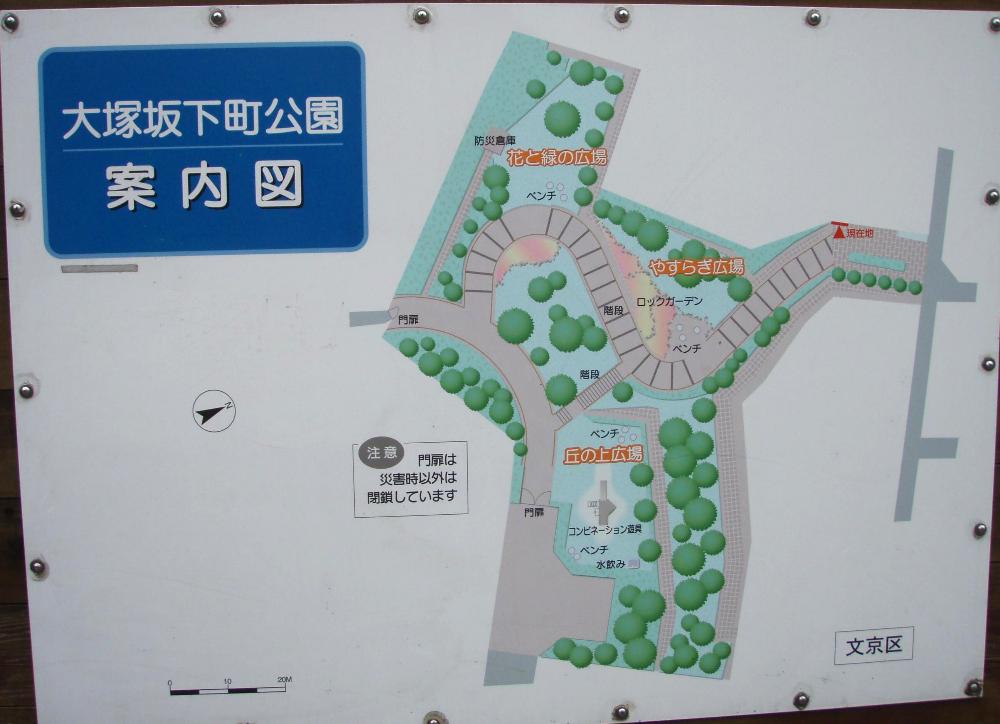

昭和8年に目呂二が頒布した縁福猫(いわゆる芸者招き)の賛助者の中で唯一「成鍚芳子」なる人物だけが、現在も正体がわかりません。最近は古い地図や航空写真がインターネット上で閲覧できるようになってきました。幸い手持ちの資料から住所も特定できますので、もし現在関係者がお住まいであれば何か情報を得ることができるかもしれません。特に大きな銀行の関係者などであれば地元に長く居を構えておりより可能性が広がります。目的地は「東京市小石川区大塚坂下町122」です。小石川区は文京区の一部になっていますが、大塚坂下町の町名は比較的最近まで残っていました。この大塚坂下町は昭和41年に町名改正で現在は大塚五丁目、六丁目になっています。

|

|

| 開運坂 |

開運坂という縁起のよい名称の坂道を登っていくとクランクがあります。このクランクは江戸時代からあるようです。そしてこのクランクの右手方向の道を行くとやがて正面に公園が見えてきて行き止まりになってしまいます。この手前のお宅には古い表札が残っていて「大塚坂下町114」とあります。古い地図を見ると、この奥がかつての122番地だったはずです。そうなるとこの公園が目的の場所と言うことになります。しかし公園に人は見えるのに公園への門扉は閉まっています。

|

|

|

元のクランクに戻り、公園の入口を捜します。この一帯はひじょうに細い道が多くしかも行き止まりになっている所も多くあります。次に入っていった道も公園への門扉はありましたが閉ざされています。結局グルッと一回りして入り口を見つけました。公園は見えても入り口が見つけにくい、まさに地元に密着した細長い坂にある公園です。住居表示板には「大塚六丁目児童遊園」とありますが、公園の表示は「大塚坂下町公園」です。

この大塚坂下町公園(大塚六丁目10番・12番)は大塚六丁目住環境用地を隣接する大塚六丁目児童遊園を含めて整備し、平成15年4月に都市計画公園として開園したのだそうです。面積は約1350平方メートルあり、避難路としての役割も持っているそうです。だから何カ所かある門扉は閉まっていたのです。そこは非常時に開けられ避難路として使われるようです。整備をおこなうにあたっては、住民懇談会、広場検討委員会での検討をおこなうなど、地域住民の声も反映し、公園の名称は、公募により「大塚坂下町公園」となったのだそうです。やはり大塚坂下町の名称が復活したのは住民の思い入れがあったのでしょう。

|

|

|

| この置くに公園の入り口がある | 公園入り口 | 右手階段上が「丘の上広場」 |

|

|

|

| 右の門外が旧住居表示のあった家 | この地図の下あたりが目的地か? |

目指す場所は大塚坂の下公園の「丘の上広場」あたりではないかと推測できます。昭和30年代の航空写真にもそれらしき大きな屋敷が建っており、おそらくその頃はまだ成鍚さんはこの地にお住まいだったと思われます。その後どのような過程で公園になったかわかりませんが、区役所でならそのいきさつがわかるかもしれません。

|

|

|

| 右のお宅は大塚坂下町114番地 奥に丘の上広場への門扉が見える |

114の番地表示の奥あたりに あったと 思われる |

中央の木に覆われた お宅ではないか 右下隅の道路が地図の114あたりになる |

残念ながら今回の調査では成鍚芳子さんの正体は不明のままで終わってしまいました。今後追跡調査をしたい気もするのですが、縁福猫からだんだん離れていってしまいそうなので、とりあえずいったんこの調査は終了したいと思います。

| 賛助者成鍚芳子さんについての加筆(2010年11月1日) 成鍚芳子さんとは 長らくどのような方か不明だった縁福猫の賛助者成鍚芳子さんについてその謎が解けました。清原ソロさんに昨年うかがっていたのですが、今年もう一度確認したところ住所の町名も一致しており間違いないと確信を得ました。目呂二の遠縁に当たる方のようで踊りの名取りでもあり、葉書の書面にあるような銀行とは直接の関係はなかったようです。ご主人が弁護士ということでもしかすると銀行の顧問をしていたのかもしれません。目呂二の彫塑のモデルにもなったことがあるようです。無類の猫好きということだそうで、肩書が愛猫家撫猫庵主というのも納得がいけます。 |

|---|

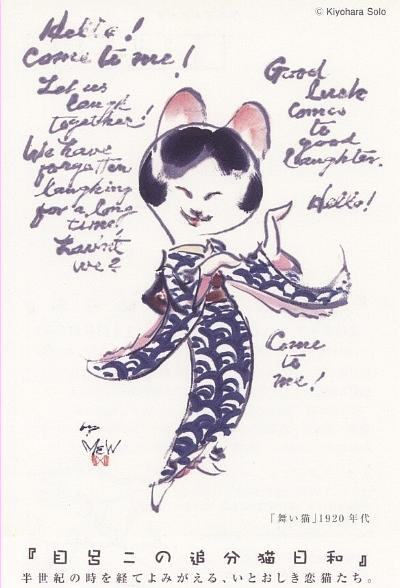

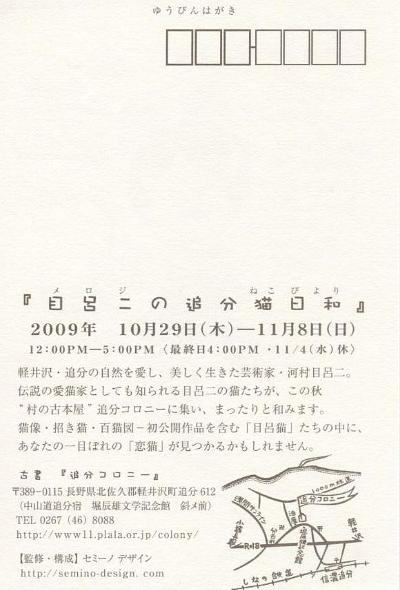

以前から目呂二の残した数々の品を何とか展示できないかという話しはありました。最初の展示会は晩年を過ごした木通庵のある追分でという願いから、今回地元で営業そしていろいろな活動を主催している古書店追分コロニーのスペースを使ってついにその展示会が実現しました。

この展示会の動きはネット上の動向から知っており行くつもりでいました。そこに目呂二ミュージアムの多くの資料を提供していただいている今回の展示会の監修・構成をされているUさんから案内の葉書をいただきました。残念ながら到着したのが伊勢の招き猫まつりに行っている最中だったので伊勢で関係者に配ることができませんでした。瀬戸の招き猫まつりには案内を置いてもらえるとのことですので、目にする方もいるかもしれません。

少しでも多くの方に知ってもらうために「ねこれくと」でも案内をすることにしました。あらためて編集し直そうかと思ったのですが、下記のセミーノカフェや招き(おとぼけ)猫ブログを見ていただいた方が詳細や今後の最新情報を知ることができるのでここでの紹介は最小限にしておきたいと思います。

微力ながら、9月26日〜27日の招き猫まつりin瀬戸のどらねこ市に案内を貼らせてもらおうかと考えています。

『目呂二の追分猫日和』 終了しました   案内葉書(PDF) 開催日:2009年10月29日(木)〜11月8日(日) 12:00〜17:00 最終日16:00終了 11月4日(水)休み 場所:古書 追分コロニー 長野県北佐久郡軽井沢町追分612 セミーノデザイン のセミーノカフェと(リンク切れ) 追分コロニー (およびブログotobokecatの日記)で詳しい様子が分かります。 |

展示スペースの関係もあり、どの程度の作品が展示されるか分かりませんが、なかなかまとまってみることができない貴重な目呂二の作品を見るまたとないチャンスです。ぜひ多くの方に足を運んでもらい、再度目呂二の足跡をたどっていただければと思います。

2009年11月3日 信州追分を歩いてきました。

目呂二の愛した追分を歩く

![]()

5 「郷土の芸術家 河村目呂二展」のお知らせ

終了しました

目呂二が生まれた岐阜県池田町にある中央公民館で目呂二の特別展示が開催されています。

『河村目呂二展』では、池田町所有の掛け軸3点と宮地小学校所蔵の彫刻「挺身隊」に小雑誌の表紙絵を展示しているそうです。

生い立ちから創作活動、晩年までの生涯がパネルで紹介してあるそうです。

以前出身の宮地小学校のホームページで石膏彩色の「挺身隊」が掲載されていましたが、今は見られません。その実物が学校を訪問しなくても見ることができるチャンスです。展示作品はあまり多くないようですが、期間が長いのでぜひ行ってみたいと思っています。

詳しくは池田町のホームページ中の有線放送の放送日記の9月29日にあります。

開催期間 2009年9月〜2010年1月15日

(休館日は毎週月曜日、祝祭日の翌日、毎月第3日曜日(家庭の日)、年末年始(12月29日〜1月3日とのことですが、念のため直接お問い合わせ下さい)

場所 岐阜県揖斐郡池田町六之井1455-1 0585-45-7110

池田町立中央公民館2階資料室

2010年1月6日 池田町まで展示を見に行ってきました。

『郷土の芸術家河村目呂二展』に行く

9 『河村目呂二の世界』展のお知らせ

終了しました

2010年8月1日(日)から8月15日(日)まで軽井沢の軽井沢観光会館で展示が開催されます。昨年猫以外の展示もおこないたいという話しをうかがっていましたので期待していました。まさに今回の展示は目呂二の多方面にわたる活動を知る絶好の企画と思われます。仕事と毎年の北海道行きで初日を逃すと行きそこなうおそれがあるので8月1日に見に行きたいと思っています。行ってきたらまたレポートします。

『河村目呂二の世界』展

会期:2010年8月1日(日)〜15日(日)

9:00〜18:00(会期中無休 最終日は16:00まで)

会場:軽井沢観光会館 2階イベントスペース

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢739

詳細はこちらで 『河村目呂二の世界』展 (セミーノカフェへ)

なお、今年は瀬戸の招き猫まつりでも「目呂二展」が開催されます。また年始には谷中の「猫町」でも開催が予定されています。

2010年8月1日 軽井沢に展示を見に行ってきました。

『河村目呂二の世界』展を見に行く

11 『あけび、秋いろ、浅間山』を見に行く

終了しました

俳画とスケッチと秋の草木たち

河村目呂二の秋にちなむ俳画やスケッチと永楽屋ガーデンを展開する自然派園芸家・岡田英人のコラボレーション展。

会期:2010年10月28日(木)〜11月3日(水)

会場:追分コロニー

2010年11月3日最終日に行ってきました。

『あけび、秋いろ、浅間山』を見に行く(2010)

12 『ねこの先生 河村目呂二展』を見に行く

終了しました

谷中のギャラリー猫町で開催された目呂二の企画展。昨年の瀬戸招き猫まつりで展示された企画展の東京版であるが、瀬戸が会議室での展示であったのに比べ、落ち着いた展示室で新たな資料も加わり見応えのある展示となった。

会期:2011年1月6日〜16日

会場:谷中 ギャラリー猫町

1月6日のオープニングパーティーと1月8日の2回にわたって出かけてきました。

『ねこの先生 河村目呂二展』谷中編

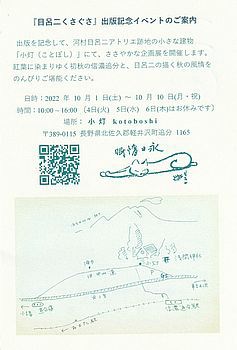

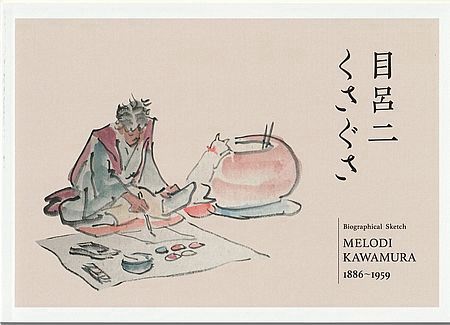

13 『目呂二くさぐさ』出版記念イベントのお知らせ

終了しました

目呂二の関係者による『目呂二くさぐさ』の出版を記念して目呂二のアトリエ跡地に建つ小灯(ことぼし)で記念イベントが開催されています。猫以外の目呂二の資料を見ることもできます。

会期:2022年10月1日〜10日(4日〜6日は休み) 10:00〜16:00

会場:小灯(ことぼし) 長野県北佐久郡軽井沢町追分1165

追分宿町営無料駐車場(軽井沢町追分873)からすぐ

「目呂二くさぐさ」は一般書店では入手が難しそうなので小灯のインスタグラム「小灯kotoboshi」から取扱店を探すといいかもしれない。

| 「目呂二くさぐさ」出版記念イベント | |

|

|

| PDFファイルへ | |

紅葉の季節に合わせて『目呂二くさぐさ』出版記念イベントのアンコール開催

会期 2022年10月27日(木)〜30日(日)

10:00〜16:00

終了しました

詳細は 「小灯kotoboshi」 あるいは 「melodi.library」 で

14 初秋の追分に『目呂二くさぐさ』出版記念イベントに行く

こちらからどうぞ

『秋の追分をい行く 目呂二秋くさぐさ』

終了しました

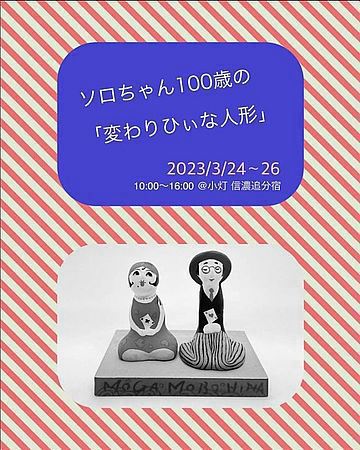

15 ソロちゃん100歳の『変わりひぃな人形』 予告

すの子作 変わり雛展 2023年3月24日〜26日

終了しました

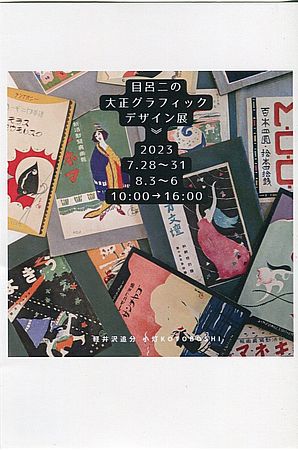

16 真夏の追分を行く 目呂二の大正グラフィック展

目呂二の大正グラフィック展 2023年7月28日〜31日、8月 3日〜 6日

終了しました

こちらからどうぞ

『真夏の追分を行く』目呂二の大正グラフィック展

![]()

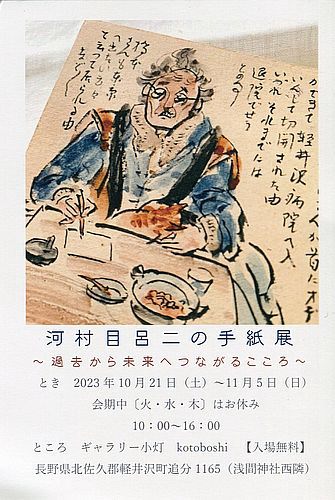

17 河村目呂二の手紙展 〜過去から未来へつながるこころ〜

河村目呂二の手紙展

2023年10月21日〜11月5日

火・水・木は休館

終了しました

こちらからどうぞ

河村目呂二の手紙展 〜過去から未来へつながるこころ〜

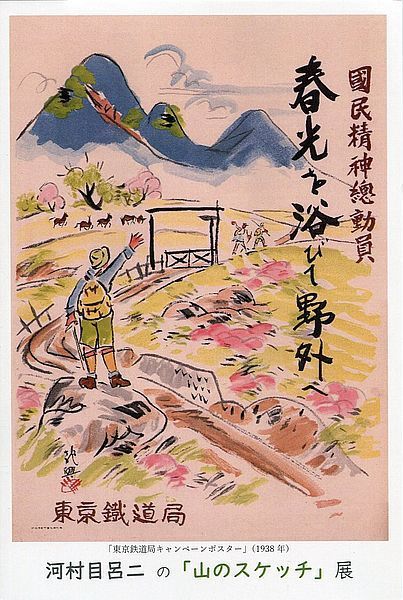

18 河村目呂二の「山のスケッチ展」

2024年4月27日(土)から5月12日(日) 10:00〜16:00 火・水曜日は休廊

終了しました

こちらからどうぞ

河村目呂二の「山のスケッチ展」

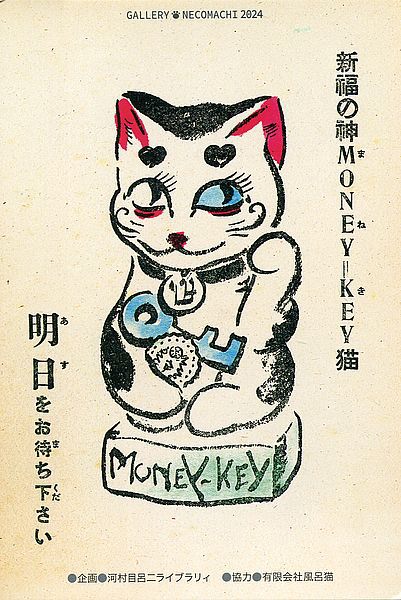

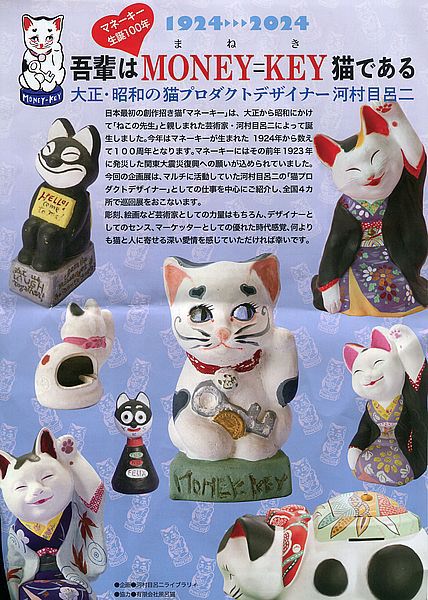

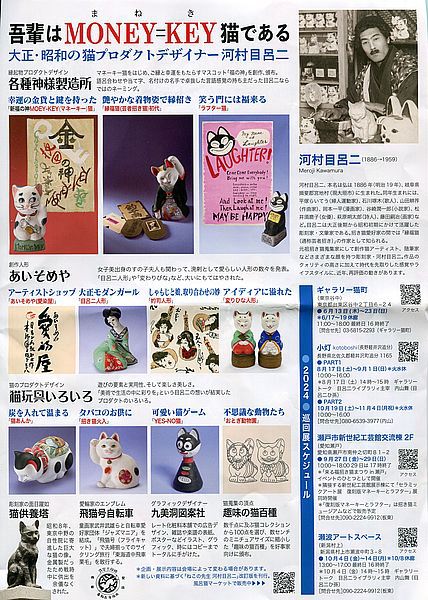

19 河村目呂二の「我輩はMONEY=KEY猫である」 (谷中猫町編)

22024年6月13日〜6月23日 11:00〜18:00 木・金・土・日曜日のみ開廊

谷中会場は 終了しました

こちらからどうぞ

『河村目呂二の我が輩はMONEY=KEY猫である』に行く (谷中ギャラリー猫町編)

20 河村目呂二の「我輩はMONEY=KEY猫である」 (その後編)

巡回展となっているので

小灯 8月17日〜9月1日 (PART1) 終了しました

10月19日〜11月4日 (PART2) 終了しました

休廊日有

瀬戸新世紀工芸館2階

9月27日〜29日 終了しました

瀬波アートスペース

10月4日〜14日 休廊日有 終了しました

|

記録としてねこれくとトップページにあった案内も残しておきます。

21 目呂二装丁本と成瀬慶子

途中経過はアップ済み。現在継続調査中

こちらからどうぞ

「目呂二装丁本と成瀬慶子」 継続調査一部アップ(2024年7月26日) ![]()

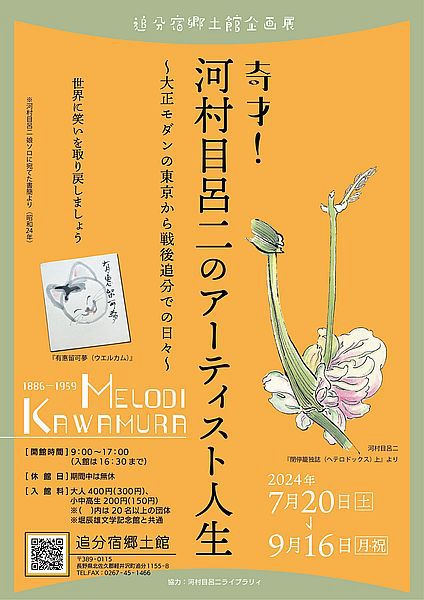

22 奇才!河村目呂二のアーティスト人生 〜大正モダンの東京から戦後追分での日々〜

「我輩はMONEY=KEY猫である」の巡回展とは別に軽井沢の追分宿郷土館で約2ヶ月にわたり目呂二の企画展が開催されている。

見学する時期によっては木通庵での展示と同時に見ることができる。

8月下旬に行く予定なのでそれから展示内容の報告はする予定。

|

目呂二の企画展 詳細は追分宿郷土館の 「奇才河村目呂二のアーティスト人生」をご覧下さい なお、企画展のチラシが期限切れの時は ねこれくと内に保管してある次のファイルをご覧下さい 企画展チラシ表面 企画展チラシ裏面 |

23 目呂二が東郷彪に贈った黒猫

まだ著作権をクリアーしていない面がありますが、こちらからどうぞ。

「目呂二が東郷彪に贈った黒猫」 ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()