八幡(やはた)人形

種類:土人形

制作地:新潟県佐渡市八幡(旧 佐渡郡佐和田町八幡)

現制作者:昭和7年廃絶

| 初代 | 村岡多平(文慶/多右衛門) | 1799−1882 | 寛政11年−明治15年 |

| 二代 | 村岡多七 | 1826−1889 | 文政9年−明治22年 |

| 三代 | 村岡松次 | 1945−1889 | 弘化2年−明治22年 |

| 四代 | 本間(村岡)清蔵 | 1849−1925 | 嘉永2年−大正14年 |

| 五代 | 本間竜蔵 | 1892−1964 | 明治25年−昭和39年 |

| 六代 | 本間辰二郎 |

※初代村岡多平 文慶は号、多左右衛門家は生家

寛永年間、染物屋を営んでいた初代村岡多平が染色技術を学びに京都へ行った際、魅せられて持ち帰った伏見の型を元に作り始められたとされる。

人形の制作は春から田植え期までに粘土をこねて型抜きして人形をつくり、秋の収穫まで乾燥させた。収穫期の終わった11月になって窯入れし1日かけて焼いた。1回の窯入れで約300個焼き、年に3回窯入れをおこなった。その後彩色をおこない土人形が完成した。

土人形は二枚型で制作されたものには中に和紙に包んだ小石を入れて振ると音のするものもある。小型のものには落雁のように前面だけの型に土を押し込んでつくった裏面が平面の「打ち込み」がつくられた。

人形は直接販売以外に雛の節句の頃には大願寺市(いち)や河原田市(いち)などの市でも売られた。売り子を頼んで西浜地区(相川)方面にも売りに出かけた。

初代多平は多趣多芸で画、仏像修理、生花の師匠など多方面に及んだ。型に彫られている「文慶」は多平の雅号である。

八幡人形はその後、二代目多七、三代目松次と続いたが、松次の代に村岡家は北海道旭川に移住したため弟の村岡清蔵に型を譲り制作が引き継がれた。その後、清蔵は本間家に婿養子として入ったため本間姓となる。

昭和7年農道を作るため窯が取り壊され、人形の制作は終わりをつげた。人形の型は保存され、旧佐和田町の文化財に指定されている。日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930)ではすでに記載が見あたらない。

佐渡人名録(「島の新聞」33号)の記事中の「八幡人形の思い出話」は辰二郎の孫の証言だが昭和20年代におじいさんが泥絵の具で彩色をしているのを見たという。焼いてあったものを塗っていたようだという。

※打ち込み・・・・・栃尾人形の画像参照

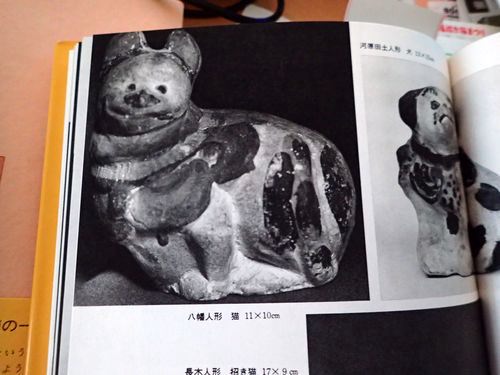

| 佐渡 八幡人形の座り猫 | |

|

|

| 高さ105mm | 尻尾は伏見によく見られる虎柄 |

|

|

| 裏面の彩色はなし | |

|

伏見系の座り猫 赤と黄色の二十の首玉に鈴が付く 赤青緑の前垂れ 黒い斑が頭と背中にある 背面の彩色はなし 尻尾は伏見で見られる虎柄 ※土人形の画像は名古屋のNさんの旧所蔵品 |

| 底面の書き込みとスタンプは旧所有者か? | |

|

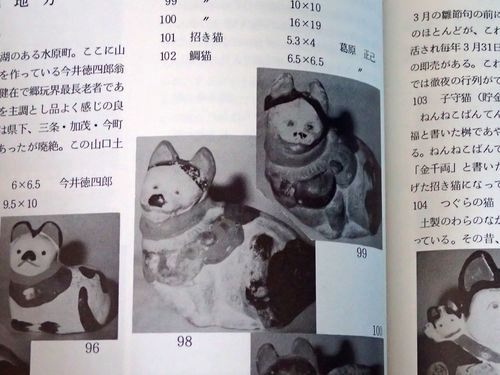

おもちゃ通信200号より 98番は高さ125mm、99番は高さ100mm どちらも八幡人形である。 顔は98番が似ているように思えるが、 サイズとしては99番の方に近い。 |

| 「おもちゃ通信200号」より | |

| サイズも高さ110mmとほぼ同一サイズで 彩色も似ている。 |

|

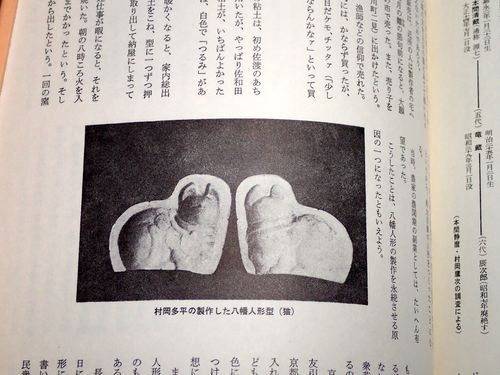

| 「佐渡の郷土玩具」より | |

|

村岡多平(嘉永3年ー明治15年)制作の猫の型 |

| 「佐渡の郷土玩具」より |

※山本修之助(1903−1993) 佐渡の郷土史研究家

いろいろな郷土玩具本の八幡人形に関しての記述はほとんどが『佐渡の郷土玩具』がもとになっていると思われる。

佐渡の文化財 佐渡市指定民俗文化財 八幡人形型

佐渡人名録 八幡人形 村岡文慶

島の新聞 トップページ (2006年創刊−2016年 100号を区切りに閉刊) 八幡人形に関しては33号

まだ全刊見ていないが佐渡の郷土人形に関しての情報がありそう

参考文献

佐渡の郷土玩具 (山本修之助 1973 佐渡郷土研究会)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

日本の土人形 (俵有作編・薗部澄、1978 文化出版社)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()