増補版

増補版鎌倉張り子(鎌倉張子)

種類:紙張り子

制作地:浅草→鎌倉

現制作者:廃絶

| 勅使河原元三郎 | 初代 | ||

| 勅使河原敬 | 二代目 | −1966 | −昭和41年 |

| 勅使河原ゆき子 | 三代目 |

戦前は浅草寿町で江戸張り子を制作していた。元々は犬張り子の背負っているでんでん太鼓を製作していたがやがて張り子本体の制作も始めた。

江戸張り子としての招き猫はほとんど情報がないので、犬張り子に置き換えて記しておく。

江戸張り子は江戸末期より縁起物としてもてはやされた。しかし戦前には張り子屋も数軒になってしまった。勅使河原家もその中の一軒であった。初代勅使河原元三郎は最初に書いたように犬張り子が背負っているでんでん太鼓の製作をしていた。やがて張り子本体の制作も始めるようになった。初代の元三郎は同じ江戸張り子制作者の二代目飯田由次郎の媒酌により結婚しているということで飯田家との関係も密接だった。元三郎が犬張り子の制作を始めたのは飯田由次郎の子である飯田進次郎が9才のころであったという。進次郎は20才の時、由次郎が亡くなったということでその没年(明治40年・1907)から逆算すると進次郎の生まれは明治20年あたりとなる。したがって勅使河原家の犬張り子制作は明治29年(1896)前後ということになる。 有坂(1935)から

なお、ここに出てくる飯田家は江戸張り子(いせ辰)の猫や張り子を制作した制作者にあたる。

江戸張り子の作者であった勅使河原元三郎は昭和20年の東京大空襲遭い、敬・ゆき子夫妻と共に鎌倉に疎開した。戦災ですべてを失い、鎌倉で張り子の型作りから始め、江戸張り子の伝統を生かして鎌倉張り子として制作した。初代の没年は不明であるが、昭和41年(1966)二代目勅使河原敬の没後、ゆき子が一人で制作を続けた。

犬張り子の他に干支ものなども制作した。干支ものは毎年新しい型をおこしていた。

現在鎌倉張り子自体は廃絶してしまったが、平成7・8年ころ、その勅使河原家の型を譲り受けた川越張り子の荒川良により痛みが激しかった原型を元に木型を起こして川越張り子として制作を始めた。さらに荒井良氏に弟子入りし勅使河原型の張り子をつくっている方もいるという。

※なお、現在制作されている「カマクラ張子」とよばれる張り子は2019年に春日部張り子の五十嵐健二さんから独立した五十嵐祐輔さんが鎌倉を拠点に制作しているものである。

|

参考画像 川越張り子 常滑型とはまったくタイプが異なる このような型の招き猫も鎌倉で 制作されていたのだろうか 川越張り子の勅使河原型に 常滑タイプがあるのかは不明 |

残念ながら川越張り子と同じ型の鎌倉張り子は見たことがない。以前鎌倉張り子の招き猫がネットオークションに出品されたがこれは常滑タイプの招き猫であった。(下画像)

型は戦後につくっているはずなので、当時主流になり始めた常滑タイプを元に小判を抱いた招き猫を作り始めたのだろう。もう一品出品されていた犬張り子には昭和33年とあるので同時代の制作と思われる。

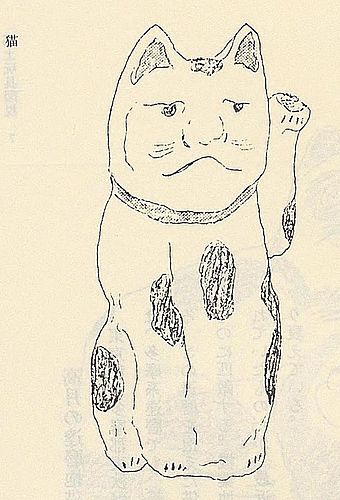

鈴木(1988覆刻)には比較的ほっそりした招き猫の画が掲載されている。もしかすると川越張り子の原型になった猫はこのような猫だったのかもしれない。

| 鎌倉張り子の招き猫 | |

|

|

|

|

|

常滑タイプの鎌倉張り子「招き猫」 サイズは不明 この招き猫と 下の昭和33年の犬張り子の画像の 掲載許可は得られていません ご連絡いただければ使用申請をいたします |

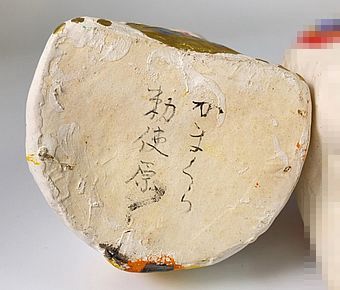

| 底書き | |

|

戦前の浅草寿町時代の招き猫 勅使河原元三郎作 高さ19cm 鈴木常雄(1988覆刻)より 彩色はまったく異なるが 勅使河原型を元に 木型を起こしたという川越張り子に フォルムが似るような気がする |

| 犬張り子 | |

|

昭和8年の現上皇誕生に際し 献上品として勅使河原元三郎により制作された 二体制作され、一体は献上、 残りの一体は蒐集家の中山香橘の元に収蔵された サイズ 560mm×500mm×350mm(図版の表記) 中山香橘(1981)より |

|

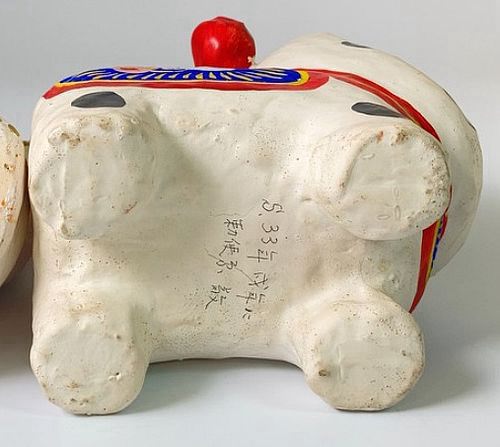

鎌倉張り子の犬張り子 |

|

昭和33年(1958)の日付が入っている |

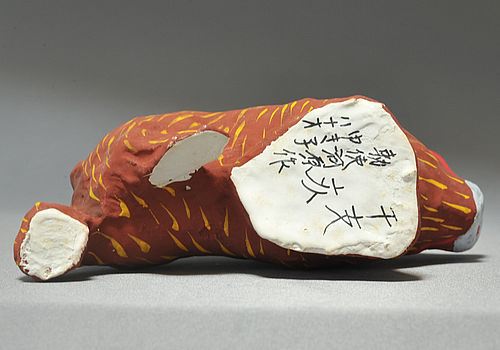

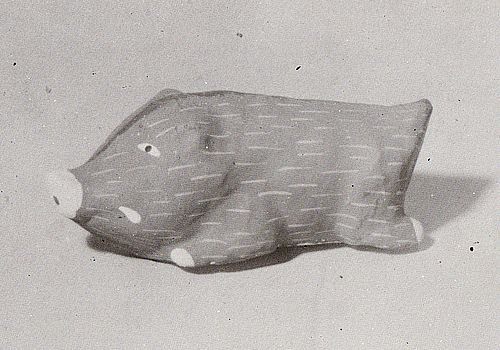

| 鎌倉張り子の亥 | |

|

|

| 照明により明るい茶色になっているが実際の色彩は底面の色に近い | |

|

干支の亥、勅使河原ゆき子80歳の時の作品 鎌倉の小町通りの民芸店で購入 購入した時期からおそらく1995年(平成7年)の 亥に向けての作品ではないかと思われる 高さ97mm×横55mm×奥行180mm ※サイズは猪を正面から見たとき |

| 底面のサイン | |

|

鎌倉張り子の亥 高さ60mm×横63mm×奥行145mm 制作年代不明 中山香橘(1982)より |

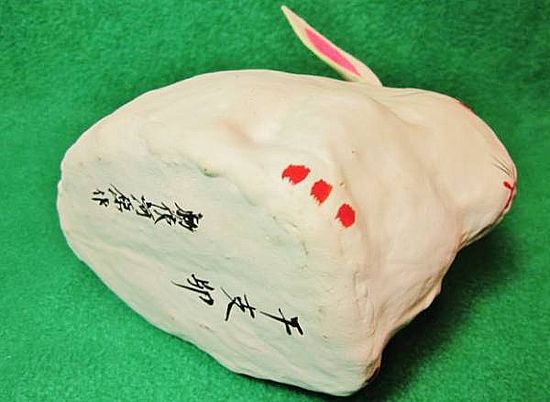

| 追加資料 | |

|

鎌倉張り子の親子亥 親はサイズも上とほぼ同じ 同じ型を覆刻して戦後制作して作られたと思われる 勅使河原敬の作と思われる 親 高さ63mm×横61mm×奥行155mm 子 高さ50mm×横45mm×奥行88mm |

|

|

追加資料

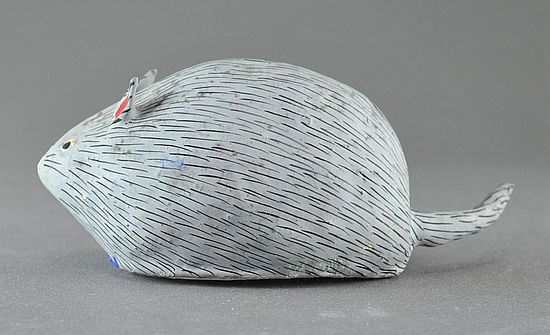

| 干支のねずみ | |

|

|

| 単純だがねずみの口の形がうまく再現されている | 耳は後付け |

|

|

| 尻尾や耳も折れずに保存されていた | 尻尾の先端まで毛並みが描かれる |

|

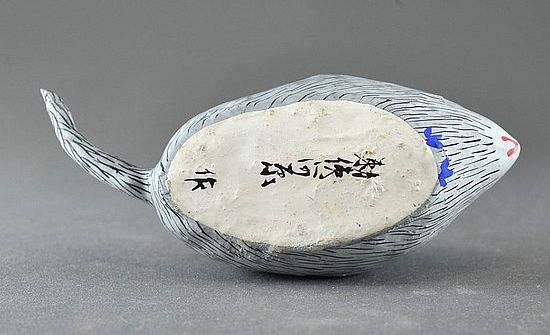

前足をそろえて座っている 耳と尻尾は後付けになっている 全身に細い筆で毛並みが丁寧に描かれている 高さ48mm×横47mm×奥行112mm ※奥行きは尻尾の先端まで 裏書きはおそらく勅使河原敬によるものと思われる 鎌倉張り子には実際の色とは まったく違う色で彩色されている動物も少なくない このねずみも一体はネズミ色だが もう一体は薄いピンクに彩色されている |

| 裏書き | |

|

|

| 緑色の猪 | 同じ書体の裏書き |

| この2枚の画像は掲載許可を得られていません ご連絡いただければ掲載申請をいたします | |

残念ながら、戦前の江戸張り子や疎開してからの鎌倉張り子についての情報は極めて乏しい。判明したことがあれば順次追加していく予定である。

参考文献

郷土玩具1 紙(牧野玩太郎・福田年行編著、1971 読売新聞社)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

郷土玩具大成第1巻東京篇(有坂與太郎、1935 建設社)

郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド2(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

戌百種(中山香橘、1981 村田書店)

亥百種(中山香橘、1982 村田書店)

江戸おもちゃ考(酒井健、1980 創拓社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()