暫定版

暫定版2024年12月21日冬至

目呂二が追分に疎開するまで住んでいた現在の豊島区千川付近はかつて住所を頼りに探したことがあった。その当時はだいたいの場所を突き止めることができた。その後、目呂二の関係者とも連絡ができるようになり、いろいろなことが分かってきた。また見逃していたことも多数出てきた。

そこで久しぶりに歩いてみることにした。自宅から徒歩で行ける距離であり、最近はバスでしょっちゅう付近を通過しているのだがなかなか途中下車していなかった。前回歩いたのは2006年だったのでメロ君が我が家にやってくる前のことで、すでに18年も前のことであった。

「目呂二を歩く」 2006

あらためて2006年の記録を読むとかなり間違いや勘違いがある。そこで今回訂正も兼ね記録しておくことにした。

目呂二が現在の千川に新居を建てたのは大正15年で当時の住所は北豊島郡北新井341であった。このあたりは北豊島郡長崎村であり、北新井は長崎村の字名であった。したがって正確には「北豊島郡長崎村字北新井341」となる。大正15年に町制施行で長崎町になった。土地の購入は大正であったがかなり凝って新築したようで入居したのは昭和2年であった。縁福猫の頒布時(1933)の宛先は東京市豊島区長崎東町となっている。

昭和14年(1939)長崎地区の町名変更や地番整理がおこなわれ、長崎東町は廃止され現在の千川町などが使われるようになった。

この地域は大震災後、耕地が整理され住宅地となっていった地域で戦災にも遭わなかったため、現在でも古い住宅が残る地域でもある。

※町名変更や地番整理に関しては資料が入手できたら追加する予定

今回は手抜きでバスでスタート地点まで出かけていった。スタート地点は目呂二も散策したであろう富士浅間神社の富士塚とした。

バス停の富士神社前で降りる。このバス通りは震災復興時に整備された道のはずだが、当時の規格で整備されているのでバスのすれ違いがやっとの道幅である。ここから1本東の富士神社通りに出る。ここが当時のメインストリートになる。ここから一歩入ったところに富士塚がある。正式名は「豊島長崎の富士塚」というようだ。ここの富士塚は富士講の一派である月三講(椎名町元講)によって、文久2年(1862)に築造されている。現在は国の重要文化財に指定されフェンスに囲まれふだんは登れないが、7月初旬の山開きの時だけ登拝ができるという。

|

国際興業バスの富士神社入り口で下車 1本東の富士神社通りに出る さらに行くと富士浅間神社への参道につく 参道は現在は両側に住宅に建っている |

|

| 富士神社入り口 | 参道 | |

|

|

|

| 遊具のある公園になっている | 残念ながら山開き以外は入れない | |

|

現在の境内は 富士浅間境内児童遊園になっている 手水鉢や鳥居、石灯籠などを見たが 銘は見あたらなかった |

|

| 椎名町元講の碑 | 富士浅間境内児童遊園 |

富士塚を過ぎ、銀婚通りとの交差点にさしかかる。大正天皇の銀婚式に地主が寄付してできた道だという。

|

|

| 銀婚通りの起点 | 富士神社通りを左の曲がる |

次の交差点で左折して再びバス通りに出る。このあたりが千川1丁目のバス停になる。バス停の前にある少し古いつくりの家は前回注目した家である。おそらく目呂二と同時代に転居してきた方ではないか?古い住居表示の家も点在する。

さらに北上し、駐車場のある家の一帯がかつて目呂二の居住していた付近になる。この駐車場は18年前はなかった。

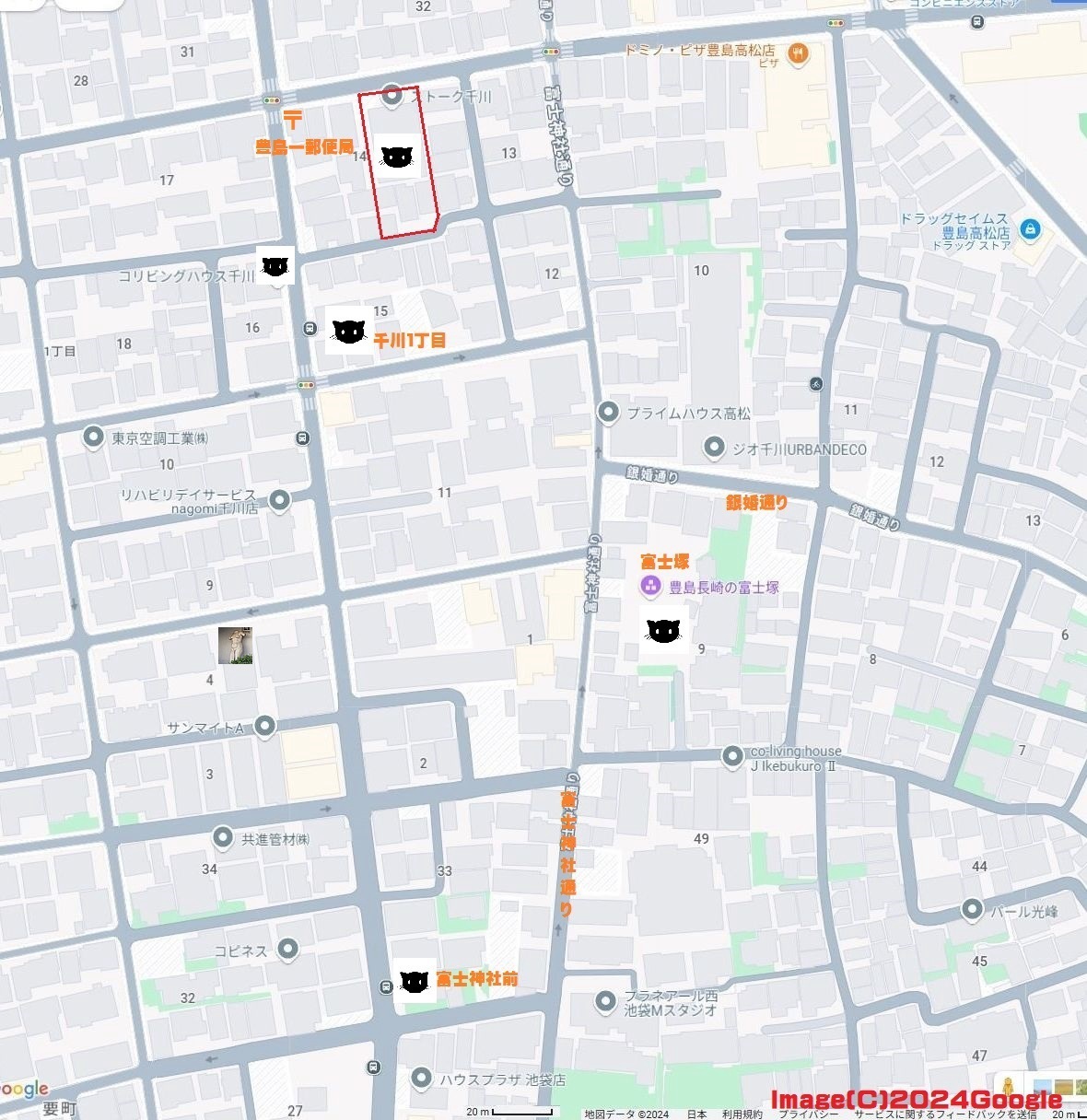

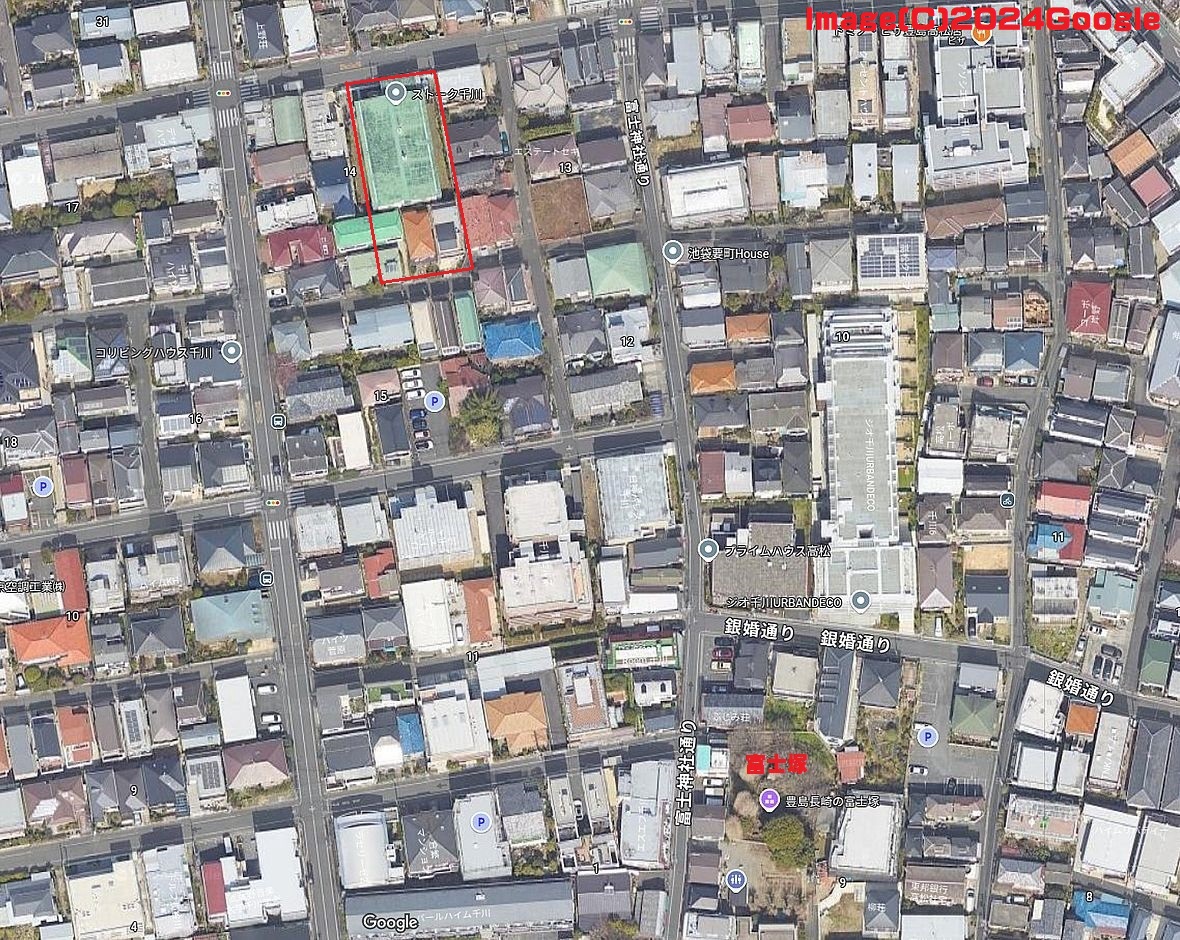

駐車場のある路地を入ると、その先にある個人宅がかつての目呂二邸の場所のようだ。ここに不自然なクランクがある。ぐるっと1周する。反対側にはマンション(ストーク千川)が建っている。この場所も目呂二邸の跡地のようだ。ストーク千川は1992年1月の築である。豊島千川一郵便局のある交差点まで来る。これで路地に入った駐車場の家まで戻った。

以前聞いた話では旧目呂二邸跡には新築の個人宅が建っているという話を聞いた。また清原(2003)によれば住居のあった場所はマンションになるという。敷地は三百坪以上あったのではないかという記述がある。下の地図から概算で求めると二百数十坪あるのでほぼ地図の赤枠部分で間違いないだろう。

したがって、2006年訪問の推定場所は間違いでかなりずれがあった。当時は住居表示だけを頼りに歩いたのでそのようなずれが生じたのだろう。もう一度、豊島区史を見て住居表示の変遷や地籍簿を確認したい。

|

|

|

| 上の3枚の地図および航空写真の内、最下段は明治後期のこの周辺である (江戸明治東京重ね地図より) |

|

個人情報の問題があるので詳細は書けないが、 今回の散策で「もしかして?」という発見があった。 この付近を歩いていて、たまたまみつけたのだが 「成瀬澄」のブロンズ製の立派な表札のある古い住宅。 もしかすると成瀨慶子の子の成瀨澄かもしれない。 今後、調べてみる必要がありそうだ。 もしそうなら著作権の問題は解決しそうだ。 来年追分に行ったら何かご存じないか聞いてみよう。 |

| ブロンズ製の表札 |

せっかく行ったので、彫刻の置いてあるマンションに行ってみた。バス通りの西側になる。武蔵野音楽大学千川学舎のとなりがそのマンションでドルフ長谷川がその場所。富士浅間神社に隣接する「要町一丁目御輿倉庫」が遠くに見える。

今回は晴れた日だったのでどうしても影ができる画像になってしまった。今度曇った日に運動がてら歩いて撮影に行ってみよう。富士浅間神社は正月に行くのも人出があり、おもしろいかもしれない。帰りは近いので徒歩で帰宅した。

参考文献

目呂二抄 (河村目呂二、1974 アポロン社)

おばあさんの雑記帳 (清原ソロ、2003 私家版)

江戸明治東京重ね地図(小島豊美、2004 エーピーピーカンパニー)

官報 (国立国会図書館デジタルコレクション)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()