(大里張り子(越谷張り子)

種類:張り子

制作地:埼玉県越谷市大里

現制作者:中村一夫(中村商店) 廃業

「大里張り子(越谷張り子) 中村商店の終焉」へ

| 初代 | 中村勇太郎 | 1878−1950 | 明治11年−昭和25年 |

| 二代 | 中村千代松 | 1901−? | 明治34年−? |

| 三代 | 中村春日 | 1918−? | 大正7年−? |

| 四代 | 中村一夫 | 1948−2024 | 昭和23年−令和6年 |

越谷張り子は達磨が中心で東京方面に多く出荷している。越谷張り子では招き猫も制作していたことは知っていたがうかつにも情報で廃絶との情報だったので調べずにいた。招き猫尽くし(1999)でも廃絶となっていたし、「鯛車」(1972)でも初代中村勇太郎の座り猫が紹介されていたが廃絶と記されていた。

しかしネット社会はどんどん情報を更新していく。越谷張り子も多くの情報が見つかるようになってきた。岐阜のNさんに刺激を受け、制作者を訪問することにした。

越谷張り子の発祥は定かではないが、口伝では江戸中期に間久里の「だる吉」という人形師が起き上がり小法師と達磨大師を結びつけて制作を始めたのが始まりと伝わっている。

また高橋八太郎は幕末に隠居してはじめて達磨を張ったという。張り子を製作していた明治20年ころはまだ間久里の高橋家と袋山の遠藤家くらいのものであった。(武井武雄 1930)

下記の越谷市郷土研究会の動画で中村一夫氏は初代の中村勇太郎は現在は(株)松崎紙工という段ボール製造している松崎家で修行したと説明している。現在も達磨を生産している松崎達磨産業は松崎紙工とほぼ隣同士なので張り子づくりの松崎家の流れをくんでいるのだろう。

その後、埼玉県の達磨は武州ダルマとして知られ制作者も増えていった。武州ダルマは周辺の地域でも生産され最盛期を迎えた。しかし武州ダルマの発祥の地である越谷市では1982年(昭和57年)には11軒の生産者があったが、現在はかなり減少(越谷市だるま組合加盟の事業所は4事業所、加盟していない事業所もある)してしまっている。また真空成形の導入により手張りの張り子は減少してしまった。

今回訪問した中村商店は招き猫を手張りで生産する希少な越谷張り子の生産者である。

現生作者の四代目中村一夫は2023年夏に体調を崩し、制作を続けられなくなったため残念ながら廃業に至った。

全日本だるま研究会の会報だるま36号によれば、2024年(令和6年)9月9日に亡くなられたということである。

|

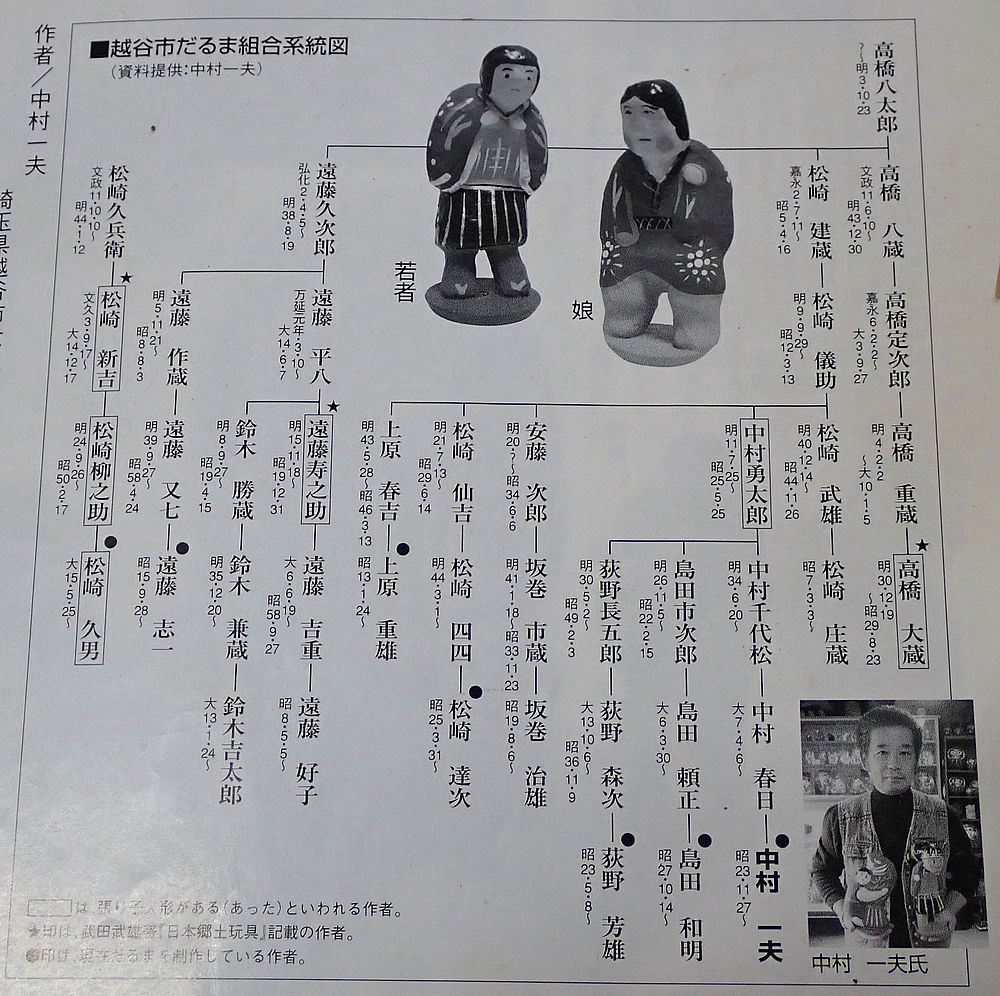

| 「竹とんぼ」?より 中村浩訳(全日本だるま研究会会長)による越谷系張り子の譜系 かなり前の調査と思われる。 高橋八太郎から松崎家・遠藤家さらに松崎家から中村勇太郎、安藤次郎、松崎仙吉、上原春吉といった作者が 続いているのがわかる。 現在越谷張り子を製作している事業所はこの譜系を受け継ぐ作者と思われる。 |

現在、越谷だるまの製作に関しては遠藤商店(越谷市袋山)、有限会社島田達磨総業(越谷市東大沢)、はぎ原商店(春日部市大場)、松崎達磨産業(越谷市下間久里)、萩野達磨製作所(越谷市北越谷)などの事業所が確認できるが、いずれもその名前から上の制作者と関係があるものと思われる。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

| 事前に連絡を入れると、 年内は営業しているということで 12月20日に訪問した。 同じ市内で近所だったので、 鈴幸も同時訪問した。 張り子工房の中村商店は元荒川に近い、 旧日光街道沿いにある。 |

||

| 越谷だるま | 中村商店 | |

中村商店 埼玉県越谷市大里875 |

||

| 骨董の看板 | 閉まっているがこちらが骨董店 | |

| 広い敷地の奥に工房がある。 | ||

| 達磨工房 |

やはり達磨はだるま市が大きな販路となる。製作された達磨がトラックに積まれて出荷されようとしていた。出荷先は東京では西新井大師や柴又帝釈天などの近隣と神奈川の川崎大師が多いとのこと。

工房の中には製作途中やできあがった達磨が並んでいる。猫に関しては製作途中のものはなかった。猫は常時製作しているのではなさそうだ。しかしケースにたくさん並んでいたのでとりあえずはそれでまかなえるのだろう。赤い猫がいたが、これは日光から注文があり製作したとのこと。

| 完成した達磨が並ぶ | 製作途中の達磨がマキワラに刺さっている | |

| バランスが悪そうだが倒れない | 白達磨 | 黄色は風水系の達磨か? |

| 古い木型 | 棚には型がさりげなく並ぶ | |

| 最近は真空成形が多くなってしまったが中村商店では手張りで製作している。 小川張り子の嶋田さんの張り子紙(現在は紙漉き中断)を使用しているとのこと。 |

||

| 達磨 中村商店 | ケースに並ぶ商品 | 羽のひげをつけた虎もある |

|

||

| 招き猫も在庫は豊富 | 招き猫も目の描き方がいろいろある | |

| 招き猫の彩色は大小どれも同じようであるが 目の描き方が個々に異なる。 どれがよいか迷うところだ。 結局は各自の好みに分かれる。 |

||

| 手招きの張り子も見られる | 招き猫の古い型 | |

| 2代目中村千代松氏 | 先代の春日氏か? | |

| 工房に掲示してあった写真は どなたか聞き忘れてしまった。 古い茅葺きの家屋には 当時使っていた竹籠も見える。 |

||

| 茅葺き当時の古い家屋 | 工房にウサギがいた | |

| 胡粉塗りが済んだ達磨が並ぶ | マキワラに挿された竹串 | 日射しが出てきたので天日干し |

| かつては手招きや首振りタイプの張り子も 製作していたが、 現在は製作していなととのこで 在庫もないとのこと。 下の左手の先がない福助の木型は 手招きタイプの型か? |

||

| 出してきた型も見せていただいた | 中央は扇持ち福助 | |

| 招き福助 | 右手前は大黒、その後は恵比寿の木型 | |

| 以前は運搬に竹かごを使用していたが、 今は竹かごは使わず段ボールだとのこと。 |

||

| 箱詰めされて出荷を待つ達磨 | ||

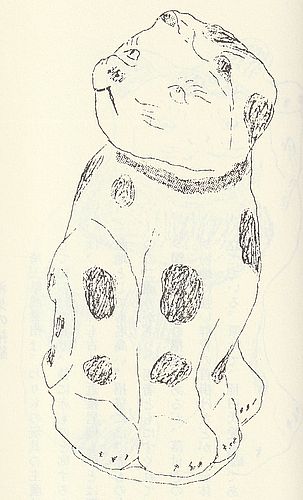

初代の中村勇太郎作といわれる座り猫は残念ながら情報を得られなかった。

|

初代の中村勇太郎作の座り猫。 招いていないし横を向いている不思議な構図。 今回の訪問で型の有無をうかがったが、 見た記憶がないと言うことだった。 「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972)郷土玩具図説第七巻より |

今回入手の招き猫三体。大きい方の右手挙げはあったかな?

| 越谷 大里張り子の招き猫 | |

|

|

| 今回小サイズはどちらも猫目タイプを選択した | |

| 左手挙げ(大) | |

|

|

| ピンクの前垂れに金の鈴 | 赤に白の斑点のある首玉 |

|

|

| 赤い爪に薄桃色の肉球 | 黒い尻尾 |

|

小ぶりな前垂れに金の鈴を付けている 黒にオレンジのぼかしの三毛の斑 小ぶりな千万両の小判 中村家の招き猫はすべてシキと呼ばれる 円盤状の土のおもりが付いている。 高さ230mm×横153mm×奥行135mm |

| 左手挙げ(小) | |

|

|

|

|

|

基本的な彩色は大と同じ 前垂れと小判はない 高さ150mm×横110mm×奥行92mm |

| 右手挙げ(小) | |

|

|

|

|

|

これも基本的な彩色は同じ 左手挙げよりやや小振り 高さ135mm×横104mm×奥行86mm |

|

中村千代松作の招き猫に似るが 若干斑点の彩色が異なる |

手頃な大きさの達磨を一転買い求めた。型を見た古いタイプの頭の細長い達磨である。

せっかくなので古いタイプの達磨を一体購入した。 少し大型になると眉毛に「寿」の字が入る。 高さ198mm×横155mm×奥行130mm 下は後日追加で購入した同サイズの白達磨 高さ194mm×横146mm×奥行132mm |

|

| 面長の古いタイプの達磨 |  |

|

頂き物の金達磨 越谷では幕末から明治期にかけて 小さな五色ダルマを製作していた。 本来は青・黄・赤・白・黒(後に紫)の五色で 1組であったようだが、 後にいろいろな御利益を願って 色が追加されたようだ。 色と御利益の関係は確かではないようだが、 ちなみに金色は「満願」だそうだ。 |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2024年5月25日および29日

2024年5月に予想外の情報が突然入ってきた。中村商店の越谷張り子が廃業するという。1年半前の2022年12月に訪問した際、赤猫は買っていなかった。現制作者の中村一夫さんは戦後生まれの70代半ば。まだまだ元気で制作を続けられる歳である。しかも我が家から一般道を走って1時間前後で行ける場所だったので油断していた。そこで赤猫を求めて急遽出かけることにした。

| 黒招き猫大と小 | |

|

|

| 今回購入の大小の黒猫 | |

| 黒招き猫(大) | |

|

|

| 赤い首玉には白い点、大きな金の鈴を付ける | 左手挙げ |

|

|

| 白い肉球に赤い爪 | 赤い尻尾 |

|

黒猫は1年半前にはなかったので おそらく大小共に2023年の制作 大は3点しか残っていなかった 流し目に見えるこの猫を選んだ 大は左手挙げしかないのか? 高さ223mm×横158mm×奥行146mm |

| 土の台に乗る | |

| 黒招き猫(小) | |

|

|

| 赤い首紐に金の鈴 | 彩色は大と同じ |

|

|

| 右手挙げ | 赤い尻尾 |

|

ちょっと困り顔のこの猫を選んだ 右手挙げと左手挙げでは若干サイズが異なる 高さ139mm×横104mm×奥行90mm(台) |

| 奥行きより大きな土の台に乗る | |

|

|

| 左手挙げは右手挙げより少し大きい | |

| 赤招き猫 | |

|

|

| 金の首紐に小さな前垂れ | 左手挙げ |

|

|

| 奥行きより台の直径の方が大きい | 黒い尻尾に小さな黒い斑 |

|

赤猫は日光から注文があり制作したもの このサイズしか制作されていないが 右手挙げ左手挙げがある 残念ながら残りも少なく左手挙げしかなかった 右手挙げは黒猫(小)と同じ型 なぜ赤なのかはわからないそうだ おそらく赤物と同じように 魔除け疱瘡除けなのか? 高さ152mm×横114mm×奥行91mm(台) |

| 土の台に乗る | |

| だるまも集めればおもしろいだろうが 置くところがない 前回購入した古型のだるまと同じサイズで 白を見つけたので購入した 高さ194mm×横146mm×奥行132mm |

|

| 古型の白だるま | |

| 寂しくなってしまった作業場 | ||||

|

|

すでにだるまの会が即売会に20名以上で 訪問していたので残りはわずかになっていた |

||

| たくさんあった張り子もこれだけになってしまった | ||||

|

|

|||

| 1点購入で大は残り2点 | 大黒(右)と恵比寿(その奥)の木型 | 恵比寿だるま | ||

|

|

|

||

| 大黒だるま | 扇持ち福助 | |||

|

あれだけたくさんあった 招き猫もだんだん数が少なくなってきた |

|

||

| 制作者の自由な彩色がおもしろい | 黒猫の小も残り6点 | |||

|

|

|

||

| 女(おかめ)だるま | 下の3点は購入のため選んだもの | |||

| ヒゲが鳥の羽毛でできたトラを欲しかったが すでに売り切れでなかった |

|

|

||

| 黒猫小もトラの横に並んでいるだけ | ||||

|

|

|

||

| 白猫も残りわずかになってしまった | ||||

|

トラがなかったので猫のみの購入予定だったが 奥の方に白だるまを見つけた 前回と同じサイズで大きさも手頃だったので 赤だるまとペアで飾るため追加購入した 下の料金表の裏で微笑んでいる一夫さんは 何か(くすり?)のコマーシャル用の 画像だった |

|

||

| 1点購入で赤猫も残り左手挙げが2点のみ | 後ろに白だるまが隠れていた | |||

|

|

|

||

| 今回の購入品 | もう使われない料金表の裏で一夫さんが微笑む 外されて残っていた唯一のパネル(二代目) | |||

|

|

|

||

| 木型が2個だけ残っていた | 4万円 | 4.5万円 | ||

|

|

|

||

| 作業場も片付けられた | 張り子が並んでいたケースもなくなった | 胡粉がけ後の達磨が並んでいた棚もなくなった | ||

|

次に行ったときに展示してあった パネルについてもうかがうはずだったが パネルも外されてなくなっていた 唯一残っていたのは二代目千代松のパネル |

|

||

| お子さんの作品があった | ウサギも健在 | |||

|

|

|

||

| 入り口の様子は以前と変わらないし | 入り口にはだるまも置いてあり | 看板もそのまま | ||

|

|

骨董店も経営していたため 多くの民芸品などがある これらの近々骨董屋に引き取られるとのこと |

||

| しかし体験もおこなわれることはない | やがて骨董品も骨董屋に引き取られるという | |||

|

|

|||

| 中村商店を後にした | ||||

しかし・・・

5月25日の訪問が最後と思ったが、古型だるまの大が気になる。そこで取り置きをお願いして4日後の5月29日に受け取りに行った。

以前の画像とかなり重複する部分はあるが再度撮影してきた画像をアップすることにした。

今回の入手品。今回左手挙げを購入して4日前に購入した黒の右手挙げ(小)とペアにした。

| 黒招き猫(小) | |||

|

|

||

| 型が異なるのでサイズもわずかに異なる | 左手挙げ | ||

|

|

||

| 前面は意外に平面的 | 首紐の結び目が特徴的 | ||

|

左手挙げの方がわずかに大きい 白猫、赤猫共に色が違うだけで型は同じ 従ってサイズも同じ |

||

|

|||

| 招き猫(小)の右手挙げと左手挙げ | |||

|

|

||

| 今回購入した古型のだるま、手前の小と比べ倍近くの高さがある 眉毛に「寿」の文字が入る この中間サイズもあり、大型の木型は自宅に保管されているという 初代勇太郎が修業を終えて松崎家から独立する際に譲られた型で高橋家の型のようだ 小が高さ194mmあるのに対して 大は高さ362mm×横287mm×奥行284mmとかなり大きくなる 岐阜のNさんが入手した木型はこの中間タイプと思われる(下の画像の中) kaikosuzuインスタグラム

|

|||

|

以前からパネルにあった気になる招き猫 昭和47年(1972)杉農高校生や 文化祭という文字がパネルにあった 杉農は埼玉県立杉戸農業高等学校 この招き猫は右手挙げ(小)とほぼ同じと思われる 最近制作されたものは 型が甘くなったのか それとも型を作り直したのかは不明 1つだけ残してあると見せていただいた 若干彩色などは異なるが同じ招き猫に間違いない これは中村一夫作 最近まで作られていたようだ。 |

| 中村千代松作 | |

|

|

| 中村一夫作 | 顔の彩色はいたって真面目 |

|

|

| 右手挙げ | 彩色は今のものとあまり変わらない |

| 中村一夫作の最近の招き猫(小) 表情が多彩になっている |

|

中村一夫さんはなかなか多趣味であったようだ。骨董屋をやっていたのですぐいろいろなものを買ってきてしまったそうだ。それが骨董の店以外にもいろいろな所に見られる。

|

|

|

| かつて犬を飼っていた | こんなところに工房前にいた犬がいた | 後ろのトロフィーや本はハト関係 |

|

|

ハトにもかなり熱を入れていたようだ 血統にこだわりレースにも参加していた トロフィーがたくさん並んでいたが これはハトレースのもののようだ よく見るとハトの本もたくさんある |

| また今回も奥様にいろいろお話を伺った うさぎにお別れをして、張り子を持って帰宅することにした 奥様は病院に一夫さんの様子を見に行ったり、農作業や片付けと大変なようだった ぜひお身体に気をつけ、残せる資料はしっかり残していただきたい これが最後の訪問? いや連絡先を残しいろいろ手配してきたのでまた行くことがありそうな予感がする 岐阜のNさんのインスタグラムで 中村和夫さんが2024年(令和6年)9月9日に亡くなられたということを知った 前回訪問したときにかなり危ない状態だったと、うかがっていた 一度しか直接お話を聞く機会がなかったのが残念でした ご冥福をお祈りいたします |

|

|

「さいたまの職人 民俗工芸実演公開の記録」((埼玉県立民俗文化センター、1991)には昭和57年(1982)当時の中村春日氏による張り子づくりが記録されている。

越谷だるま・中村商店「達磨屋」 越谷市郷土研究会第405回史跡めぐり 中村一男氏による説明と実演(動画)

この動画中に棚に招き猫の型が3つ確認できた

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版)郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド2(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

さいたまの職人 民俗工芸実演公開の記録((埼玉県立民俗文化センター、1991)

竹とんぼ第52号(日本郷土玩具の会、2022 日本郷土玩具の会)

禅の風46号(曹洞宗総務庁、2017 水曜社)