花巻人形

種類:土人形

制作地:岩手県花巻市

現制作者:旧制作者は廃絶

古くは五家によって制作されていたが、昭和34年最後の制作者照井トシが没し廃絶した。

花巻人形の創始は享保年間に太田善四良によって始められたといわれている。もともとこの地は陶器や瓦の産地で陶業が盛んであった。花巻人形はそのかたわら製作が始まったと考えられる。花巻は堤人形の仙台に近い産地であり堤人形との交流もあるが型に関しては独自のものが多く、堤人形の類似性はあっても型抜きはそれほど多くはない。これは花巻が瓦の産地であり瓦師が型を起こしたことが関係あるといわれている。ちなみに古館家や照井家も元来は瓦製造をおこなっていた。

花巻人形の猫は江戸期から制作されていたが座り猫であった。招き猫がうまれたのは江戸最末期であったので花巻人形の招き猫の誕生は明治以降であった。花巻人形の招き猫は下の画像のタイプが有名である。このタイプは堤人形には見られない花巻独特の型である。花巻人形が元になっているといわれる附馬牛人形にも見られないので明治後半以降に型が起こされた可能性が高い。蛸抱き招き猫も知られているがこれとは少し猫の形状が異なる。

花巻人形の招き猫に関してはサイズや形状の違う招き猫を見た記憶がない。型の種類はそれほど多くなかったと思われる。

花巻人形の猫の特徴は花柄をあしらったきらびやかな彩色にある。特に古い座り猫には繊細な柄の前垂れや斑に華麗な装飾の作品がある。

江戸期の猫には見られないが、花巻人形の中では比較的新しい明治から大正期以降の猫の作品には口のまわりが黒い泥棒猫のような、いわゆる竃猫(かまどねこ かまねこ)が多く作られ、花巻製の猫の特徴となった。中には頭から口までフルフェイスの覆面レスラーのような彩色の招き猫もある。

いつごろから竃猫が現れたのかははっきりしないが、郷土人形図譜「花巻人形」にある江戸期末期から明治初期の座り猫の左右の頬にはすでに青の彩色が確認できる。花巻人形の系統である附馬牛人形に関しては、郷土人形図譜を発行している郷土人形研究会のHPのライブラリーににある明治中期とされる附馬牛人形の座り猫にも両頬に黒の柄が入っている。また郷土人形図譜「附馬牛人形」でも同様に両頬に彩色が見られる。さらに定本附馬牛村史に掲載されている堤人形と同形の座り猫にも両頬に斑が見られる。したがって竃猫の出現は明治中期~後期以降の可能性が高い。

※郷土人形図譜の画像の人形は個人蔵のため掲載できない

竃猫画像 八郷の日々「花巻人形」 招き猫十八番「花巻人形」

また鯰が地震を起こすという言い伝えから「鯰押さえ」は各地に伝わるが、三陸という古くから地震の被害に遭ってきた土地柄か土人形になった「鯰押さえ猫」もこの地域独特の作品である。

古作鯰押さえ猫 ![]() もりおか歴史文化館

もりおか歴史文化館

座り猫は江戸期から多く制作されているが、下の座り猫などは附馬牛人形でも制作されている。また座り猫は大小様々な型で猫の制作されている。猫の柄としてはあまり使われていない花柄や豪華な前垂れなど装飾性が高い作品が多い。招き猫の斑は座り猫に比べると派手さはないが黒斑の中に装飾が施されていたり、鞠に装飾があったりと工夫が見られる。

竈猫について

冬の日本の風物詩だった「竈猫(かまどねこ)」って何だ? 【にゃんこサライ特別編8】 サライ(小学館)

旧窯元による花巻人形は廃絶したが、後に当時の型を元に復活されている。

平賀工芸社により伝統が受け継がれている

松岡工芸社により制作されたが現在はすでに制作されていないか?

最近になり花巻人形の蒐集家であった菊池正樹によって復元もなされている 花巻人形工房

花巻人形制作者

| 太田家 | ||||

| 初代 | 太田藤四良(郎) | -1773 | -安永2年 | |

| 二代 | 太田善四良(郞) | -1810 | -文化7年 | |

| 三代 | 太田善吉 | -1832 | -天保辰(3年) | |

| 四代 | 太田善太郎 | -1973 | -明治6年 | |

| 五代 | 太田善五郎 | -1889 | -明治22年 | |

| 六代 | 太田巳之蔵 | |||

| 七代 | 太田長太郎 | 養子へ 以下人形は作らず | ||

| 太田長三郎 | ||||

| 太田元 | ||||

| 分家 | 太田善八 | 巳之蔵の長男で明治28年分家 | ||

| 太田長太郎 | ||||

| 巳之蔵の長男の善八は明治28年分家しているが、その娘に長太郎が婿に入り家系を継いだ したがって太田長太郎は太田善八の家系に入り人形制作をおこなった 善八は人形作りが好きで明治中期に堤に認証制作を習いに行き、堤と花巻の交流がおこなわれた 花巻市史近世篇2(1974)出版時には交流がおこなわれていたことはわかっていたが太田善八に関しての詳細は調査中であったが、 その後の調査によって詳細が判明した |

||||

| 苗代沢家 | ||||

| 初代 | 苗代沢与左衛門 | -1818 | -文政元年 | |

| 二代 | 苗代沢良介 | -1821 | -文政3年 | |

| 三代 | 苗代沢平治 | -1838 | -天保9年 | |

| 四代 | 苗代沢定見 | -1837 | -天保8年 | |

| 五代 | 苗代沢儀八 | -1868 | -慶応4年 | 人形制作開始 |

| 六代 | 苗代沢荒次郎 | -1908 | -明治41年 | |

| 七代 | 苗代沢富太(郎) | 昭和5年(1930)廃業 | 人形制作廃業 | |

| 人形制作は苗代沢儀八の代から 太田家と関係があり人形制作との関連が考えられる 廃業後、数百点あった型は壊され、他には売却されていない |

||||

| 古館家 | ||||

| 初代 | 古館伊之助 | -1833 | -天保4年 | |

| 二代 | 古館忠兵衛 | 1837-1903 | 天保8年-明治36年 | 伊之助の子 |

| 三代 | 古館磯次郎 | 1863-1923 | 文久3年-大正12年 | 明治20年代に北海道に移住 |

| 四代 | 古館梅太郎 | 1889-1944 | 明治22年-昭和19年 | |

| 分家 | 古館伊兵衛 | 1839-1888年 | 天保10年-明治21年 | 伊之助の子 忠兵衛の弟 |

| 古館駒吉 | 1877-1934 | 明治10年-昭和9年 | 磯次郎の従弟 | |

| 古館孝二郎 | 1903-1961 | 明治36年-昭和36年 | 大正末には製陶瓦業に専念 | |

| 明治20年代に古館磯次郎の代に一家で北海道に移住している。 したがって梅太郎は人形制作をしたかは不明。 梅太郎の従弟の古館駒吉に人形制作を託す 駒吉の父、伊兵衛は人形制作(伊之助の子)をおこなったかは不明 駒吉の子、孝二郎の代で本業の製陶瓦業に専念するようになり、人形制作は終了した |

||||

| 照井家 | ||||

| 初代 | 照井源五郎 | ?ー1873 | ? -明治6年 | |

| 二代 | 照井保兵衞 | 1868-1932 | 明治元年-昭和7年 | |

| 三代 | 照井玉吉 | 1902-1943 | 明治35年-昭和18年 | 上山田村菊地作太郎次男 照井家に入る |

| 四代 | 照井トシ | 1898-1959 | 明治31年-昭和34年 | 照井保兵衞の娘 婿入りした玉吉と結婚 |

| 戦前照井玉吉が没して妻のトシが制作を続けたが、昭和34年にトシが亡くなり花巻人形の制作は終焉を迎えた | ||||

| 上野家 | ||||

| 詳細は不明 | ||||

| 招き猫 | |

|

|

| 黒斑の猫 | 左手挙げ |

|

|

| 赤い首玉に豪華な前垂れ | 少し姿勢が悪い |

|

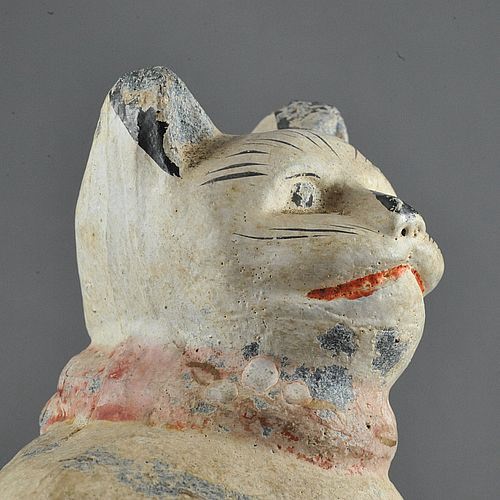

花巻人形の猫というとまず出てくるのがこのタイプの招き猫 代表的な花巻人形の招き猫である 招き猫の誕生時期は遅いので、 江戸期の猫はすべて座り猫である この招き猫の面相は泥棒猫のような竈猫にはなっていない しかし花巻人形に多く使われる赤や紫は多く見られる 抱えている鞠の部分の赤には桜、 紫と退色した部分には麻柄模様が見られる 黒斑にも金彩の模様が入る 高さ210mm×横135mm×奥行160mm |

| 花巻人形の猫というとまず出てくるのがこのタイプの招き猫 招き猫の誕生は遅いので、江戸期の猫は座り猫である この招き猫の面相は泥棒猫のような竈猫にはなっていない 高さ210mm×横135mm×奥行160mm |

|

| 招き猫アップ | |

|

|

| 頭から鼻につながる黒は特徴的だが竃猫ではない | 顔は立体感がある |

|

|

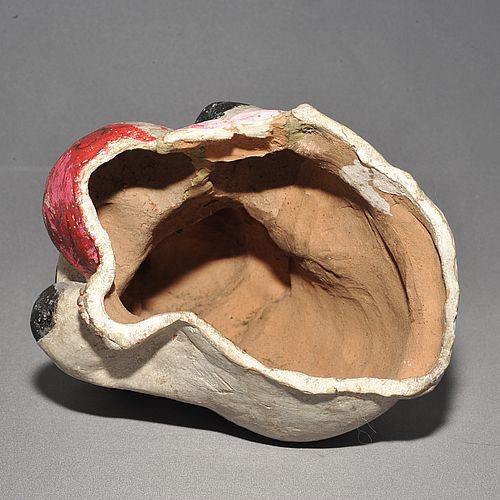

| 退色しているが菊の模様の前垂れ、縁取りにも花柄が入る | 底に紙を貼った形跡が残り、和紙の繊維も見える |

|

|

| 内部は煤けた様子はない |

| 座り猫 | |||||||

|

|

||||||

| 彫りの深い顔 | 赤い首玉の下の線は前垂れの部分と思われる | ||||||

|

|

||||||

| 長い尻尾がある | |||||||

|

この座り猫は花巻人形としては古い型のようである 残念ながら彩色が剥離や退色してしまっているが、 顔は比較的しっかり残っている 所々に金彩の跡が残っている 巨泉玩具帳の「陸中花巻土猫」に似る 高さ145mm×横97mm×奥行87mm |

||||||

| 底に和紙を貼った痕跡がある | |||||||

|

|

||||||

| 首たまには梅の花のような紋が残る | 精悍な顔つき | ||||||

|

|

||||||

| 金彩がわずかに残る | 和紙の痕跡 | ||||||

|

人形を焼くときに杉の薪で釜を焚いたという そのためか人形の内部も黒く煤けている もしかすると人形表面の黒く見える部分は 胡粉下の煤けた下地である可能性もある |

||||||

|

型は異なるがこのような彩色だったのか? 平賀工芸社製 |

||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 鯛くわえ猫 | |||||||||||

|

人気のある作品で 通称「鯛くわえ猫」で あるが似たような構図で 「鯛抱き猫」もある |

||||||||||

|

彩色に大きな違いはない | ||||||||||

|

カマ印はない | ||||||||||

|

紫の首玉が残る(右) 尻尾もない |

||||||||||

|

底に紙の痕跡がある | ||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| AとB:古作 C:花巻人形(平賀家) D:附馬牛人形(佐々孝工房) E:村田人形工房 | |||||||||||

| 花巻人形の古作猫たち | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

ねこれくと内関連ページ

花巻人形(平賀工芸社)

花巻人形(松岡工芸社)

附馬牛人形(小笠原家)

おおさかeコレクションに見る花巻人形の猫 花巻土製猫(鯛くわえ猫) 花巻土人形猫 陸中花巻土猫

花巻市博物館 収蔵データベース(誰の寄贈かは不明だが次の3点の猫の型が確認できる)

鯰押さえ猫の型 猫の型 おそらく親子猫と思われる 猫抱き子どもの型

参考文献

郷土人形図譜「花巻人形」 (日本郷土人形研究会、2001 郷土人形図譜第Ⅱ期第2号)

図録岩手の民俗民芸双書 花巻人形(熊谷章一・吉田義昭、1975 郷土文化研究会)

花巻市史近世篇2(熊谷章一、1974 花巻市教育委員会)

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

福の素4号(日本招猫倶楽部会報、1994)

福の素30号(日本招猫倶楽部会報、2001)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版)郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫博覧会(荒川千尋・板東寛二、2001 白石書店)

創作市場第7号「ねこに遊ぶ」(マリア書房、1997 マリア書房)

郷土人形図譜「附馬牛人形」 (日本郷土人形研究会、2002 郷土人形図譜第Ⅱ期第3号)

定本附馬牛村誌(附馬牛村誌編集委員会、1954 附馬牛村)

続車偶庵選集 土人形系統分類(石井丑之助、1976 車偶庵文庫)

日本の土人形(俵有作・薗部清、1978 文化出版社)

江戸からおもちゃがやって来た(千葉惣次、2004 晶文社)

東北の古人形(芹沢長介、1991 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館)

みちのくの人形たち(仙台市博物館、1996 仙台市博物館)

祭27回特別展図録 東北の郷土人形(遠野市立博物館、1993 遠野市立博物館)

生活を楽しむシリーズ1 ねこグッズ(福岡暁良、1998 ビジョン企画出版)

| |