中国山地土鈴

種類:土人形(土鈴)

制作地:広島県庄原市東城町(旧 比婆郡東城町)

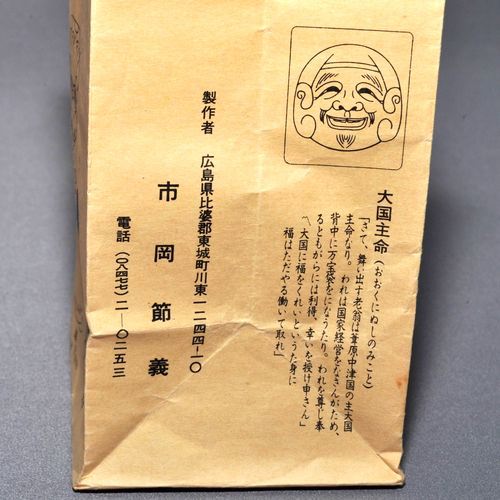

現制作者:廃絶(市岡節義) 中国山地民芸社

市岡節義(1924(大正13年)− )

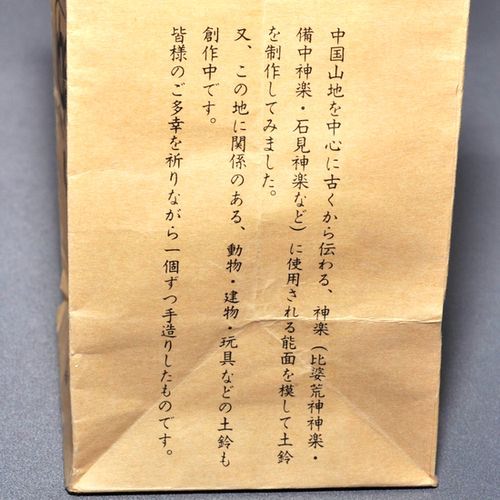

元々は木工関係の仕事をしていたが、1985年60歳ころから興味をもいっていた土鈴づくりを始めた。町役場の企画で土の神楽面の制作指導を受けるのがきっかけになったようだ。中国山地近隣の神楽面(比婆荒神神楽・備中神楽・石見神楽など)や動物、建物、縁起物など数多く土鈴に仕上げた。型は当時ですでに250種類上におよぶという。

招き猫だけでも数多くのパターンが存在する。猫の瞳は穴になっているのが特徴である。招き猫に限らず動物ものは瞳が穴になっているようである。

残念ながら一代で廃絶したが下記の通り東城土鈴に引き継がれている

中国山地土鈴 裃十二支 (鈴を振りふり)

現在市岡さんの土鈴は廃絶しているが、 一時体調を崩したときに譲った型で東城町の東寿園福祉作業所では東城土鈴として引き続き制作されている。

| 猫(招き猫)土鈴 |

|

| 招き猫の顔の金土鈴 |

|

| 背面に穴がある |

|

| 右手挙げ、左手挙げ |

|

| しっかりと猫が浮き出している |

|

| 丸い穴はひも通し用 |

|

| この土鈴のベース地は金色 |

|

| 鈴口は単純な切れ込み |

|

| φ55mm×厚さ36mm |

猫顔の土鈴の形は丸がベースになっているが、招き猫型の土鈴もある。

| 招き猫(小) |

|

| 招き猫の土鈴 |

|

| 尻尾が長いのが特徴 |

中国山地土鈴の招き猫はこのサイズが基本となり多く流通している。

| 招き猫(小) | |

|

|

| いろいろな文字の小判?を抱える | 左手挙げ白猫 |

|

|

| 赤い首玉 | 長い尻尾は彩色なし |

|

いろいろな色があるが 型は微妙に異なる 右手挙げの黒と金はやや上向き 白と赤は正面向き 共通するのは水色の目に中空の瞳 耳の中は赤く彩色 首玉の色は様々でに金の鈴 長い尻尾はあるが彩色されていない 高さ60mm×横43mm×奥行38mm |

| 鈴口 |

さらに両手挙げや大きいサイズの土鈴も制作されていた。他に猫天神などもあるようだが未入手である。

| 両手招き | 招き猫小(左)と大(右) |

|

|

| 高さ60mm×横45mm×奥行38mm | 大(右) 高さ100mm×横56mm×奥行53mm |

|

|

| すべて尻尾は細く長い 彩色はなし | |

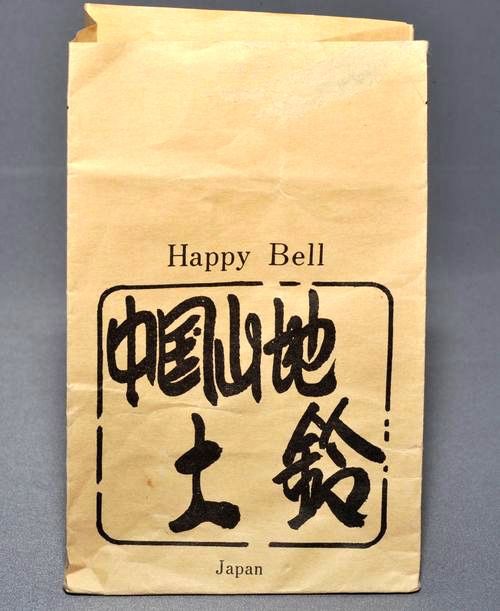

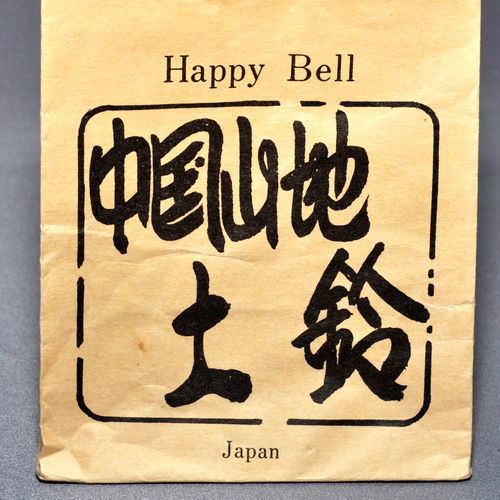

厚手の袋に入っているのもこの土鈴の特徴。ただし購入場所によっては袋がない場合もある。

|

|

| 土鈴の入っている袋 | |

|

|

| 袋の前面 | 中国山地土鈴の説明 |

|

|

| 袋の周囲四面に説明が印刷されている | 様々な土鈴が制作されていた |

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

福の素24号(日本招猫倶楽部会報、1999)

全国郷土玩具ガイド3(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫博覧会(荒川千尋・板東寛二、2001 白石書店)