@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@

@

@

@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @

@

| QOPWNSPQúÁMAQOQPNTPXúÁMC³ QOQSNVTúÁMC³A@QOQTNTPVúÁM |

ºì´yl`EEEºì´Ä«iµ½©íçâ«j

@íÞFyl`

@§ìnFÂX§OOsj[ì

@»§ìÒFJqñiVãÚj

@@@@@@@@¢Û³uiPXUV|@@jQOOPN©çj[ìÅuºì´ÄµJGt³ºvðJ¢Ä¢½J´¡Étµ§ìðnßéB

@@@@@@@@ºì´yl`»©@uºì´Ä°RvÆ éÌÍJ°¡iÜãÚ@°RÍëj

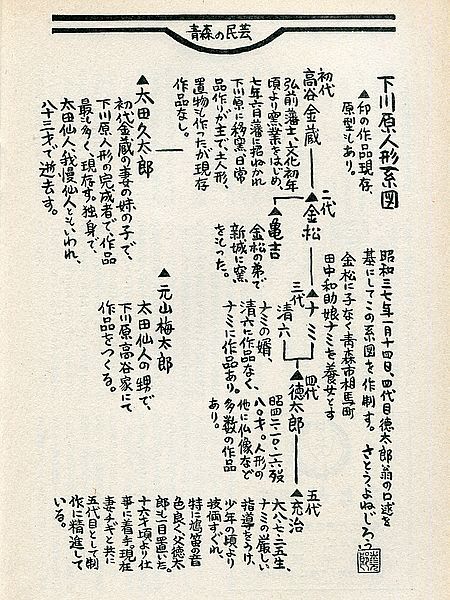

| ã | JàåU | @@@@@@|PWVQN | @@@@@|¾¡TN |

| ñã | J༠| @@@@@@|PWXXN | @@@@@|¾¡RQN |

| Oã | J´Z | @@@@@@|PXPWN | @@@@@|å³VN |

| lã | J¿¾Y | @@@@@@|PXUVN | @@@@@|ºaSQN |

| Üã | J[¡ | PXPXN|PXXXN | å³WN|½¬PPN |

| Zã | ûüJMv | PXTQN|QOPUN | ºaQVN|½¬QWN |

| µã | Jqñ | PXTSN| | ºaQXN| |

@JTgÍà¼Ìí

@¾cH¡YEEE¾cv¾Yi¾cH¡YÌqAJàåUÌÈÌ

Ìqj @@¾cv¾YE¾cH¡YiÂX§§½yÙ@ºì´l`j ¼Éà½_© è

@³R~¾Yi¾cv¾YÌoÌ·jj

|

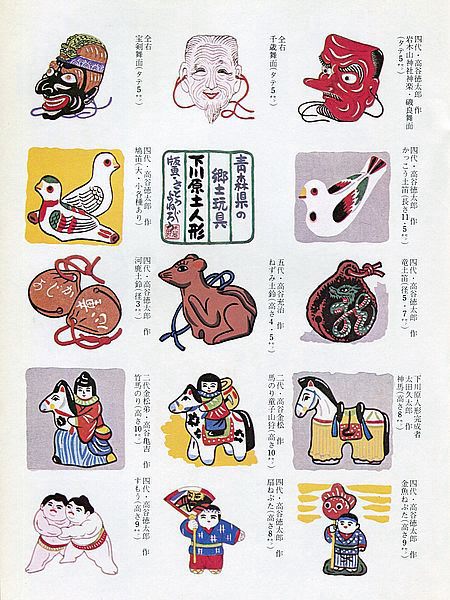

ÂXNOWÆ¢¤ÂXåwoÅǪoµÄ¢½nûÉ ÂX§¶¶wïÌk²îƲ¡ÄYª u½yßïºì´l`vÆ¢¤LðfÚµÄ¢é ±ÌɺaRVNiPXUQjÉlãÚ¿¾YÌûqð îɵÄn}ðì¬µÄ¢é ±êÉæèJÆÌyl`ìè̬ꪩ¦Ä«½ ÂXNOWÉfÚ³êÄ¢½²¡ÄYÌÅæÉÍ JTgâ¾càåU̼à©ó¯çêé |

||

ÂXNOW@SæèiãEEj |

|

||

|

|||

@

|

UãÚJMv³ñiPXTQ|QOPUj QOORNìÐÈs |

@ÂXNOWSiPXVQjÉæêÎAV¾iPVWP`PVWXj̱ëºì´¡òÉêlÌsÒªað¾ÄZµÄ¢½Æ¢¤B»ÌsҪĨ̼lÅ Á½½ß¾cH¡Yª³¦ðó¯ÎìºåòÉ

@ȨA¾cH¡YÌq̾cv¾YÍìià½c³êAºì´l`Ì®¬ÒÅà éÆ̱ÆÅ éB

@ãJàåUÍá¢Æ«É}OÅ©|ðwÑAÂXÉAÁÄqðJ«A~áú̶ÆƵ½B¶»VNiPWPOjÃyËåÌÃyJeªËÌYÆU»Ì½ßAà ðºì´ÉÄÑñ¹©íìèð§ãµ½B»ÌãAà¼iQãÚjÌãÅ»©ÍúüµúpGíÆyl`ÉêOµ½Æ¢¤Bà¼ÌíTgàqðìèl`ðÄ¢½ª¾¡RQ`RN kC¹ÉnÁ½Bà¼ÉÍqÇઢȩÁ½ÌÅ{ƵÄi~ð}¦»ÌvÌ´ZªRãÚðp¢¾B´ZiRãÚjÉìiÍcÁĨç¸Ai~ÌìiªcÁÄ¢éÆ¢¤B»ÌqÌ¿¾YiSãÚjªãðp¢¾B³çÉPXXXNRÉSÈçê½[¡iTãÚjªãðp¢¾B[¡Íi~©çw±ðó¯ṈëæèZÊÉDêÄ¢½Æ¢¤BÈÌ`MƤɧìÉãñ¾B[¡ÆÀsµÄqÌMviUãÚjª§ìð±¯Ä¢½ª»ÌMvàQOPUNTÉSÈÁ½B»ÝÍíÌJqñªVãÚðp¢Å¢éB

@ÂXNOWÌLqÆÍãàåUª}OÉ»©ðwÑÉsÁ½©A©Hðµ¢½©Ìá¢Í éªÙÚ±êÜÅ̲×ÆêvµÄ¢éBºì´yl`ÌqÍ»Ì}OÌe¿Æ¢íêéB

@ºì´yl`͵JªL¼Åå^ÌàÌà§ì³êÄ¢½B»êÈOÌyl`ÍärI¬^Ììiª½Al`JÉÈÁÄ¢éàÌརB»êÈOÉñl`âDÊqÈÇà§ìµÄ¢½B

@^Í©ÈèâàÌàcÁĨèA¿¾YÌãÉnçê½àÌརƢ¤BܽßNÉÈÁÄ[¡âMvÌãÉÈÁÄàVµ¢^ª¶ÜêÄ¢éB

@A©FAÎA

FÈÇÆÁÌF颪 éB

@»Ý͵ãÚJqñÉæè µÄ¢éâ^Å Üè§ì³êĢȩÁ½l`iJjཧì³êÄ¢éæ¤ÈÌÅ¡ãÌ®üÉúÒµ½¢B

@ȨAJqñÆÌß×Åuºì´ÄµJGt³ºvðJ¢Äºì´Äl`ð§ìµÄ¢éJ°¡iÜãÚjÍeÊÖWÉ éÆvíêéªÚ×Ís¾Å éB

@»ÝÍuºì´ÄµJGt³ºvðJ¢Ä¢½q³ÌJ´¡iëF°RjÉtµ½¢Û³uà§ìð¨±ÈÁÄ¢éB

@µ¢Ä¢È¢©nɽÊíÌÀèLÍärIⶣi½Æ¦Îú{½yßï@ÌjÈÇÉཀྵçêéB±êÍßNÌìiQÌÉÍ©©¯È¢B»Ýà§ì³êÄ¢éâø«Làéç é^Ìæ¤Å éB

@ìèòul`´¶Éf[^x[XvãÉÍÌQ_ÌL^ª éB

@@@@@@ÀèL@@@@@LWx

@ȨAûüJqñÉæè³ê½uLWxvÉÖµÄÍêÔºÅæèã°½ÌÅ»¿çð²¾³¢B

@@@@@@@@

@¡ñÐîµÄ¢éLÍêð«·×ÄJ[¡ é¢ÍMvÌìÅ éB

|

| »Ýµ«LͱÌSíÞ é |

| Àèeqµ«L | |

|

|

| ÀèLÌãɵ«eL | ºì´ÌT^IÈÊF |

|

|

| ØÈOê | eq¤É¶è° |

|

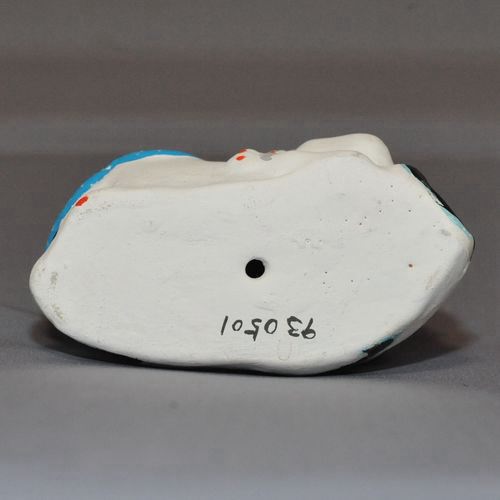

³POPmm~¡XUmm~sTPmm µ«LÌÅÍ¢¿Îñå«¢ eLÌã뫪ÈñÆà¤çµ¢|[YðÆÁÄ¢é eq¤É¶è° g¢ñ½ÜÉØÈOê ÌÁÉ FÌæè yJÉÍÈÁĢȢ |

| yJÉÍÈÁĨç¸AêÜÅÓ²ªhÁÄ é |

| eqµ«L | |

|

|

| eqµ«L | ¶è°@eLQCà¶è° |

|

|

|

³VUmm~¡SOmm~sSRmm eqµ«Ål`JÉÈÁÄ¢é eÆ¢eLͶè°A Ô¿ÌqLͼèã°ÉÈÁÄ¢é ÎÌñ½ÜÉÔ¢Oê |

| ÎÌRÌ¢½Ô¢Oê |

| µ«L | |

|

|

| ÁȵÌL | ¶è° |

|

|

| ÎÌRÌ¢½ØOê | Kö̪ª«ûÉÈÁÄ¢é |

|

³VTmm~¡RTmm~sSOmm ¢¿ÎñI[\hbNXÈ^Cv̵«L ±êàl`JÉÈÁÄ¢é ÁÍÈL |

| êÍhÁĢȢ |

| À赫L | |

|

|

| eqµ«LƯlÉã뫪±¿çðü¢Ä¢é | ¢ÁÉ FÌæè@Köà¯ÊF |

|

|

| ÎÌRÌ¢½Ô¢OêÉ©FÌé | «û |

|

³SVmm~¡TTmm~sSRmm ª´yl`Éà éæ¤È¡Àè^Cv̵«L ±êàl`JÉÈÁÄ¢é ¶èã°ÌÁL |

| êÍhÁĢȢ |

@òÌm³ñªºì´yl`Ìq³ðKâµ½ÛÌæÉCÉÈéLªÊÁÄ¢½Beqµ«ÌãëÉBêĵÜÁÄ¢éªÀèLŵ¢Ä¢È¢Bµ©à¨ÍÅÊF³êÄ¢éB±Ìæ¤È¡ÀèLÍc¬µÄ¢È©Á½Bµ«L\ªÔ³ñÌuµ«LPPTÌQvÉÍTCYá¢Ì¡À赫LªfÚ³êĢ骱êæèå«¢BÀèeqµ«LÌh¶^Cv¾ë¤©HÚתCÉÈéB

| âø«L | |

|

|

| §¿ãªÁÄâðø«ã°é | ¢ÁÉÌæè |

|

|

| ©F¢ªÉæÁÄ¢éªA½¾ë¤©H | µ¢Ä¢éæ¤É੦éEè |

|

³UPmm~¡SOmm~sRTmm Ì©ç é^ g¢âðø«ã°Ä¢é ±Ì^CvÌâø«Í@@ÈÇíÞª½¢ Lª½©ÉæÁÄ¢éæ¤É©¦éª ½ÉæÁÄ¢é©Ís¾ Ô¢RÉÎÌOê |

| êÍhÁĢȢ |

| ÀèL | |

|

|

| Àè | ÁȵÌL |

|

|

| ÎÌRÉÔ¢Oê | «û |

|

³QQmm~¡RTmm~sRUmm ¬^ÌÀèL^CvÌyJ ÁȵÌL ÎÌRÉÔ¢Oê |

| êÍhÁĢȢ | |

|

|

| âí¦L | |

|

|

| å«ÈâðûÉø¦Ä | O«Åâð³¦Ä¢é |

|

|

| ãë«ÍOÌûÉ èͪüÁÄ¢é | «û |

|

³QPmm~¡RUmm~sTQmm ÁÌL ÁÉÍæèȵ å«Èâðø¦ÄO«Å³¦Ä¢é |

| êÍhÁĢȢ | |

|

|

ßÌL^©ç

@µ«LÌ É©ê½wüútðÝéÆPXXRNTPúÆ èÜ·B±ÌúOOsÌTãÚJ[¡i¶ã¤¶j³ñÌH[ðKËܵ½BJ[¡³ñÍå³WNiPXPXj¶ÜêÅK˽ÍVOã¼Îŵ½Bu©w³¹Ä¾³¢vÆ¢¤ÆuǤ¼vÌê¾¾¯Å^â^²«ªIíÁÄÊFðÒÂyl`Å¢ÁÏ¢ÌìÆêÅÙXƧìð±¯Ä¢Üµ½BܳɨéÈEl³ñÌT^IÈûŵ½Buµ«LÌÝÉÍ èÜ·©vÆqËéÆAu¡±±ÉÍÈ¢ªÂXsŧqªW¦¦ðâÁÄ¢évÆ̱Æŵ½B§q³ñª[¡³ñÆ¢ÁµåɧìÌ©½íçAW¦ïÈÇðâÁÄ¢éæ¤Å·B»ÌãA[¡³ñÆÍÄï·é±ÆÈA½¬PPNiPXXXjRQRúÉVXÎÅSÈçêܵ½B[¡³ñªSÈçê½ãÍÂXÅW¦¦ð³êÄ¢½ZãÚÌMv³ñªãðp¬AÈOÆÏíçÈ¢pźì´Ä«Íìç걯ĨèAºì´yl`ÍÀ×Ìæ¤Å·B@@=OEO=

| JMv @µJiÍÆÔ¦jÈÇÅmçêAOOsÉËã©ç`íéuºì´ÄvÌUãÚq³EJMvi½©âEÌÔ¨j³ñªQOPUNTSúßãXRRªAݪñ̽ߧa@@\OOa@ŵ½BUSÎB @J³ñÍQTΩçºì´Äyl`ìèÉÅ¿ÝAQOOQNÉͧ`H|mÉFè³ê½BJ³ñªè|¯éDµ¢\îÌìiÍALlCðWß½B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QOPUNTVú@¤Vñ@æèÒW @ȨA»ÝµãÚÆÈÁÄ¢éÌÍíÌJqñiÆà¶j³ñB @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |

æݪ¦Á½uLWxv

@uLWxv;¡ãɬsÁ½[Su¨Á¿å±¿å¢ßvÌuLÀáLÀáƨÁµá¢Ü·ªALªñ¢ÄièÌßÅéàÌ©vð³ÉµÄ¢éàÌÆvíêéBºÐ^ª êεÄà碽¢¨àµë¢àÌÅ éB

@¬ÑõêYÌwuxè̤LÌbvÉ̪gÝÜê½wixÉæêÎOOÉà±ÌLWxÌ`³ª éÆ¢¤B

@ãLÌæ¤ÉÈO¢½uLWxv¾Á½ªAÅßÉÈÁÄòÌuLWxvðͶßÆ·édöV[YªVãÚJqñÉæè§ì³êÄ¢é±ÆðmÁ½B

@@@@@@@@@Üé²ÆÂX@]Ëã©çÌdö¶»ªNâ©ÉhéIµãÚqñ³ñÌdöV[Y©çJºì´Äyl`»©

@±ÌLÉæêÎAuðMJvAuÜJvAu¥JvAuçJvAu·è«JvAu©Ú¿áJvÍñãÚJ༪^ðìÁ½àÌB

uUJvÍà¼ÌíATgª^ðìÁ½àÌBuREJvAÍu»¯LJvÍãàåUÌA¾cv¾Yª^ðìÁ½àÌB»êÉlãÚ¿¾Yª^ðìÁ½uͶJvÌPP_ªdöV[YÆµÄ é椾BdöÌíÞƵÄÍSSésÉoê·éùïÌÞª½¢B

ìèòÌ`¢½uååP̨»¯vªuREJvÉ ½éBuLWxvÍu»¯LJvÉ ½éB

@l`ÌÚ×ÍãÌuÜé²ÆÂXvðQƳ꽢B

@Üé²ÆÂXvÉfÚ³êÄ¢éuLWxvi»¯LjÍìèòª`¢½ìiÆÍÊFªÙÈÁ½BÔMnKLðüêÄâ¢í¹½Ì¾ª¡ÌƱëÔMÍÈ¢BòÌN³ñª¼ÚH[ðKâµÄòÌÊFŧìð˵Ģ½ìiªÅ« ªÁ½æ¤ÅAêÌ¢½¾¢ÄµÜÁ½B»êªºÌæÌLÅ éB

@ìèòÌl`´¶ÉÌLWxÆ döV[YÌu»¯LvðärµÄ¢½¾Æ¨àµë¢B

@ȨAdöV[YÌuREJvÍãLÌæ¤ÉìèòÌ`¢½uååP̨»¯vÉ ½èA±êàLÆvíêéBUJÍ«Â˾뤩H

| LWxi»¯Lj | |||

|

|

||

| ¨É¿ªüé | ¨âèÊ®¢ÌFªÙÈé | ||

|

|

||

| è«Ìæ[ÈÇ×ÌÊFªÙÈé | yJÈÌÅ«ûÍÊFȵ | ||

|

³WUmm~¡SVmm~sRXmm ¨âèÊ®¢ÌFªÙÈé ¨ÉÍTNÌæ¤È¿ªüé èiO«jÉÍÌÁÆܪ`©êé «iãë«jÌÜÍȪ³êÄ¢é èÉÁÄ¢éÌͽŠ뤩H yJÉÈÁÄ¢éÌÅyð¦ßéÆ¢¤±ÆÅ «ûªÍfÄ«ÌÜÜ ^;cv¾Yì @@@@ |

||

| yJÉÈÁÄ¢é | |||

|

|||

|

»Ý§ì³êÄ¢él` Üé²ÆÂX u]Ëã©çÌdö¶»ª @@@@@Nâ©ÉhéIviQOQPjæè EÍÊFÌF`[g |

||

|

| Yt̵¨è |

@@@@@

@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]()

@@@@@yºì´Äyl`zfpÅDµ¢¹FÌÃy`H|@@OOmiÂX§OOsÏõTCgj

@@@@@q`aÂXú@µJÉyl`uOOÌ`H|Eºì´Ävi®æj@iJqñj

@@@@@q`aÂXú@µJÉyl`uOOÌ`H|Eºì´Ävi®æj@iJqñj@ãƯ¶

@@@@@Üé²ÆÂX@ÃyÌl``ºì´Ä`@@iQOOXNÌîñÈÌÅJMv³ñ¶½ÌLÅ·j

@@@@@Üé²ÆÂX@]Ëã©çÌdö¶»ªNâ©ÉhéI@iQOQPDVj

@@@@@

@@@@@l`Ìï¿@ºì´Ä«i¢Û³uj@

@@@@@ÊûƱ®àè @OO@ºì´l`@@iJ°j@

@@@@@ºì´Ä«yl`»©@¶áçñlbg@iJ°j@

Ql¶£

µ«Lsµ@irìçqE°iAPXXX@ÆÅj

ú{½yßï@ÌiäYAPXRO@n½Ð[j

uâÔ@LviéØíYAPXVQ@ÆÅj½yßï}à浪iéØíYAPXWW¢@ºcXj

S½yßïKChPi¨ìhOAPXXQ@wEoÅÐj

¨à¿áÊMQOOi½cÃêAPXXU@S½yßïFÌïßExj

J¿¾Y¥Ìv¢o@Î̤{æ\OWiÎ̤{ÌïAPXUW@OOEÎ̤{Ìïj

½yßï@ElÎȵiâ{êç APXXV@wEoÅÐj

ú{̽yßï@kiâ{êçE¼APXUQ@üpoÅÐj

ÂXNOWSiÂXåwoÅÇAPXVQ@ÂXåwoÅÇj

uxè̤LÌbvÉ̪gÝÜê½wii¬ÑõêYAQOOW@_ÞìåwQP¢ICOEvO¤iïcj

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]()

![]()

![]()

![]()

![]() @@@@@@@@

@@@@@@@@![]()

![]()

![]() @@@@

@@@@