2025年暫定増補改訂版

2025年暫定増補改訂版

2025年暫定増補改訂版

2025年暫定増補改訂版

渋江人形(渋江練り物)

種類:練り物・張り子

制作地:山形県山形市旅篭(はたご)町

現制作者:廃絶

渋江人形は安政年間に京都から来て定住した仏師あるいは人形師の渋江長四郎が、京都の嵯峨人形の手法で張り子をつくったのがはじまりとされる。孫で二代目の彦吉が祖父から人形つくりを教わり、東京浅草で修行して新しい技法を取得してその後の渋江人形の基礎をつくった。練り物・張り子・木目込みなどの人形があった。招き猫は練り物のものが知られている。昭和40年彦吉が亡くなり渋江人形は廃絶した。

明治34年頃。長四郎に弟子入りし、大正4年に岩城人形店を開いた岩城徳次郎が渋江人形の流れを引き継いだ。渋江の人形の中には岩城製のものもあったらしい。現在は二代目の久太郎が山形張り子として制作を続けている。なお、山形張り子には小品の「鞠猫」があるが、招き猫はない。

※その後、山形張り子の招き猫の型が見つかり制作されるようになった。

(青字は2003年11月24日の調査による追補分)

(赤字は2004年11月20日の調査による追補分)

背中の模様の秘密

ところで私の持っている招き猫の背中には独特の模様があります。どう見ても猫の斑点としては不自然です。この点は以前にもねこれくと写真館廃絶招き猫で疑問としてあげたことがあります。おそらくこれは桃を図案化したものに間違いないだろうと考えています。

それに気が付いたのは、渋江人形の座り狆を見たときです。狆の背中には見事な桃が描かれています。これを単純化するとひじょうに招き猫の背中の模様に似ているのです。

それではなぜ桃なのか。調べてみると桃にはいろいろな霊力がありそうです。

たとえば、神話の世界では亡き妻に会いたくて黄泉の国にやってきたイザナギノミコトが追いかけてくる醜女(しこめ=最古の鬼)たちに桃を投げつけると、桃の神通力に恐れをなしたと伝えられています。要するに桃は魔物を追い祓う霊力を持った果物なのです。それは厄払いにもつながります。

入れ墨の図柄にも「桃の実」が好まれるのだそうです。東アジアでは共通して「桃の呪力」に対する信仰があるのだそうです。

このような桃が持っている厄を祓う霊力と人形が結びつくことは容易に想像できます。

現在山形張り子の岩城久太郎さんは座り狆を制作されているのでチャンスがあったら伺ってみようかと思っています。

現在の渋江人形店の渋江和夫さんのお話では背中の桃の意味はわからないとのことです。ちょうどレジの上に置いてあった彦吉作のサルのちゃんちゃんこの背中にも桃が描かれていますので、「桃太郎からきているのではないですか」とのことでした。私が裏読みしすぎているのだろうか。

岩城久太郎さんのお話でも背中の桃の理由はわからないとのことでした。背中に桃の描いてある犬は「桃狆子」と呼ばれているそうです。山形の果物といえばサクランボや最近では洋梨のラ・フランスが有名ですが、以前は桃の方が山形県民にとっては身近な存在だったのだそうです。そのあたりから来ているのかもしれないとのこと。なお、桃の代わりに背中に菊の花がかかれた「菊狆」もありました。

| その後、調べていく中で「桃」の吉祥文様はやはり「魔除け、子孫繁栄」の願いが込められていることがわかった。さらに「猿(去る)」が背負っているので二重の厄除けになっているようだ。渋江人形に犬や猿が多いのもそのあたりの縁起にちなんでいると思われる。 なお、菊は「長寿」を象徴する吉祥文様とのこと。 |

|

|

| 手に持っている開運招福は後付 | 渋江彦吉作 |

渋江長四郎の歳の謎と渋江房吉

渋江長四郎は幕末の安政年間に京都から山形にたどり着いたことになっています。安政年間といえば1854〜1860年です。それが二十歳の時と考えると1834〜1840年生まれということになります。また孫の彦吉は昭和40年(1965)に60歳で亡くなっているので1905(あるいは1904)年生まれということになります。彦吉が15歳から祖父の長四郎に人形つくりを教わったとすれば、それは長四郎が80歳を超えていた時になります。

しかし、「日本の土人形」俵有作編(1978)中に『渋江房吉は、練り物の渋江人形で著名だが戦前土人形も作った』とあります。手元にある少ない資料の中には初代渋江長四郎、二代目孫の渋江彦吉ということになっていますので、房吉という人物は登場しません。長四郎と彦吉の間にはかなり年齢差があるのでもしかすると房吉はその間をつなぐ人物かもしれません。もしそうなら長四郎の子であり、彦吉の父である可能性が強くなります。他にそのような記載は見かけないので、誤植ということも考えられます。はたして真実はどうなっているのでしょうか。

| 2025年3月加筆分 その後、「BEKOMOCHI」さんのブログ「猪口と鉱物あつめ」さんブログで知った文献を見て、さらに国会図書館で文献探しをしたところいろいろと資料が出てきた。しかし確定的なことはなかなかわからないのが現状である 渋江長四郎の師の虎之助知房は徳川旗本の土岐備前守の三男として生まれた。十二歳で幕府に仕えていたが、十八歳の時御用人形師の技を見て感動し、天保五年(1834)刀を置き人形師相原月舟の門に入ったとある。弘化三年(1846)に山形に来て香住町に居を構え彫刻業を営み弟子も集めた。安政元年(1854)に下條町の渋江家に婿養子として入り渋江原周堂となった。渋江長四郎は安政元年(1854)四月生まれで、文久元年(1861)から明治6年(1873)まで虎之助知房についてひな人形やその他の彫刻を学び、明治7年(1874)〜明治10年まで東京の三代相原舟月について彫刻術を学び「原周堂」の堂名(号)を受けて郷里に戻った。 山形県商工案内(1912)と山形県事業と人物(1925)から編集 ※ここに出てくる人形師や彫刻師は仏師と思われる。実際に渋江人形店では木彫の雛や人形も多く制作していたようで多くの賞も得ていたようである。 ※渋江人形では「原周堂」の名もよく見かけるが、これは仏師としての堂号(号)であった その他に「麻吉」という名が「やまがたの玩具展」(山形県立博物館、1983 山形県立博物館)に見られる。この麻吉に関してはまったく不明である。しかし山形市県税戸数割課額大正11年度(1922)の下條町には渋江麻吉、渋江長四郎、渋江善介、渋江長太郎、渋江文吉、渋江ハルエ、渋江武右衛門といった名が見られ、親族が含まれていると思われる。 また山形張り子の岩城徳治郎の師として二代目の渋江熊吉という人物がいる 「手職:現代のたくみたち 続」(真壁仁、1981 やまがた散歩社) 熊吉は岩城久太郎さんの聞き取りでも登場する人物で、木彫の観音像などの奉納をしているので仏師の可能性が高い。その時の話では昭和4年(1929)に76歳で亡くなっている。したがって生まれたのは長四郎と同じ頃になる。長四郎とは兄弟の可能性もある。 <調査続行> |

|

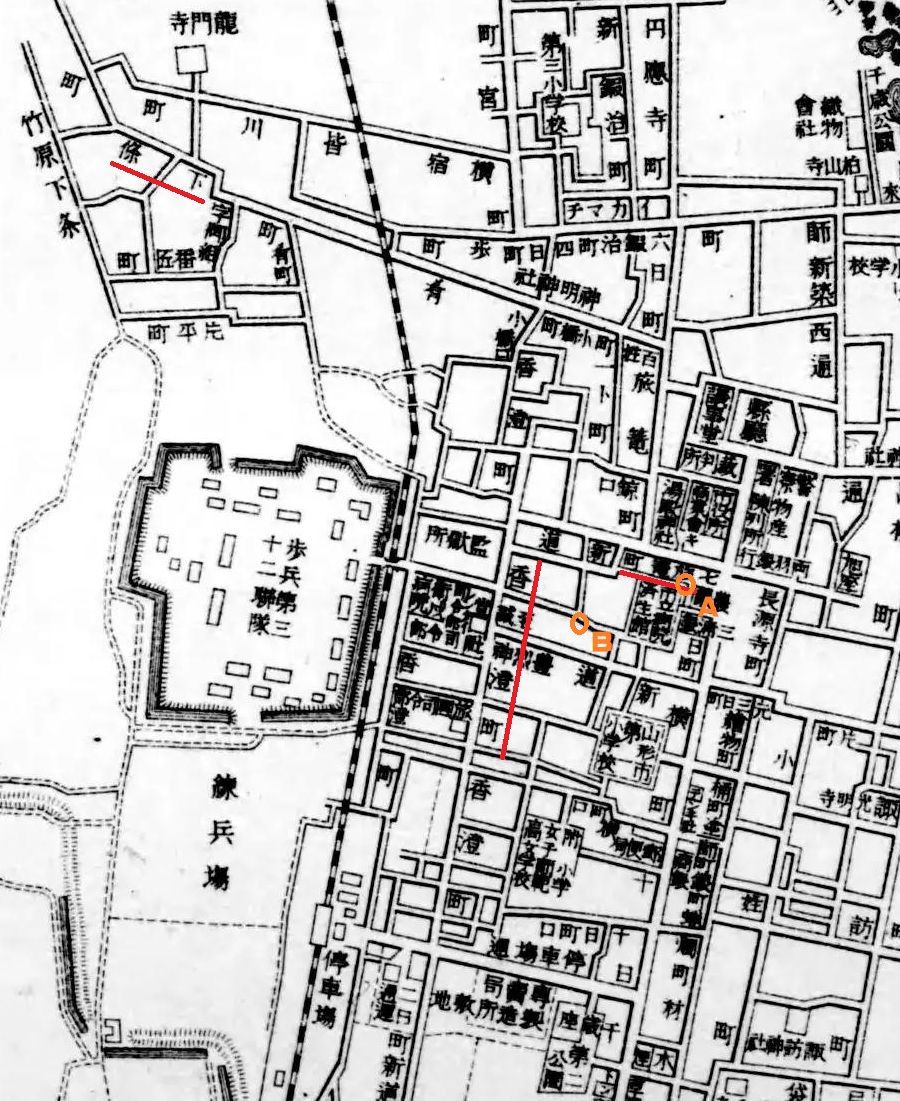

| 山形市中心部(1912) Aのあたりが渋江人形店の位置 Bのあたりに岩城人形店がある 山形城跡の北側に下条がある 歩兵第三十二連隊が山形城跡、両人形店に近い市立病院済生館、山形市第一小学校の位置は変わっていない |

渋江和夫さんのお話では初代渋江長四郎、二代目彦吉で廃絶したとのことです。長四郎の子は商いをおこなっており人形制作には関わっておらず、したがって長四郎と彦吉をつなぐ人物はいないということです。おそらく前出の「房吉」は「彦吉」の間違いだと思われます。また彦吉の制作は昭和30年代の初めで終わっているということです (2003年11月22日 聞き取りより)

2004年の岩城久太郎さんの聞き取りで、先代徳治郎さんと久太郎さんがまとめた「渋江人形と山形張子の歴史について」という資料をいただきました。間違いもあるかもしれないということですが、かなり詳しくまとめられています。それによれば

渋江長四郎1853年に山形にやってきています。2代目熊吉は木彫の大黒天や観音像を奉納しています。多少は人形作りに関わったのかもしれません。彦吉は誰の子かはこの資料からははっきりしません。また、彦吉は1899年生まれですので、1965年(昭和40年)に亡くなったときは67歳とわかりました。初代長四郎はいつ亡くなったかは明記されていませんが、2代目長四郎熊吉は1929年(昭和4年)に76歳で亡くなっています。

山形張り子には本当に招き猫はないのだろうか?

山形張り子では招き猫は作っていませんが、500種くらい型があるそうなのでもしかすると招き猫の型があるかもしれません。また渋江家も渋江人形店として営業は続けているようなのでこちらも型が残っているかもしれません。是非訪問してみたいと思っています。

2004年に山形張り子に招き猫が存在することがわかりました。 山形張り子(旧版)へ 山形張り子(新版) 編集中

|

|

|

|

右手上げの正面座り招き猫 彩色は胡粉の下地以外は 赤、群青、黒とシンプル 目は上まぶたのみ描かれる 爪と耳は赤で描かれる 赤い首玉に群青の前垂れ 赤い首玉には白い斑点模様の中に赤の点 前垂れにも首玉と同様の彩色の三点模様 背中の黒い斑模様が特徴的 ひげと尾はない 背中の黒い斑点の描き方に特徴がある ひげと尾はない 高さ73mm×横50mm×奥行52mm |

|

|

|

|

|

右手挙げの横座り招き猫 彩色は胡粉の下地以外は 赤、群青、黒とシンプル 微笑んだような目は単純化されている 爪と耳は赤で描かれる 赤い首玉に群青の前垂れ 前垂れには白い斑点模様 背中の黒い斑模様が特徴的 ひげと尾はない 底部には串を刺した穴はない 高さ70mm×横47mm×奥行39mm |

|

|||||||||

|

|||||||||

| 8cm×4.5cm 彩色は上の私の所蔵する2点と比較するとかなり異なり、洗練された感じがする 目の描き方は似ているが裏の桃の柄はない 東京浅草で修行した後の作品かもしれない |

|||||||||

=^・^=ひとりごと

渋江練り物は=^・^=が古い招き猫に惹かれていったきっかけをつくった1匹です。ちょっと胡粉のはがれなどがあったのですが、何とも魅力的なその猫に惹かれ、購入しました。そのときはどこの猫かもわかりませんでした。その後、京都の平田さんに問い合わせて渋江とご教示していただきました。その後同じような型の招き猫を入手しました。これは前者に比べてかなり時代がさがるのではないかと思われます。型がかなり甘くなっていますし、彩色(特に顔)もボテッとした感じになっています。

渋江人形調査隊(2003年11月22日取材)

得意のアポなし突撃聞き取りをおこないました。渋江人形は廃絶しましたが、現在も渋江人形店は営業していることがわかりました。しかも岩城人形店とは近所です。

来年の春に話を伺いに行くつもりでした。しかし今回連休を利用して斎藤清美術館(福島県河沼郡柳津町)で猫をはじめとする版画を見に行くことになりました。少し足を伸ばせば山形市までそれほど遠くない距離なので、遅くなれば1泊すればいいという気持ちで聞き取りに出発しました。

美術館見学の後、山形市内に着いたのは午後の5時をすぎていました。岩城人形店は残念ながらしまっていました。

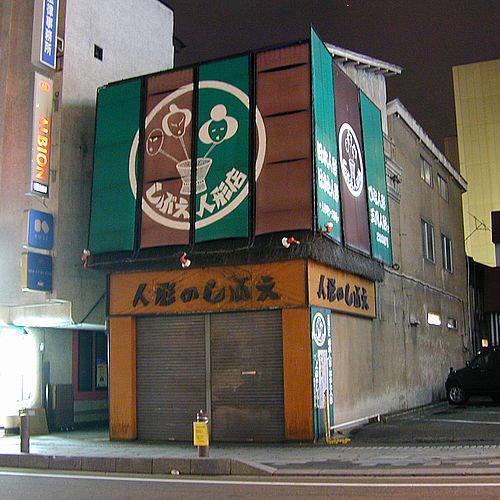

そしていよいよ本命の「人形のしぶえ」(渋江人形店)です。二店舗あり本店は市内の旅篭町(はたごまち)にあります。現在は日本人形や博多人形、あるいは押絵や木目込人形の布地などを扱っています。

「人形のしぶえ」店主渋江和夫さんに伺うと渋江人形2代目の渋江彦吉さんは「私の父親です」という答えが返ってきました。父親の彦吉さんが制作するのを子供の頃見てはいたが和夫さん自身は制作には関わっていなかったということです。したがって彦吉さんが亡くなり渋江人形は廃絶してしまった(実際には亡くなるかなり前に制作は休止していたようです)ということになります。また、彦吉さんの父親(和夫さんの祖父)もまったく人形制作はおこなっていなかったとのことです。和夫さんは張り子や練り物の制作はまったくやっていなかったのですが、人形店を引き継ぎ、やはり職人の血が流れているのか現在は押し絵などの制作をやっているとのことです。

私の持っている渋江の招き猫の実物を見ていただいたのですが、「制作しているのを見ていただけなので、招き猫を制作していたかどうか記憶にない」ということです。残念です。しかし、彦吉さんがあぶらののりきっていた頃の作品はすばらしいものだったそうです。その制作も昭和30年代の早い時期に終焉を迎え、渋江人形は廃絶してしまいました。人形を挿しておく藁つとなどもあったそうですが、大部分は整理されてしまったとのことです。それでも段ボール箱に3箱ほどの木型や大型のダルマの木型などその一部は保存されています。特にダルマの木型は桐でできており、しっかり彫り込まれたすばらしいものです。あまり数が制作されなかったようで、型を取り出すための傷もほとんどありませんでした。招き猫の型が見つかればどのような招き猫が制作されていたのかその一端がわかるのですが。

いろいろお話を伺う中で渋江人形の跡を継げなかったことに対する申し訳なさそうな言葉が印象的でした。しかし戦中戦後から高度成長へ向かう時代は、花巻人形をはじめとして、今はもてはやされている多くの郷土玩具にとっては苦難の時代でした。そのような中で諸事情により廃絶していったのは仕方がなかったことかもしれません。店頭の2階部分に描かれている首人形を見て、かつて山形市内で渋江人形という郷土玩具が制作されていたことを知る人は地元でもはたしてどのくらいいるのでしょうか。

いろいろお話を伺った後、かなり前に職人さんに復元してもらったという『月山玉兎』(これはもうおそらく渋江人形店でも販売していない)をいただき、帰路につきました。

渋江人形のことで訪ねてきた人も何年ぶりかということです。だんだん人の記憶から遠ざかっていく渋江人形ですが、ぜひ何らかの形でその一部だけでもこれから記録していきたいと思います。 (2003年11月24日 追補)

山形県立博物館に渋江人形の木型50点ほどが1972年に寄附されているが、その中に招き猫の型はない。倉庫にまだ型が保存されているらしいが、その中に招き猫の型があるかもしれない。

|

|

||||||||

| 「人形のしぶえ」本店 | 復元「月山玉兎」 | ||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| 渋江人形店とその後 | |||||||||||

|

山形市旅篭町2−8−28にあった 「人形のしぶえ」(渋江人形店本店) 岩城人形店を訪問した際に撮影(2004) |

||||||||||

|

2011年 営業している人形店 看板テントの歌舞伎幕のような下地は変わらないが 訪問した当時とデザインは異なり、 首人形の絵はなくなっている |

||||||||||

|

2014年 傷んでいた正面の看板テントが新しくなっていた シャッターを閉めているのは店主の和夫さんか? |

||||||||||

|

2018年 このころから営業しているのか? という状態になっていた |

||||||||||

|

2019年 すでに閉店したのか、 脇の看板に政党のポスターが貼られている |

||||||||||

|

2022年 看板も外され廃業してしまったようである これまで看板テントで見えなかった 建物の装飾はレトロなたたずまいだった |

||||||||||

|

2024年 さらにこの年になると 廃屋のような状態になってしまった 人形店も終焉を迎えたようである |

||||||||||

|

|||||||||||

人形店の店主であった渋江和夫さんもかなり高齢になっていたはずである。昭和30年代にはすでに渋江人形は廃絶していたが、博物館に寄贈後、まだ残っていた型などはどうなったのだろうか?山形県立博物館に追加寄贈されたのだろうか?なお、山形県立博物館に寄贈された渋江人形の一部(主に木型)は下記のデータベースから検索できる。

渋江人形に関して現地に行ってからすでに20年以上経過してしまった。その間にネットの発達により当時は分からなかったことも検索できるようになってきた。国会図書館のデジタル画像にアクセスできるようになったことも大きい。

下記の「BEKOMOCHI]さんのブログ「猪口と鉱物あつめ」では詳しく考察しており、掲載されている文献も大いに参考となった。

渋江人形 「BEKOMOCHI」さんのブログ「猪口と鉱物あつめ」(2023)

山形県立博物館収蔵品データベース 民俗資料「渋江人形」

参考文献 日本の土人形 (俵有作、1978 文化出版局)

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛二、1999 私家版)

全国郷土玩具ガイド1 (畑野栄三、1992 婦女界出版社)

東北の玩具 ( 仙台鉄道局編纂、1938 日本旅行協会)

奥羽六県営業銘鑑:改元記念(1928 宣伝時代社)

山形市商工案内(山形実業新聞社、1912 山形実業新聞社)

山形県事業と人物(新山形社、1925 新山形社)

山形市史 別巻2(山形市市史編纂委員会、1976 山形市市史編纂委員会)

手職:現代のたくみたち 続」(真壁仁、1981 やまがた散歩社)

やまがたの玩具展(山形県立博物館、1983 山形県立博物館)

山形市県税戸数割課額大正11年度(五十嵐幸吉。1922)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()