�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@���������

������q

�@��ށF������q

�@����n�F��t���R���i����ԁj�S���Ō����i�܂��j�@�@�i����t���x���S�����j�@�i�����z������j�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K���̂Q�O�O�U�N�ɑx���S�����ƎR���S���Œ����������ĎR���S���Ō����ƂȂ���

�@������ҁF��؎O�Y�Ɓ@�i�����L����q�͔p��A����X�͉c�Ɓj

�@�@�@�@�@�@�@�@��؈ɎO�Y�Ɓ@�i�s���j

�@

| ��؈ɎO�Y�� | �@�@�@�@�@ | �@�@�@�@�@ | ||

| ���� | ��ؐV���q | |||

| ��� | ��؈ɎO�Y�i����j | �@�@�@�@�@�@ | ||

| �O�� | ��؈ɎO�Y�i���ځj | |||

| �l�� | ||||

| ��؎O�Y�� | ||||

| ���� | ��؎O�Y | ����ɎO�Y�̉� | ||

| ��� | ��ؒ��� | �P�X�R�O�H�|�P�X�X�U | ���a�T�N�H�|�����W�N | |

| �O�� | ��ؗLj� | �P�X�T�V�| | ���a�R�Q�N�| | ���{�앧��X�В� |

| �l�� | ||||

�@���z����q�A���꒣��q�Ƃ����Ăѕ�������ꍇ������B���z�͂P�W�W�X�N�i�����Q�Q�N�j�ɒ������ɂ��T�����������Ĕ��������x���S���z���ŁA�P�X�T�S�N�i���a�Q�X�N�j�ɂ���Ɏ��ӂ̑��ƍ������Č����ƂȂ����B����͏�L����n�̒ʂ�A�������ɂ���������n��ł���B

�@������q�̏����L�͐e�ʊW�ɂ���{�Ƃɂ����鏉���؈ɎO�Y�̌n���Ƃ��̉��̑�؎O�Y�̌n���̂Q��ނ����삳��Ă����B��؉Ƃ͗��ƂƂ����t�̂������A����q����������Ȃ��Ă����B

�@��؈ɎO�Y�̌n���̏����L�͏튊�^�C�v�̂ӂ����炵������q�ł������B��؎O�Y�̌n���̏����L�͏�B�i����j�^�C�v�̒���q�ł������B��؎O�Y�͈ɎO�Y����`�������Ƃ�����B�e�ʊW�ɂ��邪�����߂��őS���قȂ�^���g���ĂQ��ނ̏����L�����삳��Ă������ƂɂȂ�B�i�ȉ��A��؈ɎO�Y�ƂƑ�؎O�Y�Ƃƕ\�L���ċ�ʂ���j

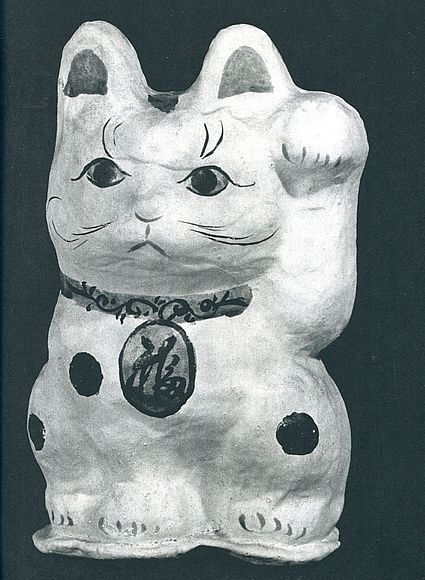

�@��؈ɎO�Y�Ƃ̏����L�͒��J�ȍʐF�ʼnE��グ�݂̂ł������B�䂪�Ƃŏ��L����L�͏튊�^�C�v�̃V���v���Ȃ��̂ł��邪���J�ȍ��ł������B���̉摜�ɂ����؈ɎO�Y�̌�����q�@�ƇB�͖ʑ����ʂ̖͗l�������ł���B����ɑ��đ�؈ɎO�Y�Ƃ̌�����q�A�͖ʑ����ʂ̖͗l���قȂ�B����������Ə���ɎO�Y�Ɠ��ڈɎO�Y�̍�̈Ⴂ�ł��邩������Ȃ��B�������̋���n��Ő��삳��Ă����B�B���͌Â����琧�삳��Ă������A�����L�͐��̐���ł���Ƃ����B

�@��؈ɎO�Y�Ƃ͐V���q�A����ɎO�Y�A���ڈɎO�Y�Ƒ������B���B�^�̒B����c�̎��q���𐧍삵�Ă����B�����ߒB�������삵�Ă����B�ۂ��`�������̒B���ł������B

�@���Ȃ�O�Ɏ莆���o�������ԐM�͂Ȃ��A���̌�̐���͕s���ł���B���̒n��ɂ͑�ؐ��������B��t���x���S���i�P�X�Q�P�j�ɂ͑x���S���z���{��́u�̑�ؐV���q�̎��сv�Ƃ����L�q������B�͂����ē���l�����͕s���ł��邪���ƂƂƂ��Ă���A�����U�N�i�P�X�V�R�j�ɖS���Ȃ��Ă���B�����؈ɎO�Y�͐��V���q�̋Ƃ��p�����Ă���Ƃ��莞��I�ɂ������O�Ȃ̂ŕʐl���ł���\���������B�܂��n�ːV���i�P�W�V�V�N�ɑn�����ꂽ�S���I�q�������T���G���j�̂P�W�X�T�N�i�����Q�W�N�j�ɂ͐�t����؈ɎO�Y�̖��ʼn��U���⊿���Ȃǂ̓��e������B������͔N��I�ɂ͍��v�����ꂪ�{�l���Ƃ���Ɩ����P�O�N��̐��܂�ƂȂ�B�[���a�m�^�吳�R�N�łɂ��Ƒ�؈ɎO�Y�͑I��������[�Ŋz��[�߂Ă���A���ƂƂ��Ă͂��Ȃ萬�����Ă����Ǝv����B

�@��؎O�Y�Ƃ͏���ɎO�Y�̉��ł��鏉��O�Y�A���ڒ����A�O��ڗLj�ƕ��t���p�����݂��{�앧��X���o�c���Ă���B��؎O�Y�Ƃ̒B�������B�^�ł����ߒB�����܂߂đ召�Q�O��ނ̌^������Ƃ����B�{�앧��X�͂P�X�Q�U�N�i���a���N�j�n�Ƃ̕���X�ʼnď�͈ʔv�A�~��͒B���Ƃ����̂������Ԃ̏����ł������Ƃ����B�B���Â���͏���̎O�Y�̑ォ�炨���Ȃ��A�_�Ƃ̐l�����̒B�����d����Ĕ���������Ƃɂ��Ă����B���ڒ������P�X�X�U�N�i�����W�N�j�ɂU�U�ŖS���Ȃ�ƂƂ��ɑ�؎O�Y�Ƃ̌�����q�̏����L�͔p�₵���B�Q�O�O�R�N�̖K��̍ۂɊm�F�����Ƃ���A���݂��n���̋��߂ɉ����Č�����q�̒B���͔̔�����Ă��邪�A����͑�؎O�Y�Ƃɂ���،^�����ɊO�����삳��Ă�����̂ł���Ƃ����B����͂��Ă��Ȃ��������L�̌^�͕ۊǂ���Ă���B�O��ڂ̑�ؗLjꎁ�͈ʔv������S���ʔv�t�Ƃ��Ċ���Ă���悤���B

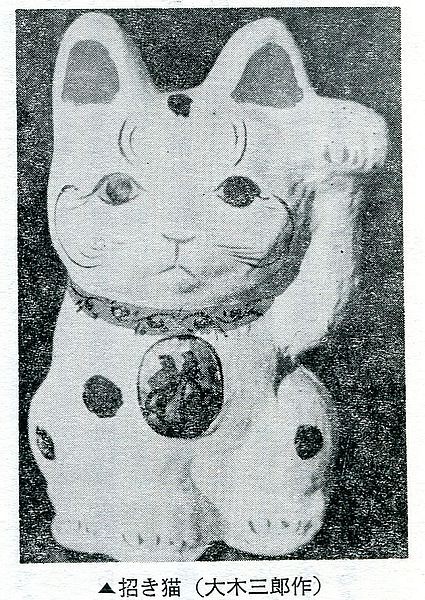

�@��؎O�Y�Ƃ̏����L�͏�B�i����j�^�C�v�ő傫�����S��ނقǂ������B������傫�Ȃ��͍̂����T�O�����قǂ��������B�܂������Ƃ���^�̂��̈ȊO�͉E��グ�ƍ���グ���������B�������^�̂��̂͏���������Ă���A�b��������͒��^�̂P��݂̂ł���B

|

||

|

| ��؈ɎO�Y�̌�����q�@ | |

|

|

| ���x�[�X�̏����L | ���苓���̃V���v���ȏ����L |

|

|

| ��ʂ̗��ʂɂ͑����Ȃ� | �����K�� |

|

�@ ���苓���̏����L ���̖ڂɍ����� �Ђ��͂P�{��������ɔ���Ԃ��Ă��� �Ԃ��܂ɂ͓����̂悤�Ȗ͗l ���̏����̂悤�Ȃ��̂��t�� �u���v�̕��������� �������͍T���߂Ŏ�̂ڂ������c�� �K���͍��ŕ`����Ă��� �����Q�Q�Tmm�~���P�S�Tmm�~���s�P�S�Tmm |

||||||||||||||

|

���̏��L���Ă��钣��q�� �K��L�ł������Ă���悤�� �u���y�ߋ�P�@���v�i�P�X�V�P�j�̂��D�X�W�� �f�ڂ���Ă�����̂̌����ł��� �ŏ��͋C���t���Ȃ������� �ӕ��̂����M�̐Ղ����ׂĈ�v���Ă���̂� �C���t���������Ɣ��� �@�����Ȓ��҂ɂ�鏑�Ђ����A �{�l�̏��L�������̂��������킭 ������Ď��̏��ɂ���Ă����̂������̉��� �@�܂����̏����L�̎Ⴂ���̎p�H�� �A���o���̒��̎ʐ^�̂悤�� �{���J���ƌ��邱�Ƃ��ł���̂����S�[�� �B�e�������Ђ��Ȃǂ�����Ă��� |

||||||||||||||

| �q��ߑ��Y�i�P�X�V�P�j��� | |||||||||||||||

|

�Έ�ԋ���E�������i�P�X�V�U�j��� ��؎O�Y��ƂȂ��Ă��邪 ��؈ɎO�Y�̍�i�ł͂Ȃ����낤�� �{�����Ɂu��؈ɎO�Y�̉��̑�؎O�Y�ɂ���Đ��삳��Ă���A ��ؐ��̏����L�͍���������Ă���v�Ƃ��邪 ��؎O�Y�Ƃ̌^�͍��E�����Ă���^������ �܂����̏튊�^�C�v�̉摜����� ���̏����L�͑�؈ɎO�Y�Ƃ̔L�Ƃ݂�̂��Ó��ł��낤 ������������Ƃ��͎̕ԋ�����ɂ���� �����ꂽ���̂ł͂Ȃ���������Ȃ� ���ݎ茳�ɂ���u�[���̋��y�ߋ�v�ɂ� �ԋ�����M�̎莆���Y�����Ă��� ����͋��y�ߋ�W�҂��H ���Ў��̂͂Ђ��傤�ɕs�{�ӂȂ悤�� ��x�ƒm��Ȃ��҂Ƃ͑g�܂Ȃ��Ƃ��� ������������߂��Ă��� |

||||||||||||||

|

�Έ�ԋ���E�������i�P�X�V�U�j��� �u���c�̎��q���v�͐�O�ɐ��c�s�����Ŕ����Ă��� ����q�̎��q�� ���͖ؐ� ��؈ɎO�Y��ƂȂ��Ă��� |

||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| ��؎O�Y�Ƃ̌�����q | |||||||

|

��؎O�Y�Ƃ̏����L�Ōb����������Ă���̂� ���̃T�C�Y�����ł��� �b����̕����͗��̉�����Ă���̂ŁA �ŏ����炱�̃X�^�C����z�肵�Č^�����ꂽ���̂Ǝv���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�Q�V���� �i�u�����L�s�����v��蒘�҂̏����Čf�ځj �Õ����s��ɏo�Ă����Ƃ� ���蒣��q�ƌ������������������Ȃ� �u�����L�s�����v�ł͐��ʂ���̉摜�݂̂����A �����L�P�W�Ԃ�����u������q�v�ɂ͔w�ʂ��f�ڂ���Ă���A �I�^�}�W���N�V�̂悤�ȐK�������Ă��邱�Ƃ��킩�� |

||||||

|

|||||||

�@�@�@�@

|

|||||||

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

�@�@�Q�O�O�R�N�P�O���P�P���@

�@�@�Q�O�O�R�N�P�O���P�P���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ߋ��̌f�ڂɎ�̎蒼���j

�@������q�͍ŋ߂̋��y�ߋ�̖{�ɂ͂قƂ�ǂӂ���Ă��Ȃ��B�����O�̖{�Œf�ГI�ȏ�����邾���ł���B�ȑO����C�ɂ͂Ȃ��Ă������̂́A���i����肵�����Ƃ����R�����ӗ~���킢�Ă����B

�@�茳�ɂ��鏑�ЂׂĂ݂�ƁA�ǂ���L�ڂ���Ă��邱�Ƃ͓����悤�Ȃ��̂��B�傫�ȋ^��͍�����肵���튊���^�C�v�Ƃ���Ƃ͕ʂɍ���^�C�v�����邱�Ƃł���B�܂���ؒ����Ƃ����l�����w�����L�s�����x�ɓo�ꂷ�邾���œ�ł���B

�@�Ƃ���ōŋ߂̃C���^�[�l�b�g�̏��ʂɂ͖ڂ����͂���̂�����B���B�L���̒����ł��ӂꂽ�悤�ɂ��̂R�E�S�N�ł̏��ʂ̈Ⴂ�͊i�i�̍�������B������C���^�[�l�b�g�������W�������̗v�ɂ������B�����Ƃ������ɂ͍��܂Œ��������Ă������Ƃ������ׂ����̂�����B

���蒣��q�Ƃ�

�@�茳�ɂ������������������q�Ɋւ�����e�����p���Ă݂�ƁA

�@�P�@������q�@��ؒ�����@��t���x���S�ō���Ă����B�����s�꒣��q�Ƃ������B��؉Ƃ͖����P�O�N�n�ƁB

�@�@�@�S�̂Ƃ��ĖL������q��͂��č���Ă��邪�A�����̌b������܂̊�̕`�����Ȃǂ��ȗ�������Ă���B�@�p��@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����L�����v�i�P�X�X�X�j�����p

�@�Q�@�����L

�@�@�@�����L�͊ߋ�ƌ������A�ނ��돤���ɐ��̉��N���ł���B�Ƃ���ɂ���ẮA�˂��ݏ����̂����Ƃ��Ĕ����Ă��邻���ł���B

�@�@�Y�n�Ƃ��ẮA�B���ŗL���ȌQ�n���L�������ӂ��m���Ă��邪�A�[���ł����삳��Ă����Ƃ�������������B

�@�@���c�̎��q���̍�ҁA��؈ɎO�Y�̉��ɂ������������̑�؎O�Y�ɂ�鏵���L������Ă����킯�ł���B

�@�������A����q�ō��ꂽ���̂ŁA�y���Ƃ͊������������Ȃ�ƂȂ��\�ʂ��ł��ڂ����Ă���B�Ă����̔L�����^�Ƃ��Ē������Ƃ����B�O�O�ɍʐF����Ă���B

�@�ӂ��A����������Ă�����̂ƁA�E��������Ă�����̂Ɨ������邻�������A��ؐ��̏����L�͍���������Ă���B�@�����ɂ��A���s�s�U�̂��߂ɐ���������ł�߂Ă��܂����B�������A���Ƃ��ƁA����q�́A�y�l�`�ɂ���ׂāA�����ʎY�ł���̂ŁA�]�ˊ��ɂ͂����Ă���A�y�l�`�ɂ��Ő���ɍ����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă���B�d���́A������A�ӕ��h��A�����Ďd�グ�̍ʐF�ɑ�ʂ����B

�@�����L�̕\�ʂ�������A�ł��ڂ����Ă���Ƃ͂����A��͂�A����q���L�̂ӂ����炵���������������Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�[���̋��y�ߋ�v�i�P�X�V�U�j�����p

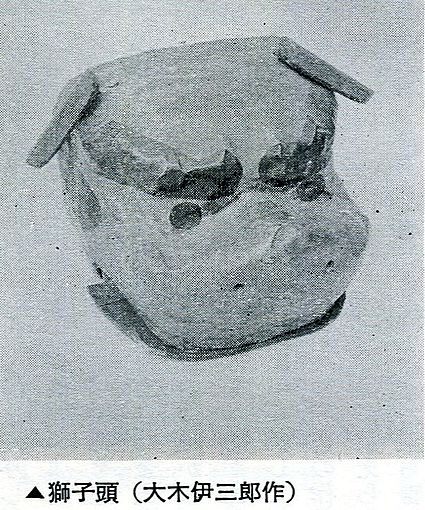

�@�R�@���c�̎��q��

�@�@�i���j�@

�@�[���ł́A��O�A���c�R�̕s�����Ŏ��q���������Ă����B

�@����҂́A���z�̒���q��҂̑�؈ɎO�Y�ł���B�ނ͖{�Ƃ�����t�ŁA�G�߂ɂȂ�ƓX���ɕ���ƒB������������ɒ��Ƃ����B

�@���z�̒���q�́A�ɎO�Y�̐��A�V���q�̂Ƃ��Ɏn�߂Ă���A���̑�؎O�Y������ƒB��������Ă���̂ŁA����Γ�q�O��̒���q���Ƃ�������B

�@���z�B���̓����́A�ہX�Ƃ����`�ԂɁA�����Ɏ��A���A�務�A�Ɠ����S�Ȃǂ��L���Ă��邱�Ƃł���B��O�ɂ́A����q�ʁA���ɂȂ�Ə����L�Ȃǂ����삵�Ă����Ƃ����B

�@�̘H�͏�����A�ЊL�A���c�R�̕s�����B�܂��A�務�̕������͂������B���́A��\�㗢���݂̋��t�ɖ]�܂ꂽ�Ƃ̂��ƁB

�@���z�̒���q�̒��ł��A���q�������́A���c�̕s�����Ŕ����Ă��邱�Ƃ��L���������������A�ߋ�̈��D�҂̂������ł́A���c�̎��q���Ƃ��ĕʊi����������Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�[���̋��y�ߋ�v�i�P�X�V�U�j�����p

�@�S�@���z�̒��q

�@���ʼnw�����Ԃ��ċ���n��Ɠ��z���ɓ���B�����ɑ�؈ɎO�Y�̉Ƃ�����B����t�����X���ɂ͑�R�̈ʔv�̒��ɒB����O�f���c�̎��q�����������ĒĂ���B�ɎO�Y�͐��V���q�̋Ƃ��p�����Ă��邪�A���B���͎���ވʁA�����ߒB��������B�@�i���j

�@���̊O�ɂ͖ʂȂǂ��O�A�l�풣�邪�ɎO�Y�̉���؎O�Y�����t�ł��̐��Ƃ̖T��ɎO�Y�Ƌ��ɒ��q�̐�����s���B�ޓ��̐���i�̘̔H�͎�Ƃ��ď����쒬�A�ЊL���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�[�����U�v�i�P�X�R�W�j�@�u���y�ߋ�}���ꊪ�v�i�P�X�W�O�j�@�����p

�@�T�@���z���̒��q

�@���a�\��N�Z���\����A���B���������ʼnw���ԁB����ɐ܂�čs���Ƌ�������ƂȂ��ē��z������ɓ���B�ӂ����肵�������̖T��ɋ������̓������Ɏq�˂̑傫�ȉƂő�؈ɎO�Y�̓X������B�Ԍ������܂��Ƃ���������̈ʔv���݂�����ȋ��F�Ɍ����Ă���B���̊Ԃ��̊ԂɒB���⎂�q�����A���������T������ɏ����Ă���B�X�œ�A�O�x���ĂԂƁA�ɎO�Y���O����̎d�����ɖn�̕M���������܁T�o�Ă���B

�@�����k�ꂽ���ɂ���ɔ����ۂ�������Ă���B�����ɒ����ɂ������Ă݂�B��؈ɎO�Y�̐��V���q���l�A�\�N�O�Ɋ�p�������p�̎��q������������A�q���ɂ����܂�Ċߋ�p�̎��q�������̂������̒���̑n�܂肾�Ƃ����B��Ԍܐ��A��Ԏl���A�O�ԎO���Ƃ�����ނ�����B

�@�B���͐�z�̂��̂��@�Ƃ��đ召����ވʂ邪�A�ی`�ȊO�ɂ͓������Ȃ��B�����ߒB���������܂����ʑ��삷��B���ɏ��������͕��A�����̖ڏo�x���������A����ɔ̘H�����̂ő務�ȂǂƏ����Ă���Ȃǂ͏K����ʔ����B

�@�ɎO�Y�͂��̂ق��A���ʂ����풣�����Ƃ����B�Ȃ����q�̐��쎞���ɂȂ�Ɖ��̎O�Y���ꂵ��ɂȂ��Ē���̂���`���B���͏����Ă���蒠�������āA���ʂɂ����ԑ傫�ȒB�������̋C���Ȃ��������ɂ݂��Ă݂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��T�v�i�P�X�R�X�j�@�u���y�ߋ�}���ꊪ�v�i�P�X�W�O�j�@�����p

�@�U�@�����L�i��t���E���j

�@�����L�͖ږ�������܂ƈꏏ�ɁA�Q�n������s�ō���Ă�����̂��������A��t�������̂��̂����^�̂��́B�@�i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���y�ߋ�P�@���v�i�P�X�V�P�j�����p

�@�����̒��łP�A�Q�C�U�̕����ɂ͎ʐ^������B�܂����̕����ɂ͒B���̐}���Y�����Ă���B���Ȃ݂Ɏ������肵�������L�́u���y�ߋ�P�@���v�i�P�X�V�P�j�̂��D�X�W�Ɍf�ڂ���Ă�����̂̌����ł���B

�@��L�̓��e�����ƂɃC���^�[�l�b�g�Ō�������ƁA����炵����������܂����B

�@����̓��[���A�h���X�̂킩�����ꌬ�Ɋm�F���Ƃ�Ɓu�O�Y�͑c���ŁA�ɎO�Y�͖{�Ƃł��v�Ɗm�F���Ƃ�܂����B���̂悤�Ȃ��Ƃ���K�₵�āA���b���f�����ƂƂȂ�܂����B��������K��܂ł킸���R���ł����B

���悢��K���@�Q�O�O�R�N�P�O���P�P���i�y�j

�@�����{�����ʼnw�̓������w�O�̒ʂ���s����ʂɕ����Ă����ƁA���n��܂��B�����Č����P�O�W�������C�ݕ����ɐi��ł����ƁA�₪�ĉE��ɕ���X�������Ă��܂��B������q�̊Ŕ������܂��B���������X���ł��b���f�����ƂɂȂ�܂����B

�@���̏ꏊ�ɑ�؎O�Y���ڂ��ĕ���X���J�����̂����a���N�Ƃ̂��ƁB���̌���ڂ̒�������Ƒ����A���݂̓X��ŕ��t�̑�ؗLjꂳ��͎O��ڂɂ�����܂��B�c�O�Ȃ��珵���L�̐���͐��̒������S���Ȃ�ꂽ�P�O�N�قǑO�ŏI����Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł����B���݂����������̂��q����̗v�]�ŒB�������͉Ƃɂ���^���g���ĊO���Ő��삵�A�̔����Ă���Ƃ������Ƃł��B�Ljꂳ��������L�̐���͎�`�������Ƃ�����Ƃ̂��Ƃł��B

�@��؎O�Y�n�̏����L�͍��蒣��q�i�x������q�j�Ɏ��Ă��܂��B�����炭�����s�ɏo�Ă��Ă���قǒm���Ă���Ǝ҈ȊO�͍��蒣��q�Ƃ��Ĉ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���ݎc���Ă��鏵���L�̌^�������Ă��������܂������A��S��ނقǂ̑傫��������܂��B��ԑ傫�Ȃ��̂͂T�O�����߂��������Ƃ������Ƃł��B�c�O�Ȃ��猻�݂��̑�^�̖،^�͎c���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��^�͏����p�Ɣ̘H����������Ă���̂ŏグ�Ă����͂P��ށi�ǂ��炩�͖Y��Ă��܂����Ƃ̂��Ɓj�݂̂ŁA���������������Ƃ̂��Ƃł��B����ȊO�ɂP�T�������x�̏��^�̂��̂���Q�V�������x�̒��^�̂��̂܂ʼn���ނ�����A�����͉E��グ�ƍ��肠���̂Q��ނ�����܂����B�u�����L�s�����v�Ɍf�ڂ���Ă���Q�V�����̂��̂͒��^�ɂ�����܂��B�b��������͂��̑傫���̌^�݂̂Ƃ̂��Ƃł��B�@���^�ł�������������菬���Ȃ��̂�����܂��B��ԏ��^�͂P�T�����قǂ̂��̂ł��B�Ȃ��A��^�ƒ��^�͍���Ɠ����Ŏ�͕ʂɍ�邽�ߌ^��������Ă���܂��B���^�̎�͑̂ƈ�̉����Ă��܂��B

�@���蒣��q�͎d�オ��ƍ��蒣��q�Ɏ��Ă��܂����A�^�������Ă���ƌ�����q�̏����L�̎p�ƌ��т��܂���B���蒣��q�͍ʐF�i�K�ŏ�������ł����̂Ō^�ɂ͉��ʂ����Ȃ��̂ł����A������q�̌^�͎����肵�Ă��܂��킩��Ȃ��Ȃ�܂�ڂ܂ł������蒤�荞��ł���܂��B���̌^�����ň�̍�i�Ƃ��Ċ������Ă��܂��B��͂肻�̂�����͕��t�Ƃ��Ă̂������Ȃ̂ł��傤���B�Ȃ��A�����̌^�͏���̑�؎O�Y�ɂ���Đ��삳�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

| ��؎O�Y�ƂɎc��،^ | |||||||||

|

|||||||||

| ��؎O�Y�Ƃ̂S��ނ̖،^ | |

|

|

| �@ | �A�@�^�̑O�ɂ���̂̓T�C�Y��r�p�̂P�O�O�~�d�� |

|

|

| �B�@�A�Ɠ��`�̍���グ | �C�@�肪��̉��̌^ |

| �D��؎O�Y�Ƃ̖،^ | |

|

|

|

|

| �����Ƃ����^�̖،^�i��̂S�_�Ƃ͕ʌ^�j ���W�Umm�~�����P�S�Smm�~���s�W�Omm ���ʔw���̉E���ɓ�������w���ɂ����āi�x���^�j�ɕt���Ă��閳���̏��͎�����A ������A�،^�����o�����߂ɂx���^�ɐn���Ő����� |

|

�@�B���ɔ�ׂ�Ə����L�͎��v�����Ȃ��A���܂�Đ����܂Ƃ܂����������łقƂ�Ǎ��u���͂Ȃ������悤�ł���B�܂��`�����G�Ŏ�Ԃ�������A����ɐF�����̂��ߒB��������Ă���Ɖ���₷���A���u�����Ă����Ƃ���ق���Ȃǂ����ĉ���Ă���̂����쐔�����Ȃ��������R�̈�̂悤���B

�@�̘H�͈ꕔ���s�Ȃǂ̏o���ȊO�͂قƂ�ǂ͋ߕӂ̒n��̂����ӂ���Ȃǂ𒆐S�ɔ���������Ƃ����������������B����ł��B���͔����n��Ɣ���Ȃ��n�悪���邻���ŁA�����L�ɂȂ�Ƃ���Ɏ��v�͌���ꂽ�悤���B

�@��̕����ɂ��A���c�R�s�����⏬���쒬�A�ЊL���Ƃ���܂��B�務�̕����̓������B���Ȃǂ͊C�ɋ߂��ЊL���Ȃǂ��̘H�ɂȂ��Ă����̂��낤�B

�@�Ȃ��A�����L�̒u�����͓X�ɂ���āA�P�N�ʼn���Ĕ���������ꂽ��A���������̏����L�����ׂĂ�������Ɨl�X�������Ƃ̂��Ƃ��B

�@������ɂ��揤���W�̎��v����Ō�����q�̏����L�͔̘H�������A���쐔�����܂葽���Ȃ�������ɁA����q�̉��N���̉^���Ƃ��ĒB���ƂƂ��ɖ�ڂ��I���Ɛ����グ���V�������̂ƌ�������Ă��������Ƃ��猻�����Ă�����͔̂��ɏ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�������ɂ��Δ̘H�͐��c�R�s�����⏬���쒬�A�ЊL���Ƃ���B�����쒬�͌��݂������s�̓��Ɉʒu���鏬���쒬�ŁA�ЊL���͏��a�R�O�N�ɒ��������ŋ�\�㗢���ɂȂ蓌���s�̓��Ɉʒu���Ă���B�����L�Ɋւ��Ă͒B���ȏ�ɋߏ�̎��v����ł�������������Ȃ��B

���Έ�ԋ���E���i�P�X�V�U�j�ɂ��Α�؎O�Y�͏����L�̐���͔���s�����v�킵���Ȃ��A�P�����ł�߂��Ƃ��邪�A�܂��������삵�Ȃ������̂ł͂Ȃ��A�����ɉ����Ă܂Ƃ܂�ΐ��삵�Ă����悤�ł���B

���Έ�ԋ���E���i�P�X�V�U�j�ɂ��A�����L�̐���͐��Ƃ���B��O�̋L�^�ɂ͖ʂ͂����Ă������L�ɂ͂ӂ���Ă��Ȃ��B�܂���؈ɎO�Y�̂ӂ����炵�������L�͐�O�̌^�Ƃ͎v���Ȃ��B�f�ڂ���Ă��鏵���L�̎ʐ^�͑�؎O�Y��Ƃ��邪�A����͑�؈ɎO�Y�Ƃ̌^�ł���Ǝv����B��؎O�Y�͈ɎO�Y����`�����Ƃ������ƂȂ̂ő�؎O�Y��ɂȂ����̂�������Ȃ��B

����؎O�Y�Ƃ����݂̒n�ŕ���X���n�߂��̂͏��a���N�Ȃ̂ŁA�r���q�E���i�P�X�X�X�j�ɑ�؉Ƃ̑n�Ƃ͖����P�O�N�Ƃ���̂͑�؈ɎO�Y�̌n�����w���Ă���Ǝv����B

���u�[�����U�v�ŗ�؏�Y���������؈ɎO�Y���K�₵���̂͂P�X�R�V�N�B���̐V���q������q������J�n�����̂͂��̂S�`�T�O�N�O�Ƃ̂��ƂȂ̂łP�W�X�O�N��A�܂薾���Q�`�R�O�N��Ƃ������ƂɂȂ�B�����P�O�N�ɕ���X��n�Ƃ��Ă���悤�Ȃ̂ŁA���ꂩ�炵�炭���Ē���q�Â�����J�n�������Ƃ�����������B

����؈ɎO�Y�Ƃ̏����L�ɉ���ނ̌`�����������͕s���ł���B

| �@�Ȃ��A�O��ڂ̑�ؗLjꂳ��͒���q����͂���Ă��܂��A�[�������ňʔv���������̂��{�앧��X�Ƃ������Ƃœ`���I�Ȏ蒤��̋Z�p���p�����Ă����Ɠ����ɁA�ŐV���̋Z�p�ɂ����g��ł���B �@�Q�O�O�R�N�̖K�⎞�ɂ��łɃR���s���[�^�ƃ��[�U�[�����@���g�����ז������������āA����̐��E�ł��낢��ȃ`�������W������Ă���B ����ȃv���[�g�̂��݂₰�����������Ă��܂��܂����B�ގ��͒|�ł��B���肪�Ƃ��������܂����B �i�����L�́u�˂��ꂭ�Ɓv�̃g�b�v�y�[�W�ŏ����Ă�����̂���荞���̂ł��B |

|

�@�@�{�앧��X�@�@�@��؎O�Y��

�@�@�{�앧��X�ւ悤�����I �@�@��؎O�Y�Ɓ@�i�L�̃^�y�X�g���[���L���[�g�I�j

�Q�l����

�[���̋��y�ߋ�i�Έ�ԋ���E�������A�P�X�V�U�@�y�M�Ёj

�_���H�Ƒ�U���R�����i��؏�Y�A�P�X�R�X�@�_���H�Ƌ���j�@�u�[�����āv�@�����y�ߋ�}����ꊪ�ŕ���

�u�[�����U�v�i��؏�Y�A�P�X�R�W�j���y�ߋ�}����ꊪ�i��؏�Y�A�P�X�W�O�����@���c���X�j

�����L�s�����@�i�r���q�E�����i�A�P�X�X�X�@���ƔŁj

���y�ߋ�P ���i�q��ߑ��Y�E���c�N�s�Ғ��A�P�X�V�P�@�ǔ��V���Ёj

�J�قQ�O���N�L�O���ʓW�@���{�̋��y�l�`�@�[���Ō��l�`�̌n���p���t���b�g�i��t�����㑍�����فj

���y�ߋ�W�]�i�����j�i�L���o���Y�A�P�X�S�P�@�R��[�j

���y�ߋ�i�֓��Ǖ�A�P�X�U�T�@�O�ʎЁj

�_���H�Ƒ�U���R�����i��؏�Y�A�P�X�R�X�@�_���H�Ƌ���j

�����j ����ҁi�����j�҂���ψ���A�P�X�W�R�@�����j

�[���a�m�^�吳�R�N�Łi�ēc���d�Y�@�P�X�P�T�@���c�����X�j

��t���x���S���i��t���x���S�����A�P�X�Q�P�@��t���x���S�����j

�n�ːV���X�P�W���A�X�Q�P���A�X�Q�X���i�P�W�X�T�@�n�ːV���Ёj

�L��Ђ��蕽���W�N�T�����i�P�X�X�U�@�������ꑍ���ہj�@�@�������O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

![]()

![]()

![]()

![]() �@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

![]()

![]()