八橋人形

種類:土人形

制作地:秋田県秋田市

現制作者:廃絶(「八橋人形伝承の会」として継承)

一般によくいわれている八橋人形の歴史は安永・天明(1772〜1788)のころ京都伏見の人形師が鍋子山に窯を開いたことに始まったといわれているが、古八橋人形として確立されたのは江戸時代後期の寛永年間から文化年間(1800年前後)に伏見人形の影響を受けて創始されたものとされる。当初「毘沙門人形」と呼ばれていた。゛

郷土人形図譜「八橋人形」 (日本郷土人形研究会)では鉱物性顔料を使用して彩色されていたが時代の人形を「古八橋人形」、明治33年(1900年)の有毒色素取締法が出されてからニス塗りされたり化学顔料を用いるようになった段階以降のものを「八橋人形」と定義している。両者では面描きや彩色にも変化が現れているという。

今回取り上げた座り猫は一部「古八橋」と思われるものがあるが、招き猫に関しては比較的新しく「八橋人形」と判断して間違いないと思う。

戦後八橋人形を作り続けてきた遠藤家も遠藤鉄蔵が1960年(昭和35・36年)頃亡くなり廃絶。高松家の高松茂子が1989年(平成元年)に亡くなり廃絶。最後に残った道川家の道川トモが2014年(平成26年)に亡くなり八橋人形は実質的に廃絶した。2015年、有志により「八橋人形伝承の会」が発足し、道川さんの親族の家を「八橋人形伝承館」とした工房で活動を開始した。

八橋人形は最盛期には500種類ほどの型があったが、破損などで使用不可能の型を整理したため現在保管されている型は100種類を少し超える程度となってしまった。

高松家には120〜130種類の型が保存されており、自家型に招き猫や座り猫が見られる。道川家には高松家とほとんど同じ100種類ほどの型が残されており、その中から20〜30種類が制作されていたということである。道川トモさんが出品していた中に招き猫を見たことはなかった。おそらく型はあっても制作はしていなかったのだろう。

八橋人形の主な制作者(文献に名前の見られる制作者)

安政年間

桂田某(名不詳)

持田清左衛門

持田宇三郎――― (子)高橋清右衛門 分家

|

―― (子)遠藤小十郎 分家

嘉永年間以降

遠藤家 遠藤小十郎(分家初代)・・・・・遠藤鉄蔵

高松家 高橋清右衛門(分家初代)・・・・・高松ミヨ(二代目)・・・・・高松ミツ(三代目)・・・・・高松茂子(四代目)

道川家 道川久吉(初代)・・・・・道川ナハ(二代目)・・・・・道川トモ(三代目)

(もと ナハの夫)

※道川家は日吉八幡神社で神職をしながら人形制作をしていた大沼秀也が亡くなった際、宮司から型を譲り受けて制作を始めた。(八橋人形伝承館より)

深井亀五郎

追加および加筆 その1 その2 その3 ![]() その4

その4 ![]() その5

その5

| 八橋A | |

|

|

| 座った状態で右手で招いている | はっきりした尻尾はない |

|

|

| 赤い前垂れに鈴 | 裏面の彩色はない |

|

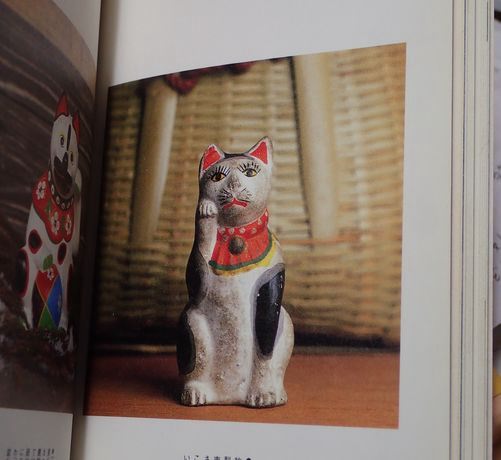

八橋A 招き猫 高さ72mm×横72mm×奥行41mm 高松家の作と思われる。 高松ミツ・高松茂子どちらの作かはわからない。 |

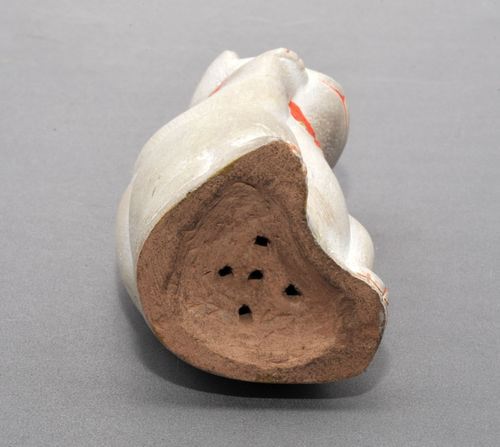

| 底面は八橋独特のつくり | |

|

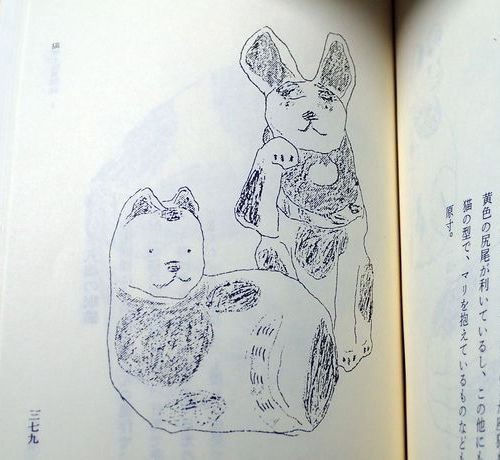

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版) 郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店) より 右の二体は共に高松ミツの猫 手前の座り猫は招き猫ではないが 「八橋A」と面相が似ている。 ただしトラ縞の尻尾がある。 からだの彩色は「八橋B」に近い。 鞠を抱えているものもあるという。 |

|

| 八橋B | |

|

|

| 招いていない座り猫 | 虎柄の尻尾 |

|

|

| 前垂れのひもは後ろまで彩色されている | |

|

八橋B 座り猫 高さ69mm×横69mm×奥行42mm 招いていない座り猫 |

| 底面のつくりは八橋独特 | |

|

|

| 点のような目が特徴 | |

|

|

| つながった眉毛のような額の斑模様 | |

| 八橋C | |

|

|

| 首たまに鈴 前垂れはなし | |

|

|

| 黄色い鈴がついている | 裏面は首玉以外彩色がない |

|

八橋C 座り猫 高さ65mm 古八橋の猫と思われる。 八橋BとCの顔はほとんど同じ筆運びである。 八橋Cの方が八橋Bよりからだの縦横の比が小さく、 丸い体つきをしている。 顔の向きや前足の彫りなども含め型が異なると思われる。 |

| 裏面を見ると奥行の厚みが八橋Bよりあることがわかる | |

|

|

| 同じ作者によるものか | |

最近になって新たに座り猫を入手した。欠けがあり保存状態はそれほどよくないが古八橋の猫と思われる。

| 八橋P | |||||||||

|

|

||||||||

| 赤の首玉と鈴 | |||||||||

|

|

||||||||

| 首玉以外は裏面の彩色はない | |||||||||

|

高さ62mm×横60mm×奥行34mm 招いていない座り猫 八橋Cと面相や型が同じ猫、古八橋の猫であると思われる。 ガラが入っている。 八橋Cの背中の黒い斑点の部分が虎柄になっている。 |

||||||||

| 底も塗られている | |||||||||

|

|

||||||||

| 筆づかいは八橋Cと同じ | 背中の虎柄が珍しい | ||||||||

|

|||||||||

![]()

ハチワレ座り猫はオークションに出品された八橋の猫。なかなか見られない型だ。

| 八橋G | |

|

|

| 個性的なハチワレの面構え | はっきりした箱座り(香箱座り)は珍しい |

|

|

| 高さ約70mm×横約180mm×奥行 ? mm | 尻尾か斑の模様か? |

|

|

| 底は八橋の特徴を備えている | |

|

八橋G 香箱座りの猫 もとの所有者Nさんによれば、 「大変珍しい造形です。長年、猫の郷土人形を観てきましたが、 このタイプを見るのは、この1点のみです」とコメントしています。 実はこれと同じような面相の猫をかつて見たことがあった。 鼻と口のまわりのクローバ型が印象的な八橋の猫だった。 このような香箱座りをしていたかどうかは記憶にない。 どこで見たのかも不明で画像を探しましたが見つからなかった。 もしかするとどこかの骨董店のサイトだったかもしれない。 (見つかりました) 顔が大きく見えるが横からの画像では 身体の各サイズが実物の猫と同じような比率でできていることがわかる。 顔が張り出して見えるのは去勢していない雄猫の特徴か? |

|

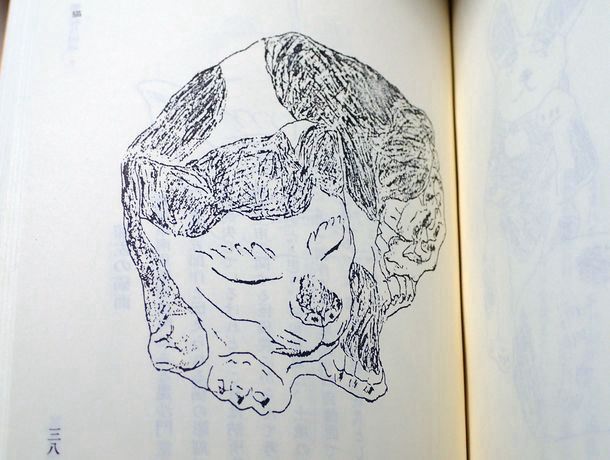

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版) 郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)より 高松ミツの眠り猫 腰のあたりに牡丹の花があしらわれている。 香箱座りではなく爪が見える。 日光の眠り猫と同じポーズである。 サイズの記載はないが このような猫が原型になって「八橋G」のハチワレ猫が 創られた可能性はある。 その1 巨泉玩具帖の日光眠り猫は 八橋人形眠り猫 この猫と思われる。大きさは高二寸六分、横巾四寸七分とある。 |

|

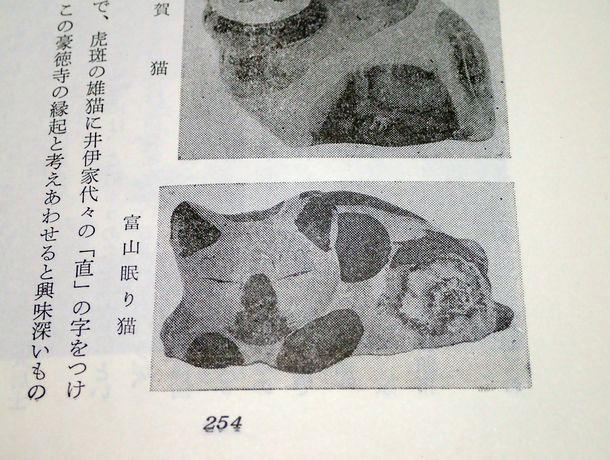

参考 ねこ(木村喜久弥、1987改装版 法政大学出版局)より 富山の眠り猫 富山人形に同じような型の眠り猫がある。 八橋人形の眠り猫と同じように牡丹がついている。 これもサイズはわからない。 しかしこの猫は香箱座りをしている。 |

|

|

|

この猫は気になるのでもう一度探してみた。 すると13年以上前の日付で見つかった。 同じ猫だった。 やはり特注品だったのだろうか? 当時の画像を使っていいものかとは思ったが、 古い画像であるので使用させてもらうことにした。 他にも八橋の猫がいくつか出てきた。 鞠抱きもある、型ちがいや彩色の異なるものもある。 このあたりの使用許可は 問い合わせ先もわからず扱いに悩むところである。 |

※青の背景の13枚の画像は名古屋のNさんによる。

| 八橋D | |

|

|

| キリッとした目 | 黒い斑のまわりは刷毛目でぼかしが表現されている |

|

|

| 尻尾は彩色されていない | |

|

|

| 底には穴が一つ | 赤に金の前垂れ |

| 八橋D 招き猫 高さ112mm×横56mm×奥行62mm このタイプの招き猫も八橋では時折見かける。 制作者は不明である。 この招き猫はなぜか共通して 白の胡粉が落ちて地が見えているものが多い。 土はかなり赤い |

|

|

幸せの招き猫(1995 藤田一咲、村上瑪論)に 掲載されている 八橋人形の招き猫。 八橋Dと同じものであるがかなり彩色が異なっている。 目の下地には黄色が入っており、 眉毛の描き方もまったく異なる。 前垂れの縁取りや黒い斑の周りのぼかしなど 彩色に関しての相違点は多い。 画像を見る限り後塗りではなくオリジナルである。 胡粉が薄くなっている点は共通している。 |

| 幸せの招き猫(1995 藤田一咲、村上瑪論)より | |

| 八橋E | |

|

|

| 眉、ひげなし | |

|

|

| 尻尾の彩色はなし | |

|

八橋E 招き猫 高さ118mm×横57mm×奥行61mm 八橋Dと同じ招き猫である。 ただ後塗りされている可能性が大である。 ただし前垂れなどは素人が塗ったにしては しっかり彩色されており、 直しをしてもらったのかもしれない。 顔は眉毛もひげもなし。 目は下地に黄色が使われている。 爪の部分はオリジナルのように見える。 後塗りされたにしては 黒の斑があった形跡はない。 底には穴が5つあいている。 |

| 底のつくりは丁寧 底に穴が5つ | |

| 参考資料 鵜渡川原人形 | |

|

参考資料 鵜渡川原人形 高さ110mm×横57mm×奥行63mm 最近制作された鵜渡川原人形の小さい招き猫は 形状が八橋の古作とひじょうに似ている。 前垂れは型の凹凸はなく、彩色による。 この土人形は大石家の本家を顧問とする 「鵜渡川原土人形保存会」によって 制作されたものと思われる。 |

| 底のつくりは八橋とはまったく異なる。 |

|

|

|

| 三点とも大きさはほぼ同じ | |

八橋Fははたして八橋人形かどうかは不明である。つくりは八橋に似ているがかなり小型である。小さくても二枚型を合わせて成形した後、底を塞いだ痕がよくわかる。

| 八橋F | ||

|

|

|

| 赤と黒のみのシンプルな彩色 | ||

|

|

|

| 型の合わせ目がよくわかる | 尻尾の彩色はなし | |

|

八橋F 招き猫 高さ56mm×横39mm×奥行36mm 八橋ではないかと考えられる招き猫。 胡粉の塗りは薄い 裏面は首ひも以外彩色はない 底面は八橋人形の特徴で、 ふさがれ少し内側に押し込まれている 穴はなし 中にガラが入っており、 振るとカラカラと音がする |

|

| 後から底を塞いでいる様子がよくわかる | ||

その後、名古屋のNさんから八橋人形の画像の提供を受けた。全部で5点。面相から2グループに分類しての画像だ。八橋HとIのグループは初めて見る型だ。大小あるがどちらも同じ形をしている。虎縞の尻尾がぐるっと回って胸まで伸びている。

![]()

| 八橋H(左)、八橋I(右) | |||||

|

|

||||

| あまり見かけない型 | 八橋Iはかなり白い土でできている | ||||

|

その後、上の画像の小型の招き猫の 画像が何枚か入手できた いずれも同じく名古屋のNさんの旧所蔵品である 背面の画像はないが4方向からの画像は揃った 高さは約11.5cm |

||||

|

|

||||

| 控えめなヒゲ | 左手挙げで尻尾は黄色と黒の虎柄 | ||||

|

|

||||

| 青と緑の首玉に赤い前垂れ | 八橋の特徴の凹んだ底面 | ||||

| 左から八橋J、八橋K、八橋L | |||||

|

|||||

| 困ったような顔つきの太い眉状の模様が特徴 | |||||

名古屋のNさんから八橋人形の画像を提供していただいた。 面相などから2グループに分けてあった。 八橋Hと八橋Iの二体はどちらも尻尾が長くからだの前に巻いている。八橋Hは剥離しているが、どちらも尻尾は黄色と黒の虎縞であったことがわかる。 座る姿勢や手の挙げ方も同じで眉やひげも形状は異なるが同じような描き方である。耳の形が多少異なるがほぼ同じ造形だ。あまり見かけない型だ。 八橋J〜Lの三体は目の上の眉のような斑模様に特徴がある。顔の描き方もほぼ同じだ。同じような太い眉模様は高松ミツの招き猫にも見られる。 手前の鞠抱き猫は前述のものに当たるのかもしれない。 なお、Nさんも指摘していたが使用している土の色が白っぽいものから赤っぽいものまでいろいろとある。 八橋IやJはかなり白い土で作られているが、八橋Dはレンガ色のような赤い土で作られ対照的である。 時代や作者により使用した粘土が異なっているものと思われる。 |

|||||

|

|

||||

|

保存していた13年前の画像から Nさんが所有している「鞠抱き猫」(八橋K)と同じ人形である。 前垂れは背面の結び目まで描かれているがそれ以外の彩色はなし。 底の胡粉塗りはなし。 その2 巨泉玩具帖の 「鞠抱き猫」はこの猫と思われる。 サイズは高さ3寸とある。 |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

八橋人形の鞠猫 八橋Kと同じ猫である。 5方向からの画像を入手できたので 資料としてアップしておく。 Nさんの出品画像より |

||||

| 八橋M | |||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| ネット上から | 首玉のみ背面に彩色がある | ||||||||||||||||||||

| これは八橋C同じ作者と思われる。 つくりはほとんど同じである。 ただし、八橋Cは底面も塗っているのに対して無彩色である。 |

|

||||||||||||||||||||

| 底は塗っていない | |||||||||||||||||||||

| 八橋N | |||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| ネット上から | 首玉の背面は彩色されていない | ||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 底面まで塗ってある | |||||||||||||||||||||

| 八橋O | |||||||||||||||||||||

|

八橋Oは高松ミツの招き猫と思われる。 眉毛のような黒斑の彩色が高松家の特徴なのだろうか。 他の制作者の作品がわからないので何ともいえない。 資料の「おもちゃ通信200号(平田嘉一)」17番と同じものと思われる。 これは高松ミツの作品で大きさは10.5cm×5cmとある。 最近になって八橋Oと同じ型と思われる招き猫が出品された (下の画像) 残念ながら入手はできなかったが、画像を使用させていただく おそらく作者は同じと思われるがこちらは短いヒゲがある 今まで正面の画像しかなかったが ほぼ全方向からの画像が揃った 首玉や前垂れは金で模様が入り華やかになった 高さは同時に出品されていた赤坂土人形の招き猫とほぼ同じで約11cm |

||||||||||||||||||||

| ネット上から | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 八橋P これもネット上から最近入手したものである。 残念ながら落札することはできなかった。 ひじょうに特徴的な彩色で他の八橋の猫には見られない。 おもちゃ通信200号の13にある招き猫と同じタイプである。 おもちゃ通信記載のサイズは11.5cm×5.5cm |

|

|

|

| 子付き招き猫 | 小猫も招いている |

|

|

| 裏面の彩色はなし | 八橋に特徴的な底 |

| 座り猫の比較 | |

|

|

| 八橋B | 八橋C |

|

|

| 八橋M ネット上より | 八橋N ネット上より |

|

|

| 八橋P | |

郷土人形図譜「八橋人形」によれば古八橋の猫は2点確認されているという。 画像は許可を得ていないので掲載できないが、 郷土人形図譜「八橋人形」のpp.56−57の座り猫は八橋Cと八橋Mと同じ型で古八橋の猫と思われる。 郷土人形図譜「八橋人形」のp.76の座り猫はまだ確認できていない。 八橋Bと八橋Nも同じ型である可能性が高い。 これらの座り猫に共通なのは下地に黄色がない点のような小さな瞳で描かれていることである。 ただすべての座り猫がそうかといえば、 郷土人形図譜「八橋人形」のp.76の座り猫はモノクロ印刷であるが明らかに瞳のまわりに彩色がある。 座り猫に限らず、赤で鼻の穴が描かれているものが多い。 日本郷土玩具 東の部(武井武雄)には「ねまり猫」「ねまり狆」という作品名が見られるが 「ねまる」は「座る」を意味するので、「ねまり猫」はおそらくこの座り猫のことであろう。 |

|

八橋人形に関して

八橋人形伝承館

秋田県立博物館研究報告no.24(1999)

あきた 通巻33号(1965年2月1日)

参考資料

|

|

|

|

| 酒田人形? 骨董屋は酒田といっていたが、詳細不明の招き猫。 底のつくりは八橋に似るが土は荒く石英質。 |

|

||

| 小さいものだがつくりは丁寧 | |||

おおさかeコレクション 川崎巨泉 巨泉玩具帖

八橋人形 鞠抱き

八橋人形眠り猫

2020年6月加筆

2020年8月加筆

![]()

参考文献

郷土人形図譜「八橋人形」 (日本郷土人形研究会、1995 郷土人形図譜第6号)

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版)郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

幸せの招き猫(1995 藤田一咲、村上瑪論 河出書房新社)

ねこ(木村喜久弥、1987改装版 法政大学出版局)

八橋人形の歴史と信仰(高橋正 1999 秋田県立博物館研究報告no.24 pp.53−60)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()