津屋崎人形の猫は何件かが制作している。この共通項では原田家に関して扱い、猫が確認できている「筑前津屋崎人形工房」、「原田半蔵人形店」、「原田三右衛門家」でも共通してトップに表示するものとする。

津屋崎人形 原田半蔵人形店へ

津屋崎人形について

津屋崎人形の創業は安永6年(1777)に卯七の時代に遡る。地元の在自(あらじ)地区では良質な粘土が取れたことから生活雑器が焼かれていた。江戸後期になると古博多人形の流れをくむ土人形が制作されるようになった。二枚型を用いて素朴でありながら鮮やかな色彩の人形が制作された。古博多に関連して大浜人形や宮の峡・三次人形との関連もあるがこれに関しては先達の研究に任せることとする。

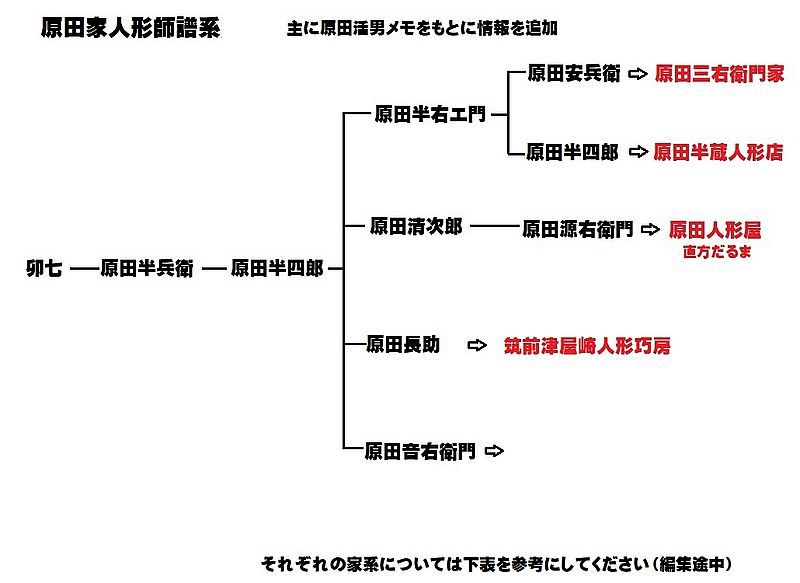

三代目原田半四郞の次の代ではその子である、原田半右衛門、清治郎、長助、音右衛門は分家してそれぞれ人形師として制作をした。さらに半右衛門の子である安兵衞と半四郞(二代目)はそれぞれ原田三右衛門家、原田半蔵家として人形制作をおこなった。長助の子孫は現在の筑前津屋崎人形匠房の原田誠・翔平へとつながり人形制作が続けられている。原田清次郎は直方へ移住してそこで人形を制作した。現在は直方だるまの制作をおこなっている。原田半右エ門から分家した原田三右衛門家と原田半蔵人形店は比較的最近まで人形制作をおこなっていた。原田音右衛門の系統に関しては不明な点が多いが原田活男メモによれば音右衛門の孫は人形師ではないようなので現在は廃業していると思われる。

|

| 津屋崎人形は原田半四郎の次の代で分家してその後の人形師の家系に引き継がれている 上は原田活男の残したメモにその他の情報を加えたものである まだ修正が必要かもしれない それぞれの人形工房の家系に関しては下記の表を参照されたい 原田活男メモ「原田家人形歴」に加筆編集 |

| 人形師としての原田家の歴史 | ||||

| 原田家共通の先祖 | ||||

| 初代 | 卯七 | 1752-1829 | 宝暦2年-文政12年 | |

| 二代 | 原田半兵衛 | 1794-1878 | 寛政6年-明治11年 | |

| 三代 | 原田半四郎 | 1822-1896 | 文政5年-明治29年 | |

| 津屋崎人形工房(現筑前津屋崎人形巧房) | ||||

| 四代 | 原田長助 | 1857-1930 | 安政4年-昭和5年 | 原田半四郎の子 |

| 五代 | 原田徳十 | 1888-1963 | 明治31年-昭和38年 | |

| 六代 | 原田活男 | 1924- | 大正13年- | |

| 原田智夫 | 原田活男の兄弟 | |||

| 七代 | 原田誠 | |||

| 八代 | 原田翔平 | |||

| 原田半蔵家(原田半蔵人形店) | ||||

| 三代 | 原田半右衛門 | 1849-1911 | 嘉永3年-明治44年 | 原田半四郎の子 |

| 四代 | 原田半四郎 | 1882-1918 | 明治15年-大正7年 | |

| 五代 | 原田半蔵 | 1909- | 明治42年- | |

| 六代 | 原田半宗(彪) | 高齢のため2008年頃閉業 | ||

| 原田三右衛門家 | ||||

| 三代 | 原田半右衛門 | 1849-1911 | 嘉永3年-明治44年 | 原田半四郎の子 |

| 四代 | 原田安兵衞 | 1882-1918 | 明治15年-大正7年 | |

| 五代 | 原田三右衛門 | -1983 | -昭和58年 | |

| 六代 | 原田タカヨ | 1915- | 大正4年- | 三右衛門の妻 |

| 原田人形屋 ※1 | ||||

| 原田清次郎 | 原田半四郎の子 直方転居 | |||

| 十一代 | 原田源右衛門 | 明治35年直方に移住 | ||

| 原田義雄 | ||||

| 十二代 | 原田忠 | 義雄の子 | ||

| 十三代 | 原田隆 | =仏師(原田隆心) | ||

| 原田次郎 | 隆の弟 | |||

| 原田音右衛門家※2 | ||||

| 原田音右衛門 | 1859-1932 | 安政6年-昭和7年 | 原田半四郎の子 | |

| 原田栄造 | 1900-1951 | 明治33年-昭和26年 | ||

| 原田?代志 | 人形制作はせず | |||

※代に関してはそれぞれの家系で微妙に異なることがある 人形師としての代と家系に関しての代が混在している場合もある

※津屋崎人形原田家の4軒の人形工房に関しては原田活男による原田家の人形師歴が詳しい。

※1 明治35年に津屋崎人形師の原田源右衛門が直方に移住して土人形を制作した。清次郎の代で移住したのかもしれない。やがて張り子づくりを始めた。土人形と同じ手法で型に内張りで紙を張り付け、津屋崎人形同様の精細な彩色を行っていた。現在の原田人形屋につながる。現在は木型に外張りで直方だるまを制作している。祇園山笠の人形や仏像なども制作している。

民具研究114(日本民具学会、1997 日本民具学会)によれば、「直方張子(福岡県直方市) 原田義雄・忠父子で製作。義雄は仏師で、博多どんたくの人形師。昭和20年の創始」とある。これは張り子の虎について書かれたものだが張り子の創始自体はもう少し古いと考えたほうがいいのではないだろうか?現在の制作者の話には原田義雄は出てこないが原田活男メモには記録がある。博多どんたくの人形師としても活動したが、仏師として制作活動をおこなったからかもしれない。斎藤(1962)には直方張り子の作者として原田義雄の名がみられる。

※2 原田音右衛門

高橋(1940)の全国郷土玩具目録、津屋崎人形製作者に原田音右衛門外(ほか)の記載がある。

俵有作(1978)には「明治期から大正期にかけて原田音右衛門、原田安太郎、原田徳十など数人の作者があったが・・・」との記載がある。

武井(1930)にも同じ3名の氏名記載がある。原田安兵衛は原田三右衛門につながる。原田徳十は現在の筑前津屋崎人形巧房につながる

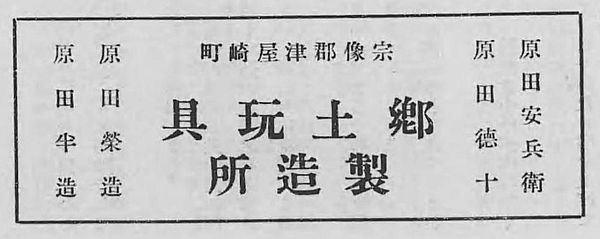

田中(1936)には「郷土玩具製造所として原田安兵衛、原田徳十、原田栄造、原田半造(蔵)」の名がある。原田栄造の子は人形制作をしていなかったようなので栄造の代で人形制作は終わったと思われる。

|

宗像の旅 (田中幸夫、1936 秀巧社)より 国立国会図書館デジタルコレクション |

以上「津屋崎人形共通項」

津屋崎人形 原田半蔵人形店

種類:土人形

制作地:福岡県福津市津屋崎

現制作者:原田彪(6代目) 2018年頃まで制作、高齢のため現在は閉業

人形作りの家に生まれた原田半兵衛を初代に「半」文字を襲名し、制作を続けた。本家筋の三代目原田半右衛門、その子四代目原田半四郎、五代目原田半蔵、六代目原田彪(半宗)と人形作りを続けた。原田彪は教師を務める傍ら半蔵を手伝った。退職後制作を続けたが高齢により2018年頃に制作を休業し閉業した。

招き猫は8種類ほどあるという。中でも福助が左手に招き猫を乗せた作品はおもしろい。座布団と一体化した招き猫も全国的には少ない。もうつくってはいないというが怖い感じの型もあるという。これは津屋崎人形巧房で制作している細身の招き猫か?詳細は不明である。招き猫ではないが寝そべった猫もあるという。

座布団座りは原田半蔵さんの起こした型だそうだ。

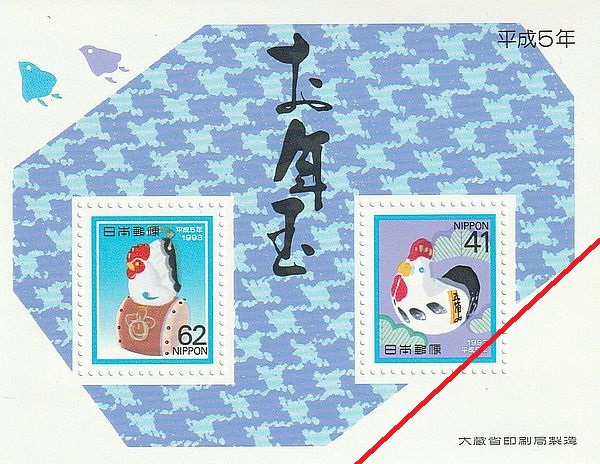

平成5年(1993)の年賀切手に「太鼓乗り鶏」が採用された。

| 座布団座り招き猫 | |

|

|

| 頬に紅 | 左手挙げ |

|

|

| 赤い大きなリボン | 尻尾の彩色なし |

|

原田半蔵人形店の招き猫

|

|

平成5年(1993)の年賀切手 左が原田半蔵さんの太鼓乗り鶏 (左) |

| 平成5年(1993)の年賀切手 |

原田半蔵人形店の土人形の種類はひじょうに多い。招き猫だけでもかなりある。年賀切手になった太鼓乗り鶏もそうだが土鈴になっているものも多い。下の画像は所有する一部だがすべて土鈴になっている。

もちろん土鈴だけではなく一般の土人形も制作をしている。

| 原田半蔵人形店の作品 | |

|

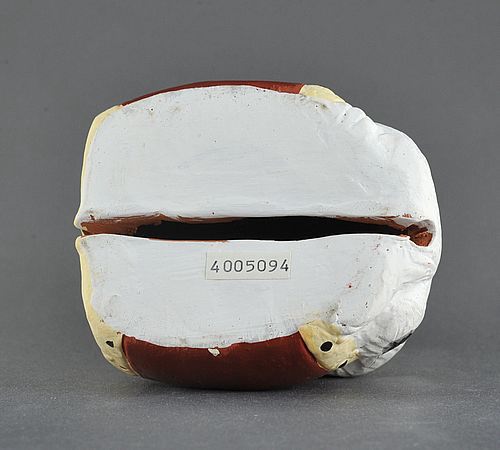

太鼓乗り狆 太鼓乗り鶏と同様な構図 ただし太鼓を抱えている 高さ92mm×横87mm×奥行77mm |

|

特に銘はないが原田半蔵作と思われる ※ナンバーシールは 旧所蔵者の登録シール |

|

伏見人形などでもよく見られる飾り馬 高さ73mm×横45mm×奥行106mm (馬の正面から見て) |

|

原田半蔵の銘が入る |

|

ちょっととぼけた顔の虎 高さ88mm×横58mm×奥行68mm |

|

原田半蔵のシールが付く |

訪問したときに店舗なども撮影したはずであるが、フィルムカメラが主流であった時代なので画像が見つからない。「人形」に「”」の看板は当時もあったはずだ。

いつでも購入できると先延ばししていたのが悔やまれる。

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

福の素21・22合併号(日本招猫倶楽部会報、1999)

日本郷土玩具 西の部(武井武雄、1930 地平社書房)

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版)郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド4(畑野栄三、1993 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫博覧会(荒川千尋・板東寛二、2001 白石書店)