六原張り子

種類:紙張り子

制作地:岩手県肝沢郡金ヶ崎町六原東町50

現制作者:澤藤範次郎(さわはん工房) 廃業?確認中

澤藤竜輔(初代)・・・澤藤範次郎(二代目 (1944− ))・・・澤藤詩子+小笠原禎(三代目?)

| 初代 | 澤藤竜輔 | ||

| 二代 | 澤藤範次郎 | 1944− | 昭和19年− |

| 三代 | 澤藤詩子・小笠原禎 |

初代(明治44年生 現制作者の父)により1960年(昭和30年)ころ創案され制作が始められた。昭和48年頃より金ケ崎で本格的な制作が始まった。初期には 地元の伝統芸能「鬼剣舞」の面などが中心であったがその後、多種の張り子人形が制作されるようになる。二代目範次郎は初代の父親の元で張り子制作を始める。1980年招き猫の制作を始める。

岩手県には花巻人形がある。近県には堤人形もある。これらとデザインが重ならないようなオリジナル作品に務めているそうである。

猫以外の作品にも「耳くらべ」や各種干支ものなどアイデアがおもしろい張り子が多い。

現在は下北沢でデザイナーとして活動していた二代目澤藤範次郎の娘の澤藤詩子が夫婦で岩手に移住し、本来のバッグやアクセサリーの製作をおこないながら、張り子の制作もおこなっている。現在は澤藤詩子+小笠原禎のユニット「コシェルドゥ」で制作をおこなっているようである。「こしぇる」は東北方面でよく使われる「こしらえる(作る)」こと。ドゥはフランス語の2を意味する。

六原張り子では粘土型製作から石膏型を制作し、そこに地元の成島和紙を裏張りし、型抜き後貼り合わせて彩色して完成する。六原張り子では基本的には胡粉の下地を塗らずに彩色される。

※裏張り:張り子は一般に型の表面に和紙を重ね張りしていく。裏張りは土人形で型に粘土を押し込むのと同じように、

型の凹面に和紙を貼り重ねて成形する作成方法。

ねこ新聞(2021)によれば2020年末で廃業したとのこと。しかし事情が許せば注文に応じて少数制作しているようだ。詳細は不明。なお、現在はHPは終了しており、2020年から下記のブログで近況を伝えている。

招き猫をコレクションし始めた1993年に工房を一度だけ訪問したことがある。当日はゴ−ルデンウィークにもかかわらず、季節はずれの雪を踏みしめての訪問だった。ジョジョ猫はその際に購入したもの。招き猫は在庫がなかったようで両手招きは東急の郷土玩具展で購入した。

|

2010年中野ひな市にて 毎年ひな市では陣屋記念会館のこの会場で いろいろな制作者の展示販売がおこなわれている。 この年は六原張り子であった。 作品を補充しているのはいっしょに 張り子制作もしている 範次郎さんの奥様素子さん ※ハチワレのお座り猫はここで購入したものと思われる |

|

さわはん工房の澤藤夫妻 |

| 両手招き | |

|

|

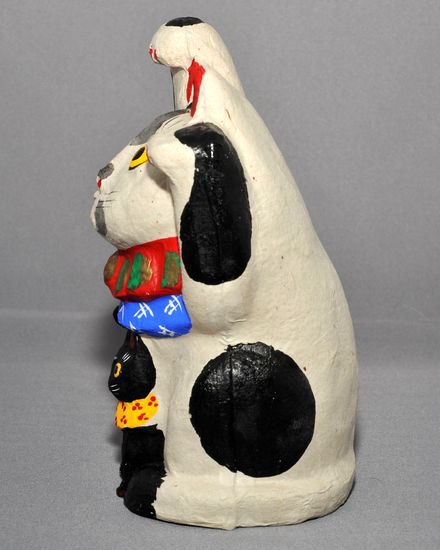

| 両手招き、仔猫は右手挙げ | 黒の斑が入る |

|

|

| 右手の方が高い | 尻尾は不明確 |

|

|

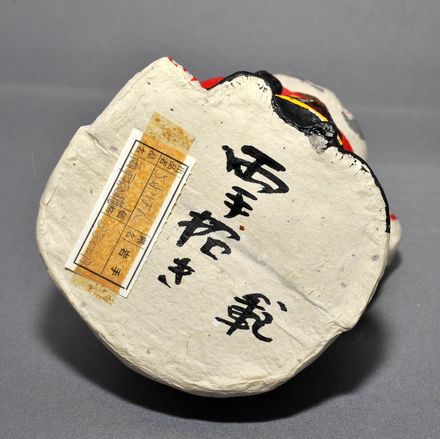

| 高さ191mm×横110mm×奥行106mm 作品には「範」の文字と作品の題名が入る。 シールは東急で開催されていた頃の出品票。 六原の招き猫は基本は両手挙げになっている。 小さな黒い招き猫を抱いているが猫の代わりに鞠などいろいろなパターンがある。 大阪に出品したときに「右手は・・・左手は・・・」とのことで両手挙げになったようだ ということは初期には右手挙げや左手挙げもあったのか? |

|

|

|

| 旧 | 新 |

| 新しいタイプを見たときに違和感があった。 旧作と見比べると旧作は花巻人形などによく見られる口や鼻の周辺が汚れているかまど猫になっていた。 面相も新しい作品とはかなり異なっている。 ただし、ネット上で調べてみると最近の作品でもかまど猫のタイプの方が圧倒的に多い。 はたして年代による違いなのかは不明である。 |

|

| 両手招き(面) | |

|

|

| 左手の方が高い | この猫面も右手が高いものと左手が高いものがあるようだ |

| 高さ130mm×横115mm×奥行き(厚み)30mm |

|

| お座り猫 | |

|

|

| 黒のハチワレ | 首玉は青に白の水玉 |

|

|

| 金色の鈴がつく | 銘が入る |

|

|

| 高さ180mm×横98mm×奥行100mm 購入時期や場所の記録がない。 我が家のメロ君に似た容姿で購入したものか? 背中に銘が入っている。 お座り猫にはいろいろな毛柄がある。 ※2010年中野ひな市で購入と思われる |

|

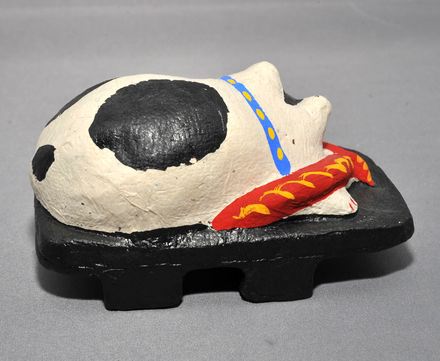

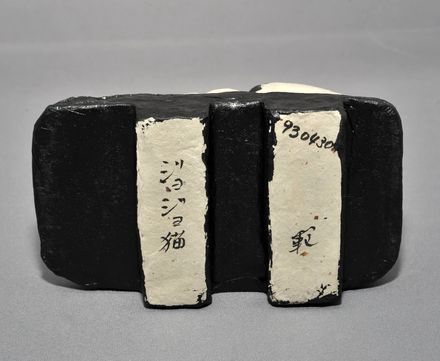

| ジョジョ猫 | |

|

|

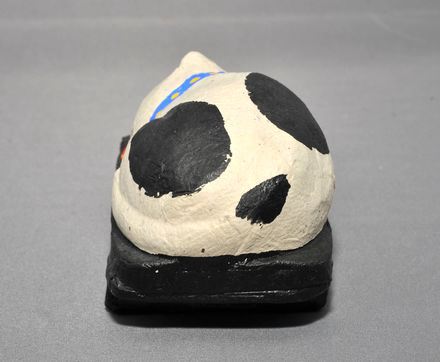

| 白に黒の斑点 | 赤い鼻緒は女の子用 |

|

|

| 尻尾は長い | 青に黄色の水玉の首玉 |

|

|

| 裏の日付は訪問日 | |

| 高さ mm×横 mm×奥行 mm ジョジョ猫 じょじょとは童謡「春よ来い」(相馬御風 1923)の歌詞で 「赤い鼻緒のじょじょ履いて・・・」と出てくるじょじょと同じものである。 草履の幼児語だそうだ。 脱いだあとの暖かいじょじょの上で寝ているのか、それとも木下藤吉郎のように草履をあたためているのか。 ※これは昔から飼い主のじょじょのの上に猫が寝る家は家内平穏との言い伝えによるものだとか |

|

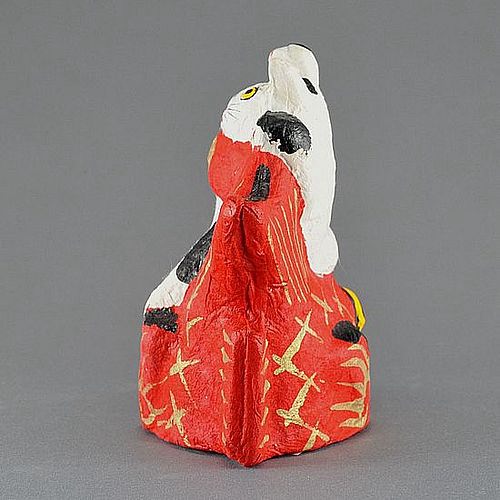

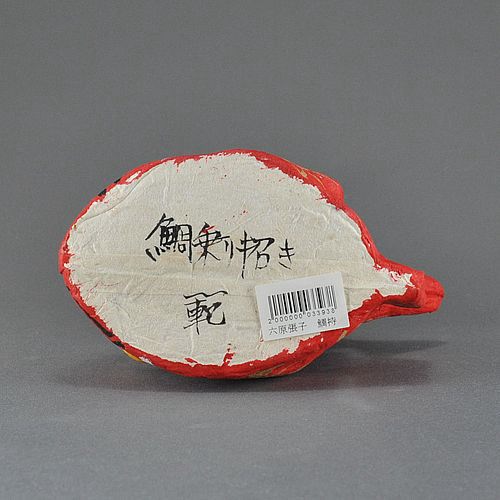

| 鯛乗り招き | |

|

|

| 鯛に座り右手で招く | 左手で鯛の尻尾をつかむ |

|

|

| 赤い首玉に金の鈴 | 白に黒の斑猫 |

|

高さ130mm×横135mm×奥行74mm 鯛乗りに関しては別のタイプもある |

| 扇で招き | |

|

|

| 波間に月の前垂れ | 左手でも小さく招く |

|

|

| 右手に扇を持ち大きく招く | 尻尾はない |

|

高さ95mm×横68mm×奥行53mm 底に土板が使われているようで 他の張り子に比べると見かけ以上に重さがある |

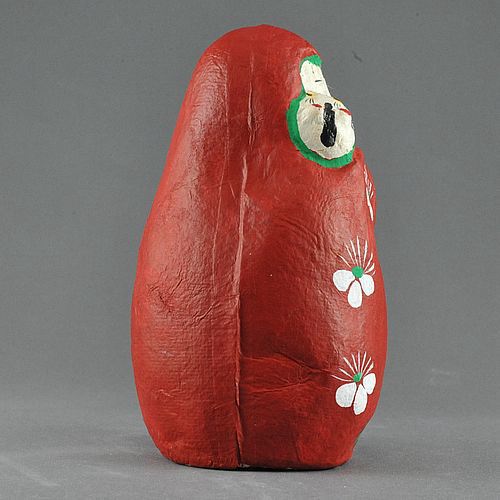

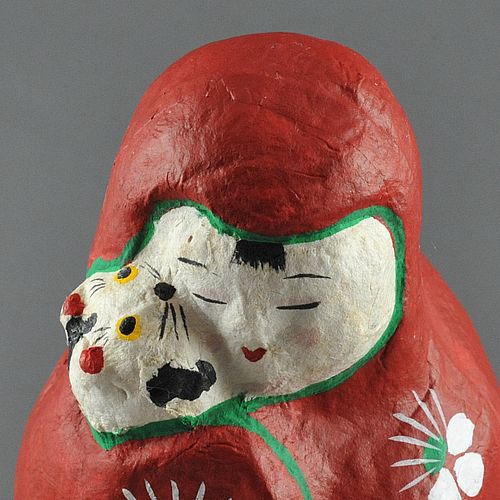

六原張り子には猫が脇役の張り子もある。この猫抱きダルマもその一つで猫を抱える仕草と姫だるまの表情から優しさが伝わってくる。

種類は結構あるようだがなかなか巡り会わない。

| 猫抱きダルマ | |

|

|

| 緋色の法衣は緑の縁取り | 法衣には白い梅柄 |

|

|

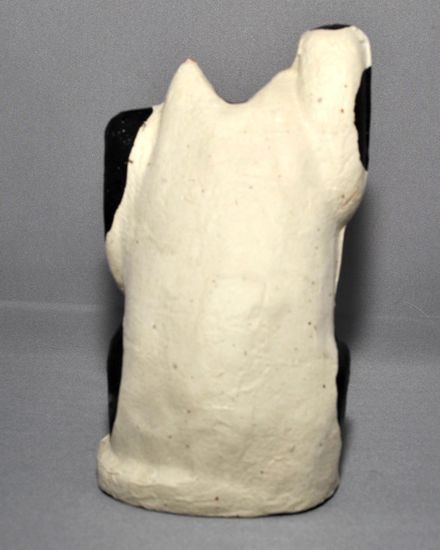

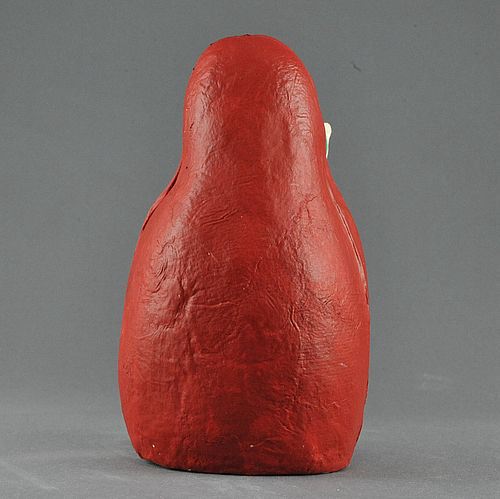

| 右手で猫を抱える | 裏面には彩色がない |

|

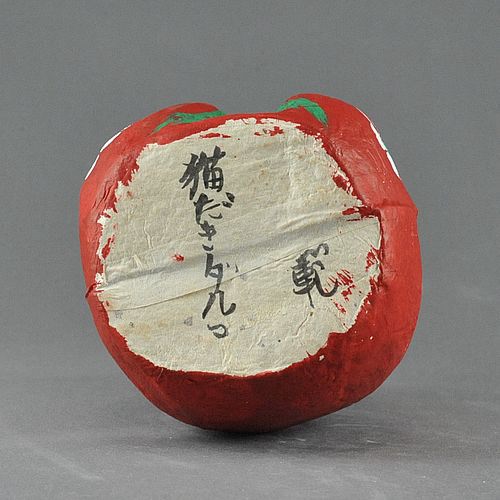

姫だるまが猫を抱いている ダルマの顔が優しいので猫抱き娘といった雰囲気がある 緋色の法衣から猫が顔を出している 法衣には梅柄が描かれる 高さ137mm×横80mm×奥行81mm |

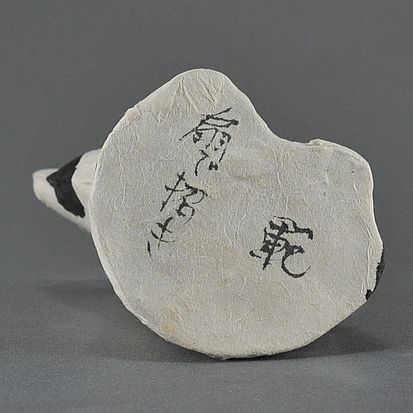

| 範の銘 | |

|

|

| 黒の斑猫が顔を出す | 達磨の表情はひじょうに穏やか |

工房は胆沢(いさわ)郡金ケ崎町六原にあったが、その後北上市諏訪町にギャラリー「おにのいぬ間」を開設した。残念ながら現在はない。張り子の裏の覚え書きによれば、訪問したのは上で書いたように季節外れの雪が降った1993年4月30日であった。雪の中をスニーカーで歩いて行ったのでびしょ濡れになった記憶がある。ストリートビューで振り返ってみると30年以上前の訪問なので自宅兼工房はかなり変わってしまっているようだが、鳥居を越えていった記憶は間違っていなかった。とにかく寒くて雪景色だったのであまり周囲のことは覚えていない。

最近の画像を見ると自宅は新しくなっているようだが、家の前に小屋のような工房がある。おそらく店舗として使っていたのだろう。当時もこのようなところで展示していたような気がする。

| さわはん工房今昔 | |

|

一度も行くことなく閉じてしまった直営店 北上市にあった「おにのいぬ間」 2011年 「さわはん工房 鬼のいぬ間」  |

|

「さわはん工房」健在 2023年 |

|

工房の表示も健在 2023年と2011年 |

|

とりあえず案内もある 2023年と2011年 |

岩手の六原張り子『さわはん工房』 テキスタイルツリー

父の張り子技術を継ぐ『コシェルドゥ』 テキスタイルツリー

コシェルドゥの起き上がり人形 H.P.FRANCEショップルーム(2025年干支)

「このごろ草紙」 さわはんブログ さわはん工房のホームページは終了

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫博覧会(荒川千尋・板東寛二、2001 白石書店)

福の素(日本招猫倶楽部会報1997 no.13、2001 no.30)

ねこ新聞((有)猫新聞社 2021年11月号−12月号 no.261−262)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()