乙川人形(おっかわにんぎょう)

種類:土人形

制作地:愛知県半田市乙川稗田町

現制作者:杉浦實

※乙川は行政上は「おつかわ」のようだが、地元では「おっかわ」が一般的に使用されている。したがってここでも「おっかわにんぎょう」を使用する。

| 初代 | 杉浦伊左衛門 | ||

| 二代目 | 杉浦佐代八 | ||

| 三代目 | 杉浦茂十郎 | ||

| 四代目 | 杉浦佐市郎 | ||

| 五代目 | 杉浦定吉 | 1905− | 明治38年− |

| 秀(定吉の妻) | 1910− | 明治43年− | |

| 六代目 | 杉浦實 | ||

| 杉浦?(實の妻) | |||

| 杉浦啓仁 |

|

6代目杉浦實さん 左は初瀬出雲人形の水野さん 2003年中野ひな市 |

三州瓦の産地として全国的に知られる三河地方では乙川人形の制作地周辺でも瓦業者の店舗が多く見受けられる。

乙川人形は三河地方の土人形の中でも歴史のある人形である。乙川人形は飛脚を生業としていた初代杉浦伊左衛門が創業した。伊左衛門は京都に出入りするうち伏見人形に興味を持ち人形を持ち帰って模倣しながら自ら制作し、やがて伏見を元とする原型を起こし土人形制作者に転業した。杉浦家では代々職人を雇い入れずに家内工業として生産を続けてきた。戦前に使用されていた型は二代目佐代八が制作したものが多かったようである。人形は置物用と貯金玉用があった。戦前は国策として貯金が推し進められたこともあり、貯金玉の生産もさかんで郵便局などからも多く購入があった。サイズも大中小といろいろあり置物用は大型のものでは2尺位のものもあった。福助と招き猫は特に種類が多く大小10種類以上になったという。

販路は東京、浦賀、伊豆、遠州、浜松などとあるので関東・東海の太平洋地帯から直接注文が多かったようだが、その後問屋経由で全国に送られるようになった。すでに戦前には海外にも輸出されていたようである。

乙川人形は向山(乙川稗田町の北東に隣接する)で採掘した粘土を使い、型抜きで制作された。

戦後、1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で型が水に浸かり使用できなくなったので、しばらくは輸出用の猫を石膏型を使い流し込みで制作していた。この時期に乙川人形は廃絶したしたと思われ戦後の文献では乙川人形は廃絶と扱われているものも多い。その後、1981年(昭和56年)ころから土人形づくりを再開した。現在も流し込みと型押しの両方で人形制作が続けられているようだが流し込みが主流となっている。最近になっても時代に即した新しい型も生まれている。

常滑型の招き猫は乙川が元といわれており、戦前から現在の招き猫に近いものが制作されていた。

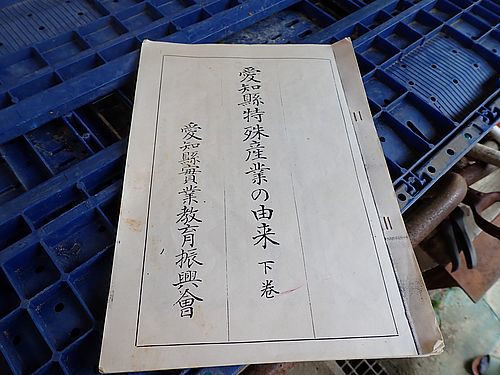

なお、戦前の乙川人形に関して「愛知県特殊産業の由来下巻」は国立国会図書館のデジタルコレクションで閲覧することができる。

| 乙川人形の招き猫 | |

|

|

| 大小3種類の招き猫 | |

|

|

| 面相は常滑タイプの招き猫に近い | 左手挙げ |

|

|

| 首玉は後ろまで模様が入っている | 尻尾は彩色されていない |

|

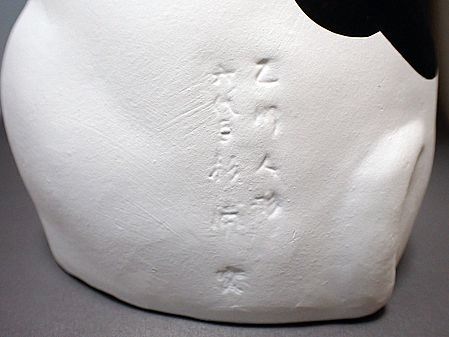

流し込み乗って成形された大型の招き猫 白に黒の斑 赤い首玉には黒で模様が描かれ、鈴はない 尻尾はあるが彩色はされていない ヒゲの1本が大きく上にのびるのが特徴 背面に「乙川人形 六代目杉浦實」の銘が入る 高さ258mm×横169mm×奥行165mm |

|

陰影でで 「乙川人形 六代目杉浦實」の銘 |

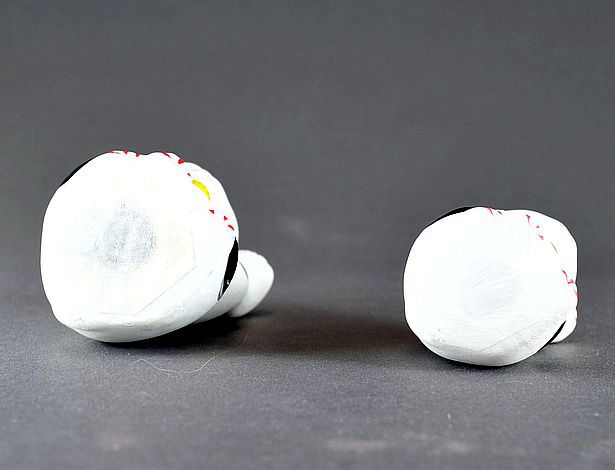

| 小型の招き猫 | |

|

流し込みによって成形された 小型招き猫 黒い斑の位置はどちらも同じ 大型と同じくヒゲの1本は 上に大きく伸びる 左 高さ88mm×横53mm×奥行52mm 右 高さ67mm×横38mm×奥行43mm |

|

いずれも左手挙げ |

|

尻尾に彩色なし 大きい方は首玉の結び目なし |

|

大きい方の斑には縁取りあり 首玉に模様は入る |

|

底は紙で塞がれている |

| 型押しの招き猫 |

|

|

|

| 赤い首玉に黄色の鈴をつける | 左手挙げ |

|

|

| ごく標準的な彩色の招き猫 | 尻尾に彩色はない |

|

二枚型の型押し招き猫を入手した 流し込みの招き猫よりわずかに小さい 彩色は変わらない 座布団付き 高さ80mm×横50mm×奥行47mm |

| 裏に乙川人形の文字が入る | |

|

|

| 左から型押し招き猫(中) 流し込み招き猫(中) 流し込み招き猫(小) | |

| 古作鞠抱き猫の貯金玉 | |

|

|

| 黄色と赤の柄の鞠を抱く | 左手はやや招き気味 |

|

|

| 貯金玉のためか丸いフォルム | 硬貨を入れる穴が開く |

|

流し込みではなく 型抜きで制作されていた時代の鞠抱き猫 大きさは不明であるが 高さは150mmを超えないと思われる 目は黄色に黒い瞳で 現在のものとは描き方が異なる 耳の後ろには彩色はなく、中は赤く塗られている 赤い首玉は後ろに結び目があったと思われる 剥離が進んでいるが 頭の全面と両手足、背中に黒い斑 尻尾も黒の彩色がある はっきりと招いてはいないが左手はやや招き気味 底には硬貨取り出し用の穴はない 名古屋のNさんの旧所蔵品 |

| 底に穴はない |

| 乙川人形屋 | |

|

|

| 半田市乙川にある乙川人形屋 | |

|

|

| 常滑タイプの招き猫が並ぶ | 他の生産者との見分けは難しそうだ |

|

|

| 乙川の招き猫 | 高砂など古くからの人形もある |

|

|

| 各種の乙川人形 | 半田まつりの山車 |

|

|

| ごんぎつねの作者新美南吉のふるさと 左は「ごんぎつね」 | 左は「手袋を買いに」、右は? |

|

|

| 人形店工房の外 | 使われた寝牛の石膏型を乾燥している |

|

|

| 寝牛の石膏型 | 型抜きされて乾燥中の寝牛 |

|

|

| 資料が出てきた | 焙烙も作っている |

|

残念ながら伊勢湾台風による浸水で 型はほぼ全滅してしまい、 新たに石膏型を作り人形作りを再開した 新しい題材も生まれている 杉浦家二代目の制作者がわからなかったのでうかがうと 資料を出してきてくれた |

| 割れた招き猫があった | |

|

|

| 「愛知県特殊産業の由来下巻」国立国会図書館のデジタルコレクションより 戦前から現在とほぼ同型の招き猫がさかんに制作されていたことがわかる |

|

| ストリートビューで見る乙川人形の日常 | |

|

型を棚の上で乾燥している |

|

型抜きされた人形を乾燥する いちばん手前の箱は招き猫? |

「技を引き継ぐ乙川人形」 動画で尋ねる知多半島(WEB動画制作所) リンク切れ

乙川人形(半田市)・「知多半島の四季」より![]() (5分30秒) 株式会社映像設計SymApps

(5分30秒) 株式会社映像設計SymApps

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版)郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド2(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫博覧会(荒川千尋・板東寛二、2001 白石書店)

愛知県特殊産業の由来下巻(愛知県実業教育振興会、1942 愛知県実業教育振興会)

三河土人形(古谷哲之輔、1973 日本雪だるまの会)

全国郷土人形図鑑(足立孔、1982 光芸出版)

土の鈴(石井邦子、1994 婦女界出版社)

半田山車祭り(半田市山車祭り実行委員会、? 半田市)

別冊太陽 新美南吉(平凡社、2013 平凡社)