![]()

大阪練人形

種類:練り物

制作地:大阪府

現制作者:廃絶

大阪練人形は関東ではほとんど見かけることがない。以前関西の大きな骨董市に行くと必ず何点か出品されていた。やはり地元では比較的ポピュラーな存在のようだ。ただなかなかいい値段が付いているのでおいそれとは手が出ない。

大阪練人形に関しては日本郷土人形研究会の郷土人形図譜第8号大阪練人形(1997 日本郷土人形研究会)が詳しい。詳しいと言うより唯一のまとまった資料かもしれない。この研究会が調査するまではほとんど正体不明の郷土人形といった様相であった。しかし丹念な調査にもかかわらず制作者は特定できていない。大正時代に廃絶したようである。もう一つ「上方の愉快なお人形」(2002 池田萬吉 池田章子 宮野正喜 談交社)でもまとめて見ることができる。これはおそらく「さがの人形の家」の所蔵品なのであろう。以前さが人形の家を訪問したとき舞台裏を見せていただいたが、その際台の上に大阪練り物の人形がまとめておいてあり、ピンク色の彩色の入った招き猫が印象的であった。

以下、郷土人形図譜第8号大阪練人形(1997 日本郷土人形研究会)から拾い読みすると、

江戸の末期から制作され始め大正年間には廃絶したと思われる。

大阪市内の大阪城の南にある材木町から空堀橋付近で制作されていたと思われる。

制作者の譜系は不明。

型は見つかっていない。

「人形(でこ)くばり」に使われていたかもしれない。

下の画像は招き猫のコレクションをされているNさんからいただいた画像である。

①の横座り招き猫はご本人も但し書きに書いてあるように、浅草の練り物可能性もあるとのことでした。たしかに大阪練り物としてはあまりに端正な顔つきで泥臭さがない。大阪練り物ではないような気が私もします。

前垂れ部分は明治期の特徴であるオレンジ色に彩色されている。

| 「上方の愉快なお人形」から | |

|

「上方の愉快なお人形」に見る猫の人形 今回紹介している以外に かなり大型のものも見られる なお、掲載許可を取っていないので このレベルの紹介にとどめる |

|

|

| ①招き猫(明治期) サイズ 右から高さ10㎝、7.5㎝、7㎝ ※但し、左の招き猫は浅草練物(江戸練物)の 可能性もあります。 |

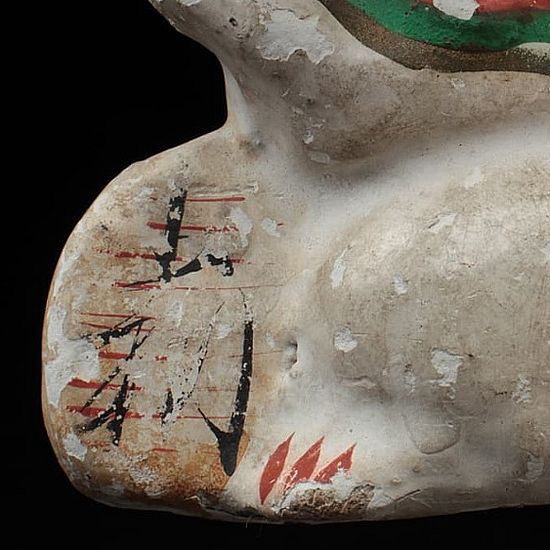

背面 |

名古屋のNさんから提供された画像に加えて、ネットオークションに出品された画像を編集して増補した。青バックの猫はすべてNさんの旧所蔵品である。

|

|

| 鼻が大きい | 左手挙げ |

|

|

| 鈴は彩色されていない | 尻尾は部分的に彩色されている |

|

首玉や前垂れというより 一枚の朱の布をまとったような 不思議なデザイン 左手後ろの部分には布?に沿って縁取りがある 右に鈴と思われる膨らみがある 耳の裏や尻尾には大阪練り物によく見られる 金あるいは茶に見える彩色がされている 高さ7.5cm |

| 底面に串を刺した穴 |

次は少し薄れているが大正期に使われたピンク色の彩色が残る招き猫。背面の大胆なピンクの模様は何であろうか。尻尾でもないし謎である。

|

|

| ②招き猫(大正期) サイズ 右(子抱き招き猫)高さ12.5㎝ 、左高さ12.5㎝ |

背面 |

|

||||||||

|

||||||||

招き猫以外にもいろいろと作られている。人形(でこ)くばりに使われた「猫に小判」は有名。寝猫はこれだけ見たら大阪練り物と気がつかないだろう。

|

|

| ③ その他の猫 右 猫に小判(明治期) 高さ6㎝ 左 小判くわえ猫(明治期) 高さ8.5㎝ 中 寝猫(明治期) 高さ3㎝ |

背面 |

別バージョンの小判猫もある。小判を咥えた猫は金沢張り子にも見られたが、立ち姿で小判を咥える猫は珍しい型ではないか。

| 小判くわえ猫 | |

|

|

| 首玉と前垂れが一体化している | 特徴的な巻き尾 |

|

|

| 小判には「小判」の文字 | 耳の後ろや尾の彩色は独特 |

|

犬のようにも見える小判くわえ猫 耳の形から猫であろう 他の猫と形態は違っても首玉と前垂れが一体化した作りは同じ 耳の後ろや尾は黒と金(茶?)の斑になっている 色落ちではないと思われる |

| 底面には串を刺した穴 | |

| 小判抱き猫1 | |

|

小判の切り餅を押さえる猫 茣蓙目があるので小判の束? このタイプは関西や四国の人形(デコ)配りの地域に見られ おそらく大阪の練り物が伝わったのであろう 犬のような顔つきでひげは描かれていない |

| 左前足で切り餅を押さえる | |

|

|

| 首玉と前垂れが一体化 | 尻尾はあるようなないような |

|

|

| 底面に串を刺した穴 | 参考画像 大崎文仙堂の猫に小判 |

| 小判抱き猫2 | |

|

|

| あまり見かけないタイプの小判抱き | 尻尾はあるが彩色されていない |

|

|

| 左前足は招いているようにも見える | 小判の背面も彩色されている |

|

|

| 赤い豪華な前垂れには緑と金の縁取り | 別彩色はされていないが鈴が付く |

|

小判抱きの猫にはもう一つタイプがある 小判を縦に抱えた猫で鞠抱きに形が似ている 左手は小判から離れているので招き猫のようにも見える 高さ7.4cm |

| 小判には「小判」の文字と茣蓙目の筋 |

たまに見かけても価格が高いためなかなか入手できない。わが家で唯一の猫は招き猫ではなく、「親子猫」。犬と見分けが付きにくい。

所蔵品ともう一体の画像で補完し合い、ほぼ親子猫の様子が確認できると思う。

| 所有している個体 | |

|---|---|

|

|

| 親子猫(明治期) | 子猫は親と一体化しているが前垂れや爪で存在感を示す |

|

|

| 背面は退色しているが、②の招き猫と同じような模様が尻尾のあたりにある | |

|

|

| 底部は破損があるが彩色の際に串を刺した穴がある | 親猫には前垂れに鈴、仔猫にも前垂れがある |

| サイズ 高さ mm×横 mm×奥行 mm | |

| 同じ親子猫の別個体 | |

|

|

| 親猫の背に仔猫が乗る | 色数はきわめて少ない |

|

|

| 背面の彩色は薄れてしまっている | |

|

|

| 完品の底の様子 | |

| 参考資料 犬 | |

|

|

| 親子共に縁起物の植物が描かれる | 元々ペアであったのかは不明 |

|

大阪練り物は猫以上に犬の作品が多い 犬は耳が垂れている |

| 背面の描写はシンプル | |

|

|

| 前垂れに鈴?が付く 背中は南天か? | 仔犬は首輪として紐が巻かれている |

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

郷土人形図譜第8号大阪練人形(1997 日本郷土人形研究会)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

上方の愉快なお人形(池田萬吉 池田章子 宮野正喜 2002 談交社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()