新潟土人形

種類:土人形

制作地:新潟県新潟市

現制作者:槇野? 廃絶

かつて新潟県では佐渡も含め多くの地域で土人形が制作されていた。しかしそれらも戦前でほとんどが廃絶してしまった。県内で最後まで残った山口土人形(水原人形)と大浜(村上)人形も現在はどうなっているのだろうか?

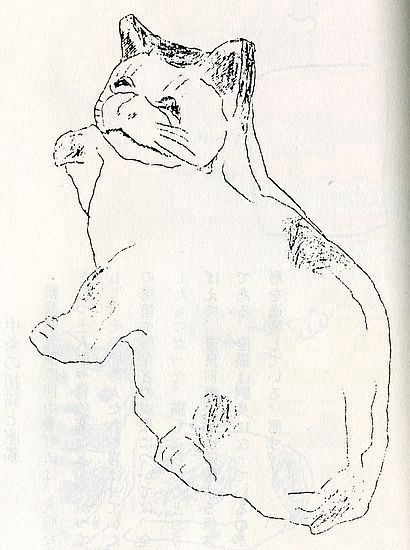

この「新潟土人形」は正式な名称出あるのかもはっきりしない。荒川・板東(1999)から引用したこの画像の招き猫は制作地は新潟県新潟市とあるだけで制作者も不明である。武井(1930)には新潟の土人形が紹介されている。紹介されている土人形がこの招き猫と同じ土人形かは不明である。そこには「松原や三条の系をひくものであろうが、発祥は比較的新しく現作者によって今町と伯仲の間か或いはそれ以後になされたものと思惟される」とある。今町人形は三条人形と類型の土人形で三条人形は大正期には鉄道開通により制作地が分断され廃絶している。今町人形の同じ頃廃絶したと思われる。

日本の土人形(俵有作、1978)の中で牧野玩太郎は「すでに廃絶し作者すら不明のものに、乙次(おとじ)、横堀、新発田、柏崎などがあり、名前は残っていてもほとんど製品もない。新潟のものは終焉が遅かったにしては、残された記録は極めて少ない。」と記している。

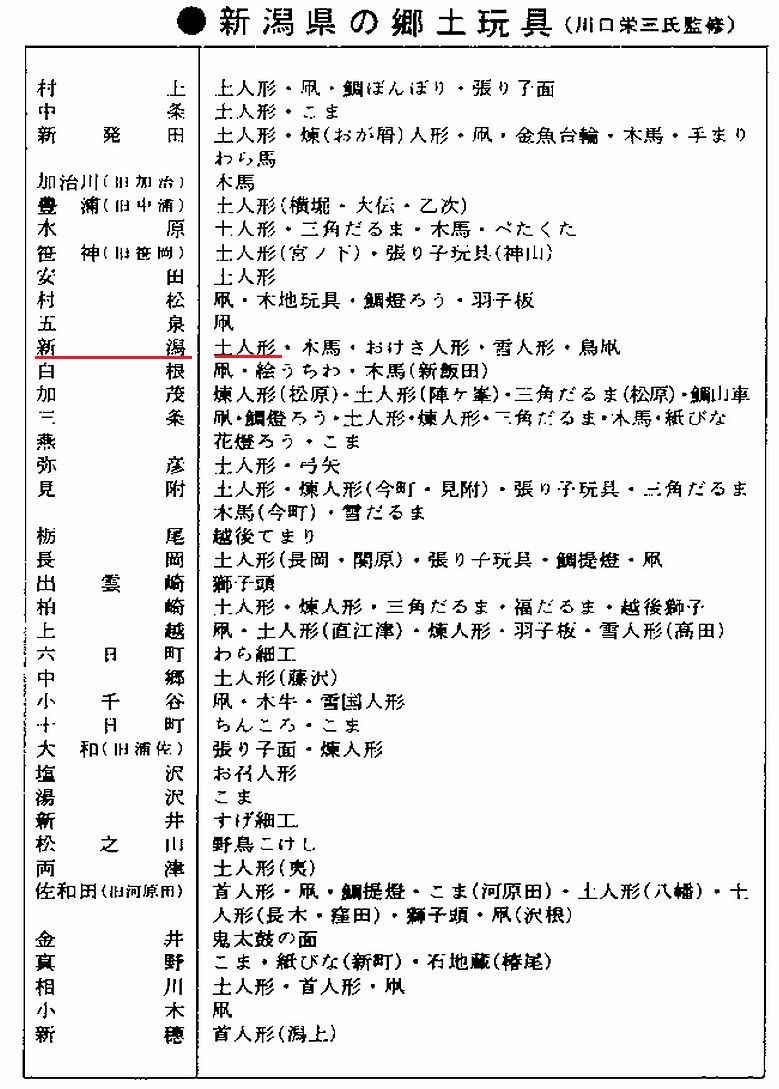

また、「市報 とおかまちお知らせ版」に十日町博物館で開催された「日本の郷土玩具展」のお知らせが掲載されている。1981年ころに開催された展示である。川口栄三監修で新潟県の郷土玩具の一覧表が載っている。たしかに新潟土人形と呼ばれる土人形は存在したようだ。ただ地元ではそのような呼び名だったのかは分からない。

|

| 市報 とおかまち お知らせ版第72号より (昭和56年10月25日号) |

そのほかに、「新潟土人形:県下三条、松原の系を引くもので販売もわずかである 松原人形:名のみ残る 現在の山口、今町、新潟辺の前期を行ったもので全盛時代がうかがわれる」富田一二(1931)という記述もある。

また鈴木(1984覆刻)は新潟土人形の新潟えじこの解説の中で「新潟市の槇野某が焼いていた新潟土人形の中の一つである。天神、子守、鳩笛などの傑作を残した作者のものだけに、このえじこの成果も素晴らしい」と記している。この記事から制作者が「槇野」姓であったことがわかる。

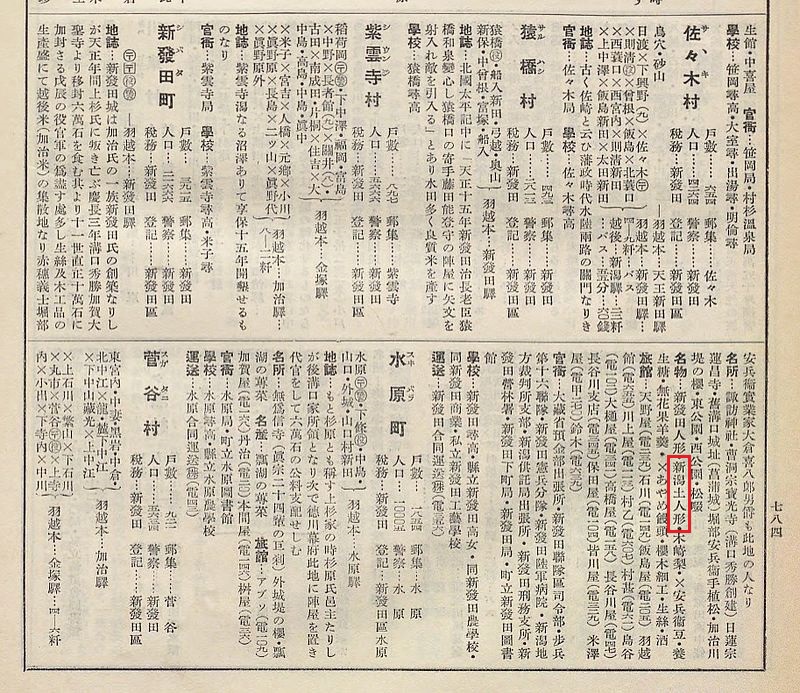

なお、大日本市町村案内(1936)には北蒲原郡新発田町の名物として新発田人形と共に新潟土人形が掲載されている。北蒲原郡新発田町は昭和22年に新発田市となっている。この案内に書かれている新潟土人形が新発田町で制作されていたのかは不明である。

|

| 大類哲夫 著『大日本市町村案内』,人事興信所出版部,大日本市町村協會 ,1936.11 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11581554 (参照 2025-02-24) |

このように新潟土人形に関しては不明な点が多い。多いというよりほとんど不明である。今後何か判明したら加筆していく予定である。

| 新潟土人形 | |

|

彩色は赤と黒のみ 高さ10cmとある |

| 荒川・板東(1999)より |

| 上と同彩色の招き猫 | |

|

|

| いろいろなサイズがある | シンプルな作りですべて左手挙げ |

|

「痴娯の家」展示品 いろいろなサイズがあることがわかる 手前左の招き猫も同じ型から制作されていると思われるが 彩色がかなり異なる 目や斑、耳などの彩色が丁寧で鼻も黒く塗られている 制作年代の差それとも作者の代の違いか? |

|

荒川・板東(1999)によれば 「横座り左向きもあったようである」との記載がある 鈴木(1972、1988覆刻)にある左の猫が それではないかと思われる サイズは不明 |

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 東の部(武井武雄、1930 地平社書房)

郷土玩具図説第四巻(鈴木常雄、1984覆刻 村田書店)

郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド1(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

日本の土人形(俵有作、1978 文化出版局)

全国郷土人形図鑑(足立孔、1982 光芸出版)

日本郷土玩具事典(西沢笛畝、1964 岩崎美術社)

市報 とおかまち お知らせ版(昭和56年10月25日号 第72号) 十日町市役所

中部日本の土玩思慕(富田一二、1931 私家版)

大日本市町村案内(大類哲夫、1936 人事振興所出版部大日本市町村協会)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()