増補版

増補版

増補版

増補版

画像追加 (2023年3月2日)

画像・資料追加(2023年11月9日)

古型博多人形(古博多人形)

種類:土人形

制作地:福岡県春日市

現制作者:中ノ子佳美

| 初代 | 中ノ子吉兵衛 | 1797−1856 | 寛政9年−安政3年 |

| 二代目 | 中ノ子吉三郎 | 1838−1911 | 天保9年−明治44年 |

| 三代目 | 中ノ子市兵衛 | 1877−1946 | 明治10年−昭和21年 |

| 四代目 | 中の子勝美 | −2008 | |

| 五代目 | 中ノ子佳美 |

古型博多人形(ふるがたはかたにんぎょう)あるいは古博多人形(こはかたにんぎょう)、文化財としては博多人形祖型(はかたにんぎょうそけい)と呼ばれている。

古型博多人形について調べてみると意外に資料が少ない。全国郷土玩具ガイド4(畑野栄三、1993)によれば博多人形の始まりには3つの流れがあり、1つは正木宗七を祖とする宗七焼き、もう一つは小堀善左衛門正直を祖とする細工物人形。それらの影響を受けながら中ノ子吉兵衛を祖とする土俗玩具人形とある。

初代中ノ子吉兵衛は製陶を生業とする六代目安兵衛の次男にうまれ(1797年)、四代目正木宗七幸弘の影響を受けて筑紫で人形制作を始めた。節句用の人形や風俗人形を盛んにつくった。二代目中ノ子吉三郎は画才や彫刻に秀でて多くの原型を作ったといわれ、多くの名工と呼ばれる作り手を輩出した。また博多人形の組合長も務め、現代の博多人形のもとをつくっていった。その作風は今宿人形や津屋崎人形など九州のみならず山陰地方にも影響を及ぼした。

しかし明治になると新しい創作人形が好まれるようになり博多人形も洗練された人形へと変化していった。明治22年(1889)〜23年の国内勧業博覧会で出品した「博多素焼人形」が「博多人形」と記載され博多人形の命名となった。以後古い土俗的な土人形は衰退を見せた。日本郷土玩具 西の部(武井武雄、1930)にも制作者としての中ノ子の名は見られない。

戦後の昭和26年(1951)四代目中ノ子勝美により写実的で洗練された博多人形と区別するため、家に残る古い土型から起こした人形を古型博多人形と命名して復活・制作し現在にいたっている。

古型博多人形の猫(招き猫以外も含め)は現在確認できるところ7種類あるがすべてが土鈴となっている。猫以外にも多くの土鈴が制作され組み物になっているものもある。これらの土鈴は「人形鈴」と呼んでいるようだ。(栞参照)

調べていくと中ノ子家でも中ノ子吉三郎の三女中ノ子タミ(明治16年(1883)−昭和46年(1971))は家業の再興に努め、お多福、招き猫、恵比寿、大黒などを得意とした。

福岡県指定無形文化財保持者とある。中ノ子タミの作品は洗練された人形で、これは「現代博多人形と」の譜系に繋がるものと思われる。

このように中ノ子家直系の「博多人形」でも「古型博多人形」と「現代博多人形」の二系統が継承されているようである。

| ダルマ抱え | |

|

|

| 男ダルマと女ダルマ抱え | 左手挙げ |

|

|

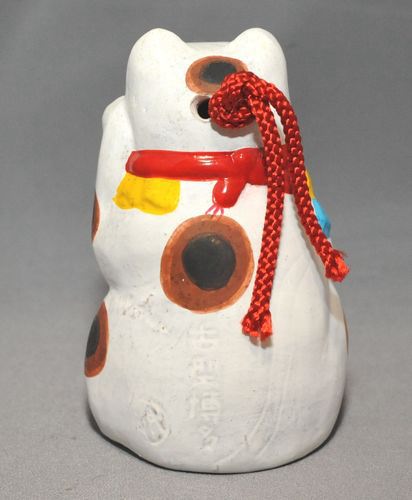

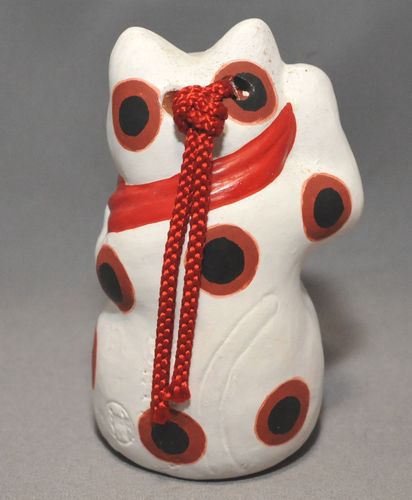

| 二重の前垂れ | 尻尾の彩色なし 背面に刻印 |

|

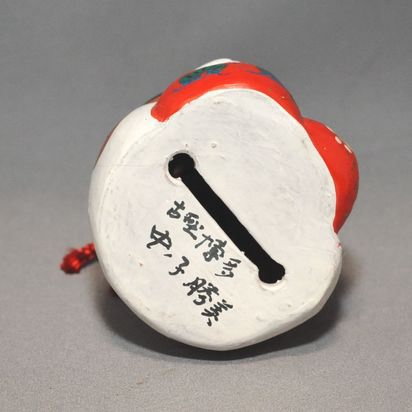

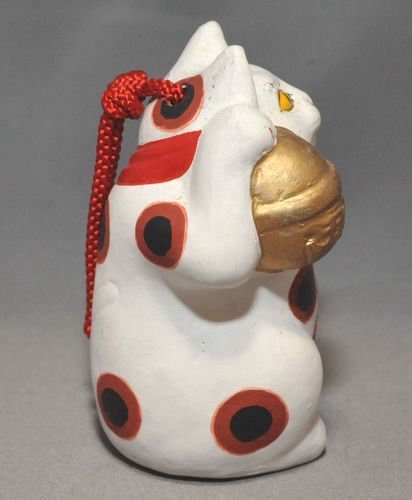

おそらくこのダルマ抱きが 古型博多人形の招き猫の 原型であると思われる。 底の裏書きは2003年の中野ひな市で 書いてもらったもの。 白猫に茶色の縁取りの黒い斑 左手挙げ 赤い首たまに二重の前垂れをつけている 黄色い目に細い針状の目が特徴的 尻尾は痕跡があるが彩色されていない |

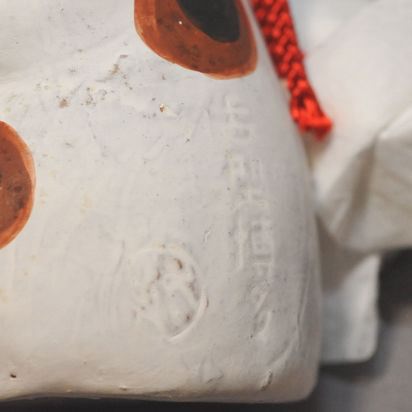

| 背面に「古型博多」と「中ノ子」の刻印 高さ93mm×横62mm×奥行59mm |

|

| 鈴持ち | |

|

|

| 大きな五十鈴の鈴持ち | 鈴に付いた赤い布を左手に持っている |

|

|

| 右手挙げ | 斑模様が多い |

|

つくりはほぼ同じであるが右手挙げ 背面の斑がやたら多いが 最近のものは適当な数の戻っている。 赤い布の付いた大きな鈴を持っている 布を持っているので首玉には鈴なし 前垂れも簡素化 背面に「古型博多」と「中ノ子」の刻印あり 高さ96mm×横60mm×奥行53mm |

| 持っている金色の鈴には「五十鈴」の文字 これは伊勢の五十鈴川の五十鈴である なぜ博多の土鈴に五十鈴川? ある事情通に聞いた話では「・・・・・・」 ということでここでは書けません |

|

| 五十鈴の刻印 |

| 仔ネコ抱き | |

|

|

| 仔ネコがめでたい宝を抱える | 前垂れは二重 |

|

|

| 斑なしの白猫 | 小槌の紐は背面まである |

|

つくりはダルマ抱きとほぼ同じであるが 猫は彩色、斑なしの白猫 左手挙げ 赤い首玉には鈴がつき、前垂れも二重 2匹の白い仔ネコを抱いている 仔ネコはそれぞれ右手挙げと左手挙げ 仔ネコはそれぞれ巾着と小槌を抱えている 親猫の右手は仔ネコを支えている 背面は「中ノ子」の刻印のみ 高さ94mm×横59mm×奥行64mm 2002年当時の記録を見ると 当時まだ未発表とある。 |

上の3種の招き猫土鈴以外にも未入手だが猫土鈴が存在する。

| 未所蔵の招き猫と猫 | |

これ以外にも「叶」の扇を持った 同型(ややスリム)のタイプや 招き福助風の猫の上に 羽織立ち招き猫が乗った土鈴もある。 これらは比較的最近つくられたと思われる。 扇持ちは猫自体が黄色っぽい色で 背面まで彩色され 尻尾も彩色されている。 尻尾が二股に分かれているように 見えるのは猫又? でも二股に見える部分は 尻尾の先端ではない。 「招き猫十八番」さんのサイトで 見ることができます。 |

|

| 中野市 日本土人形館所蔵 | |

|

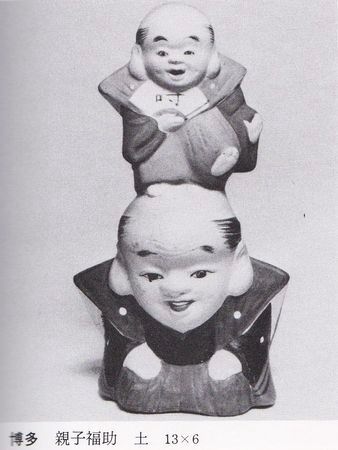

なお、招き福助風の猫は 同じ古型博多人形にある親子福助が 原型にあるのではないかと思われる。 ただし親子福助は招いていない。 |

| 全国郷土人形図鑑(足立孔、1982)より | |

| 裃猫 |

|

|

愛知のNさん旧所蔵品 紫の裃袴姿の土鈴で扇子を持ち招いていない 着物は赤で袖には梅と松? 背面には中ノ子の刻印 高さ約75mm |

|

|

|

|

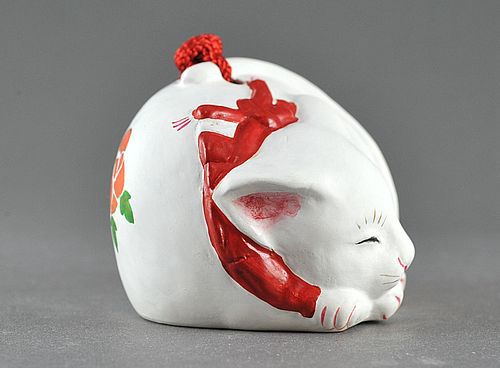

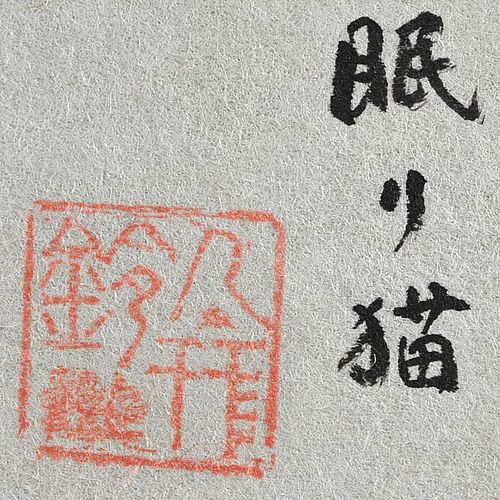

招き猫の人形鈴はネット上でもよく見かけるがなぜか眠り猫は見かけない。現物がみつかったので資料として掲載することにした。

| 眠り猫 | |

|

|

| 穏やかな顔で眠る猫 | 背中に牡丹?の柄 |

|

|

| 赤い首玉 | 背面にも牡丹と刻印 |

|

「人形鈴」のひとつ 栞にもあるので古くからの型なのだろう 赤い首玉をした白猫が穏やかな顔をして眠っている 日光東照宮の眠り猫と違い警戒態勢にはないようだ 背中と背面には牡丹と思われる柄が入る 古型博多の猫は彩色があるなしにかかわらず 尻尾が長いものが多い この猫も紐を通す穴のある部分まで尻尾が伸びている デザイン的なこともあり伸ばしているのか? では尻尾の付け根は?不思議な尻尾である 高さ57mm×横89mm×奥行70mm |

|

購入時期は不明だが 中野ひな市で購入した |

| 「中ノ子」の刻印 | |

|

|

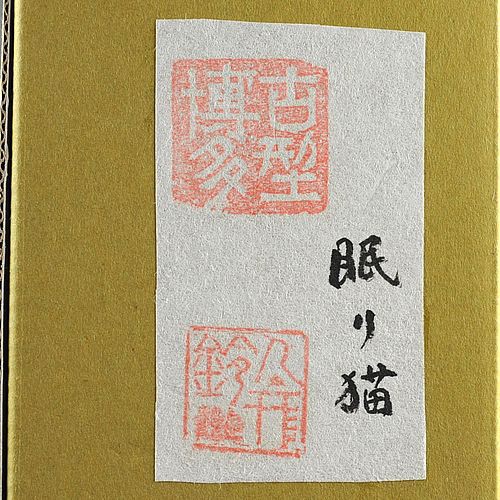

| 箱に貼られている | この印は読めなかったが「人形鈴」であることがわかった |

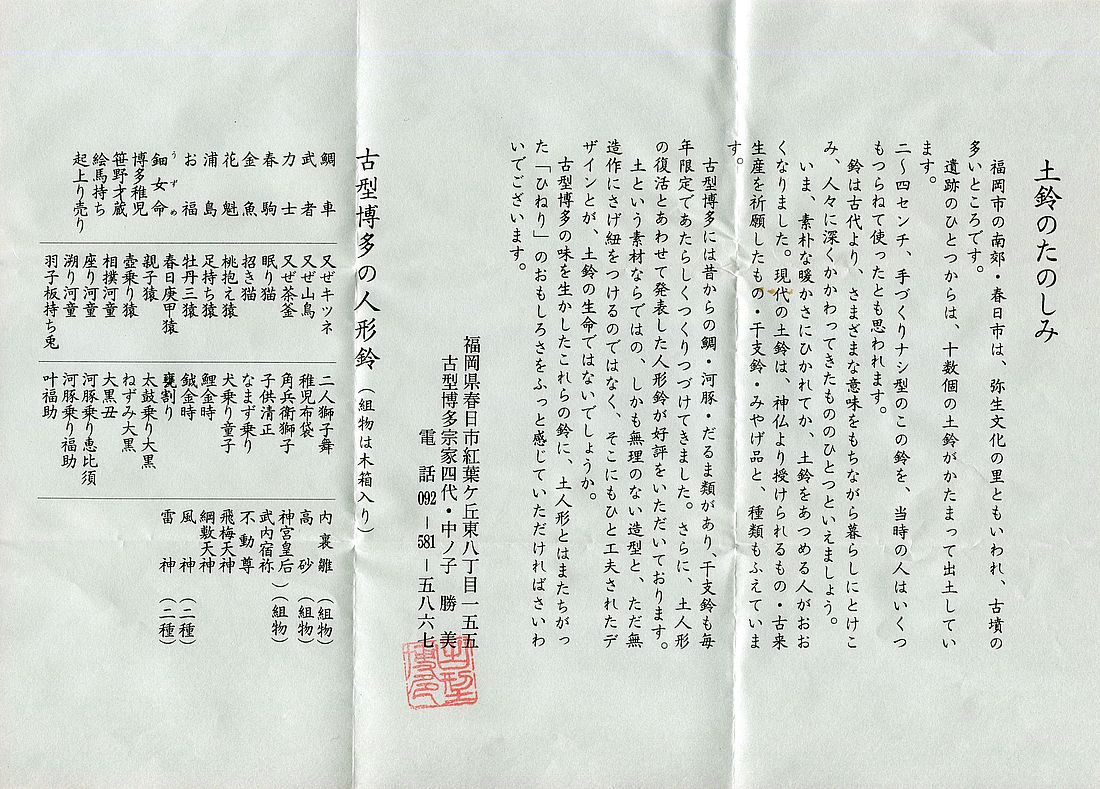

| 添付の栞 |

|

| 参考資料(下) |

|

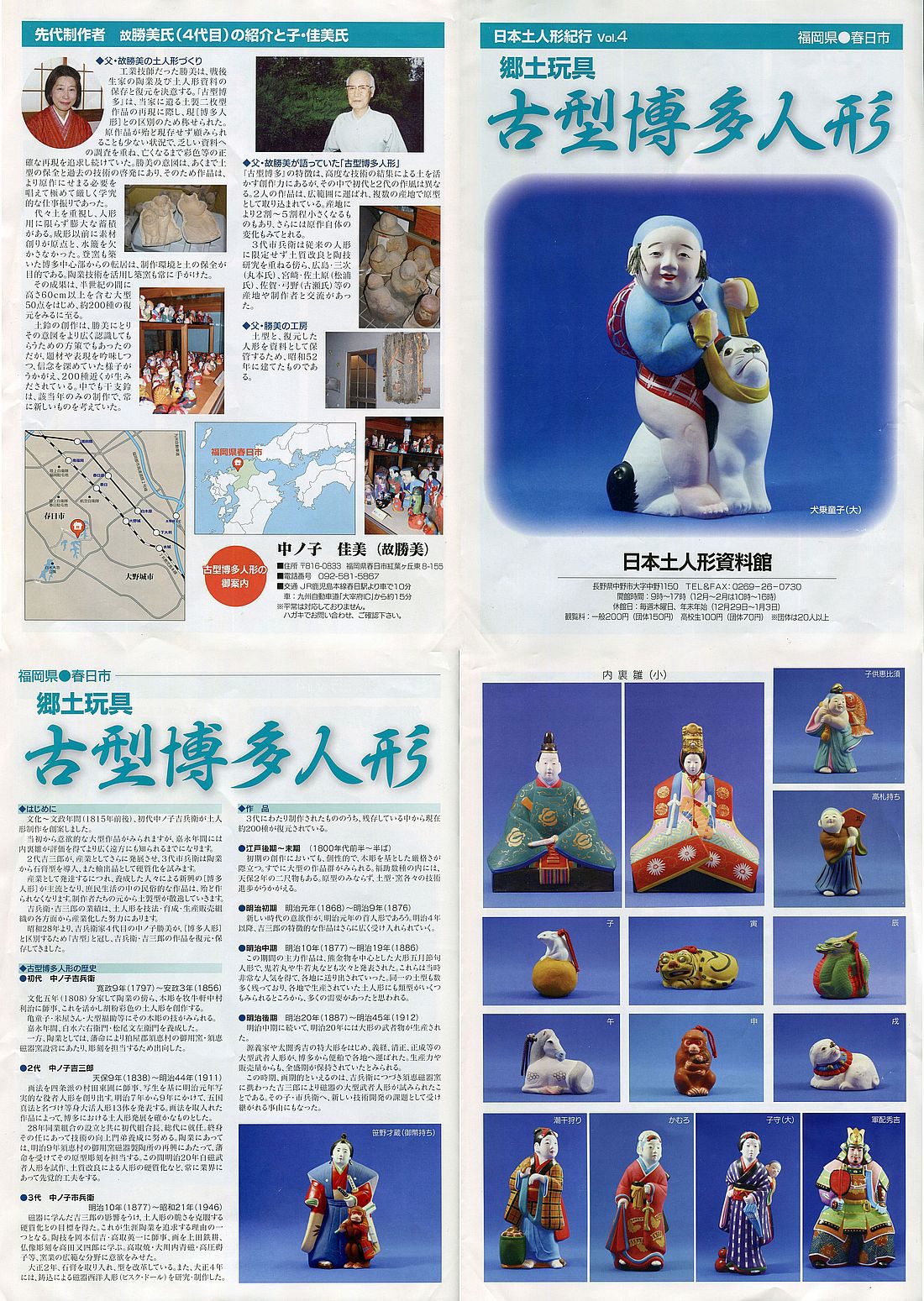

| 日本郷土人形紀行vol.4 (日本土人形資料館パンフレット) |

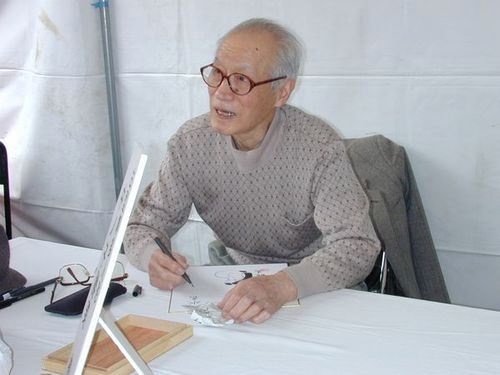

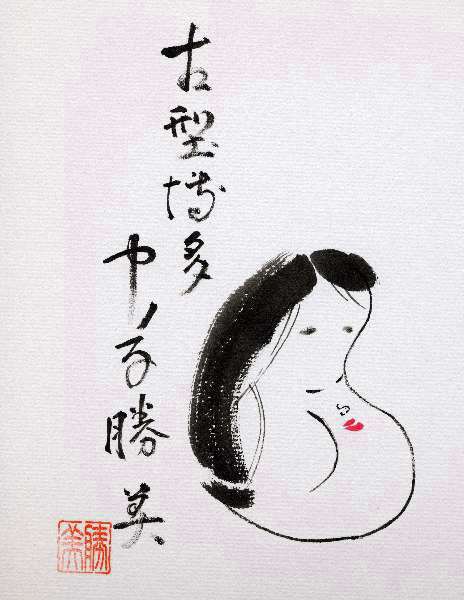

2003年の中野ひな市で作品の底にサインをしていただき、色紙もいただいてきた。中野には毎年全国土びな即売会に出品されていて干支ものを少しずつ購入していたが、残念ながら中ノ子勝美さんが亡くなられて干支の購入が難しくなってしまった。

|

|

| 2003年の中野ひな市において | 色紙(部分) |

|

|

| この時のサインが上のダルマ抱きの底書き | |

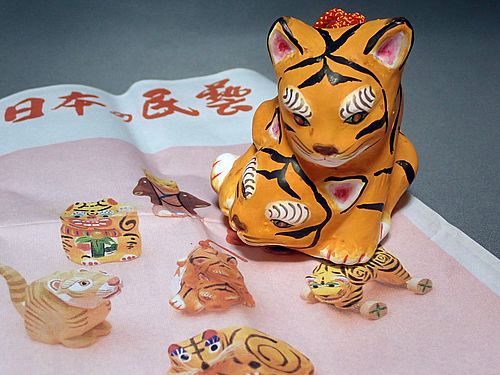

| 双児寅 参考資料 | |

|

干支ものの人形鈴を多く作っている これもそのひとつ やはり中野ひな市で購入している 下に敷いてあるのは箱に同封されていた 「日本の民藝」(平成22年)のコピー 表紙の中央に双児寅が掲載されている 平成22年(2010)なので制作者は中ノ子佳美となっている 干支ものに人形鈴はいくつか持っているが 2匹組み合わせた作品はいくつかある 裏の刻印は「中ノ子」と「古型博多」の両方は入る |

|

|

参考文献

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

日本郷土玩具 西の部(武井武雄、1930 地平社書房)

「鯛車 猫」(鈴木常雄、1972 私家版)郷土玩具図説第七巻(鈴木常雄、1988覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド4(畑野栄三、1993 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

招き猫博覧会(荒川千尋・板東寛二、2001 白石書店)

日本の土人形 (俵有作、1978 文化出版社)

日本の郷土玩具・九州(薗部澄・他、1963 美術出版社)

全国郷土人形図鑑(足立孔、1982 光芸出版)

日本郷土人形紀行vol.4 (日本土人形資料館パンフレット)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()