木彫人形

種類:木彫

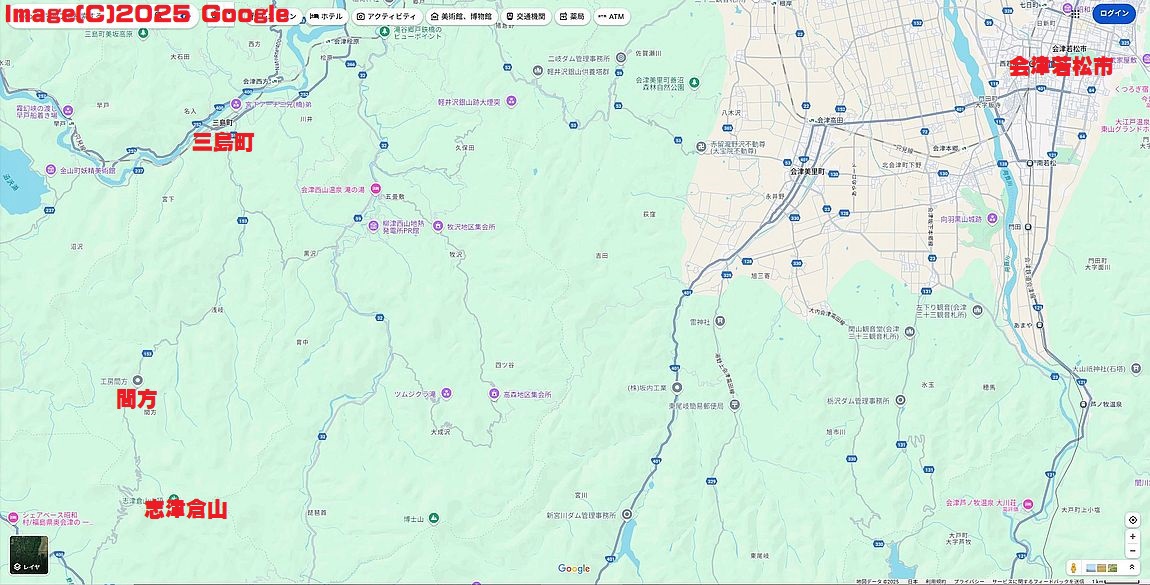

制作地:福島県大沼郡三島町

現制作者:長郷千代喜(長郷工房)

栗城佐(くりき たすく)

郷土玩具からは少し外れるかもしれない民芸品ともいえる猫。

制作者は山葡萄細工の工芸作家(山葡萄のツルで制作した篭など)の制作者として有名な長郷千代喜(なごう ちよき)。鎌田慧(1990)の取材時で57歳とあるので昭和一桁の生まれと思われる。その長郷千代喜が地元の民話を元に制作した木彫の猫。残念ながら高齢になりその制作は休止されて廃絶状態だったが、2014年になって三島町生まれの大工、栗城佐(くりき たすく)によって復活した.。長郷工房のしおりには「こけし」という言葉が使われており、町の案内にも猫のこけしとしているが、ろくろ引きではないので伝統こけしの定義からは外れている。木彫といった方がいいだろう。

当地には古くから化け猫伝説が伝わる。おもな言い伝えを掲載する書籍を下記に記した。国立国会図書館のデジタルライブラリーで閲覧できるものが多い(アクセス権が必要)。

「かしゃ」は「猫」や「化け猫」をさすようである。「猫」をさす場合も「化け猫」の意で使われているようである。

|

制作されているのは福島県大沼郡三島町の山間部にある間方(まがた)である。1982年三島町で「三島町フォーラム」が開催された。これは行政と町民、町外の特別町民の勉強会として始まったものである。冬場は出稼ぎが常の地域であったが、フォーラムを重ねるうちに集落の自然の冨に気づき林業一筋の一家が工房を建てた。それに倣い長郷千代喜も工房を開き「和かんじき」や「かしゃ猫」を作り出し、1985年「木遊会」が結成された。やがてヤマブドウなどの蔓細工や裂き織り、漆器や桐箪笥など工芸村へと発展していった。

長郷によるかしゃ猫の制作開始はそれより前であるが、かしゃ猫の木彫自体は古くからあったようで魔除けやおもちゃとされていたようである。おそらく各家庭で手作りで彫られたものであろう。長郷千代喜は小さい頃からかしゃ猫の話は聞いていた。そのかしゃ猫を創作こけしにしようと考えたが実物は見たことがなかった。制作にあたりなかなか顔の凄みが出なかったという。1975年に意匠登録の申請がされて1978年に許可がおりている。したがってかしゃ猫の誕生は1970年代初頭と思われる。1983年版(昭和58年)の福島民報年鑑には三島町の特産品・みやげ品に「かしゃ猫人形」が見られる。

かしゃ猫に使われているのは雑木のコシアブラで弘法大師がかしゃ猫を叩いた杖だったという伝説によるものだという。大中小3種類あったようで年間1000本程度の制作であるという。かわいい猫にしてほしいという注文もあったようだが伝説に忠実でなければということらしい。しかしその顔の中には慈愛のある表情にしたいと言うことであった。

かしゃ猫と弘法大師については「かしゃ猫の由来」を参照のこと

長郷千代喜は高齢で制作を休止したようだが、「志津倉山のかしゃ猫伝説」(2012年)三島町観光協会旧ブログを見ると「20年ほど前までは、かしゃ猫やかしゃ猫土鈴をおみやげとして作っている町民の方がおられました。近頃では、後継者を育て、こうした玩具を復活させたいと考えていますので、しばらくお待ちください」とある。したがって2012年当時はまだ後継者探しあるいは育成中だったようだ。「かしゃ猫土鈴」も気になるところだ。

現在は栗城佐により制作されている。町民により小型のかしゃ猫ストラップなども制作されているようだ。また「かしゃ猫」の制作をおこなっているわけではないが「かしゃ猫クラブ」という「かしゃ猫トレッキング」(志津倉山トレッキング)を開催しているグループもあり、「かしゃ猫」は地元に大いに貢献しているようだ。

| 長郷千代喜作 かしゃ猫 | |||||||||

|

|

||||||||

| 真っ赤な口を開き目はつり上がっている | |||||||||

|

|

||||||||

| 頭以外は原木のまま | |||||||||

|

下の参考画像と比較すると サイズは大のようである 高さ214mm×横68mm×奥行52mm ※1本ずつサイズが異なるので 測定数値は目安 |

||||||||

| 枝分かれした部分を使用している | |||||||||

|

|||||||||

かしゃ猫の由来

三島の民話 かしゃ猫伝説 三島町交流センター 山びこ(2016) 間方の長郷千代喜談

三島の民話 かしゃ猫 三島町交流センター 山びこ(2016) 間方の久保田テル子談

| かしゃ猫の由来 しおりより |

| かしゃ猫の由来 このこけしの由来はその昔志津倉山に化婆猫が住み雨を百日降らせ百日の日照りを続け性悪き病を流行らせ若くして没する人の骸を食いその余命をわがものにしてこの地方の人々を困らせていた これを聞かれた弘法大師は志津倉山のコシアブラの木で退治して猫の魔力で天の災いから人を救い人の病を治す志津倉山の主になったと伝えられこの地方では魔除けの神として子供が生まれるとコシアブラの木で猫のこけしを作り玩具とされている 長郷工房主敬白 |

| さらに古い「会津志津倉山 かしゃ猫の由来」 しおりより |

| ”志津倉山”は通称オーベエと呼ばれ標高一二三四米、全山が岩壁に囲まれ昼なお暗いブナ林としの竹におおわれた人跡まれな探山で伝説の山として有名である。 志津倉の猫啼き岩には、かしゃ猫が住むと恐れられている。かしゃ猫は千年の歳を重ねた妖獣で天候の変わり目には不気味な声で四囲の木の葉の落ちるほど吠えるといわれる。地元ではかしゃ猫におそわれるのを怖れて葬式には鐘太鼓をいっさい使わず真夜中にこっそり送り出したと伝えられる。 この民芸品のかしゃ猫は伝説をもとに地元の人が冬の手すさびに作ったものです。 敬白 |

古いしおりには魔除けの部分がいっさい書かれていないのがおもしろい。

なぜかしゃ猫が誕生したかは語る者によって多少内容は異なるが、概ね次のようになる。

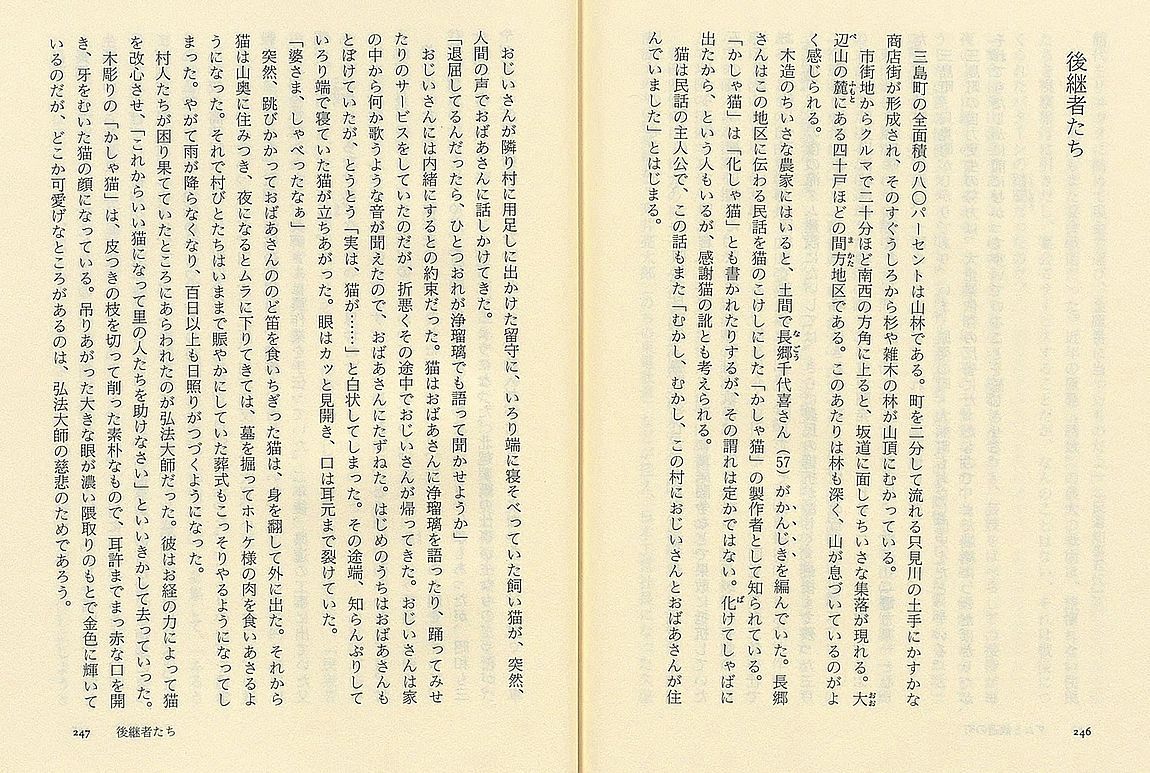

長年飼っていた猫がおばあさんが留守番をしているときに、退屈しのぎに浄瑠璃を語った。しかしそれは他言無用としていたが、おばあさんはその話をしてしまった。秘密を明かされた猫は奥山に住みつき夜になると降りてきて災いをもたらすようになった。

その後、弘法大師により改心したかしゃ猫は集落の守り神となった。

これらのいきさつについては、鎌田(1990)が簡潔に記しているので掲載しておく。

|

| 鎌田慧 著『ドキュメント地方』,筑摩書房,1990.6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13109224 |

年をとった飼い猫が人の言葉をしゃべるという言い伝えは全国にあるようである。だいたいにおいて他言無用で当時の娯楽であった浄瑠璃などを聞かせるが、聞いた者はその約束を破ってしまいその後いろいろと問題が発生している。これは全国的に同様なパターンが見られる。

志津倉山のかしゃ猫伝説(2012年) 三島町観光協会旧ブログ

三島町のかしゃ猫伝説 町の大工さんから教わるかしゃ猫づくりと伝説の昔語り せど森の宴

ヤマブドウ蔓細工師 長郷千代喜さん Front11 水の文化情報誌 11巻6号(1999)文化史 (国会図書館ログイン必要)

みやげもんコレクション203 かしゃ猫 BURUTUS798号(2015年4月15日号)

山は猫 奥会津・志津倉山の猫啼岩 志津倉山のカシャ猫伝説 (2010)

三島町の「かしゃ猫伝説」を見て聞いて触れて・・・ シェアベースマッチング

かしゃ猫土鈴 大和の土鈴 福島県の土鈴

参考文献

ドキュメント地方(鎌田慧、1990 筑摩書房)

会津の峠 下(会津史学会、1976 歴史春秋社)

今、農業第三世代が面白い(安達生恒、1992 楽遊書房)

昭和村の歴史(昭和村教育委員会、1973 昭和村)

民話と文学19号(民話と文学編集委員会、1988 民話と文学の会)

三島町史(三島町史編纂委員会、1968 三島町史出版委員会)

全国昔話資料集成31(岩崎美術社、1979 岩崎美術社)

Front 11巻6号通巻126号(リバーフロント整備センター、1999 (財)リバーフロント整備センター)

福島民報年鑑1983年版(福島民報社編、1982 福島民報社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()