増補改訂版

増補改訂版下総玩具

種類:紙張り子および土人形・手びねり

制作地:千葉県柏市根戸

現制作者:松本節太郎(廃絶)

|

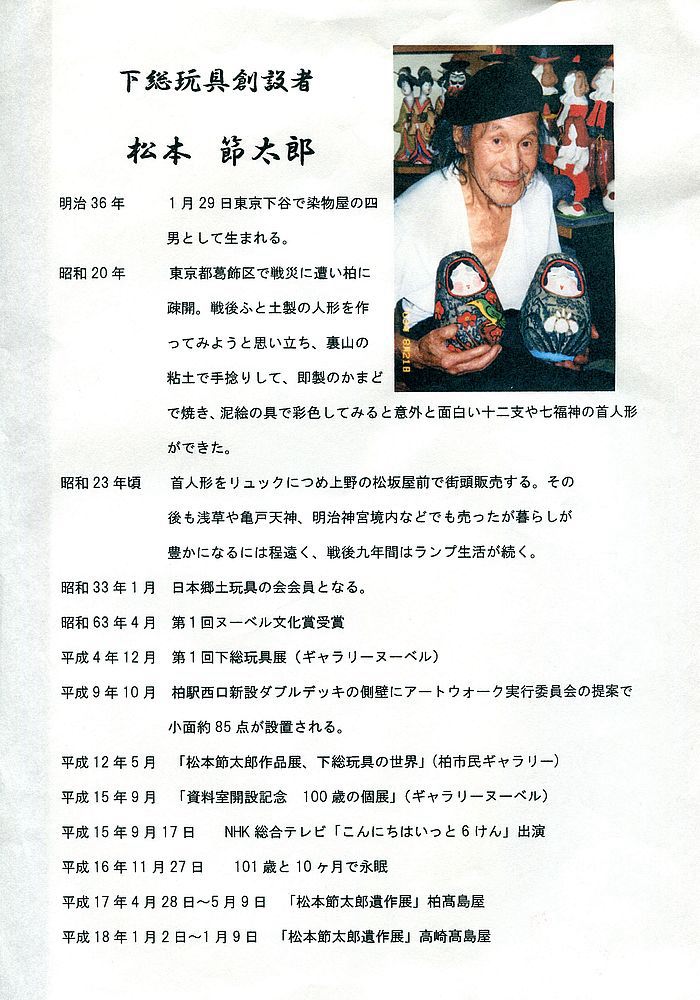

松本節太郎(1903〜2004)は 明治36年生まれということだが 東葛毎日の記事によれば 戸籍上は明治36年(1903)だが、 子どもが元気に育つか分からない 時代背景もあり、 「健康児」に成長した3年後に 出生届を出したという 明治33年(1900)生まれということになり 亡くなった時点で104歳ということになる この点については戸籍を見てもわからないし 本人の聞いた記憶だけなので 真相については不明である |

| 松本節太郎資料室パンフレットより |

下総諸玩具は明治36年東京で生まれた松本節太郎によって創始された。戦前にすでに縁日などで売る玩具を作っていたが、昭和20年3月戦災で東京から柏市に疎開。戦後、手捻りで首人形などを創作し始める。昭和23年ごろから上野松屋前や浅草、亀戸天神などで街頭販売をする。本人の弁では郷土玩具というよりは季節に応じた際物であるという。露店で販売することにより客の反応も制作をして行く上での参考となった。初期の頃は制作を依頼に応じて作られることもあった。その後、首人形、手ひねり、張り子と創作の粋は広がり1500種類以上の作品群となった。浮世絵を手本にした風俗人形も制作した。当初はこれらの作品群に特に名称もなかったというが客から名を付けた方が良いと言われ、住んでいる場所が千葉県柏市なので「下総首人形」とした。その後も首人形だけでなく土人形や張り子など多方面の制作を続け「下総の諸玩具」として名を知られるようになった。

現在使用されている「下総玩具」は下記の(株)清水メガネ、(株)ニフティー(ギャラリーヌーベルの母体)により登録商標されている。

二代目は節太郎の娘が継ぐ予定だったが先に亡くなってしまったため、平成16年11月27日、松本節太郎が101歳で亡くなると共に下総玩具も一代限りで廃絶した。

なお、古い書籍には柏市八幡町の住所が掲載されている。おそらくこの場所が戦後親子4人で引っ越してきた場所に当たるのであろう。その後の根戸工房となった柏市根戸とはそれほど離れてはいない。現在、八幡の住所には「メゾンマツモト」という集合住宅がある。もう一人お子さんがいたようだが、この集合住宅と松本節太郎に関係があるのかは不明である。

| 招き猫 中型 | |

|

|

| 左手挙げ | 少し上向きの視線 |

|

|

| 尻尾はない | 三毛 |

|

もっともスタンダードな中型 三毛で中に鈴が入っている 高さ147mm×横105mm×奥行 95mm |

下総の諸玩具は実にいろいろな種類が存在する。招き猫も何種類あるかわかか不明である。よく見かけるのはこの型で、画像のものは張り子で毛色は三毛、素地は和紙に近い色を下地に塗っている。招き猫はこの下地の色の他に白と黒が基本となっている。また模様は三毛、黒ブチと黒猫が基本となる。目は細め、丸目などがあり、下地・模様・目の組み合わせによりいろいろなバターンができあがる。また前垂れにいろいろな柄が入ったタイプも存在する。どれも顔は少し上を向いている。

小型のものは起き上がりになっており、いずれにも中に鈴が入っている。また「下総」と「根戸工房」の所在地を表す紙が貼り付けてある。

|

左から小・大・中の基本サイズ | ||||||||||||

|

どれも少し上向き加減 | ||||||||||||

| 左から大・中・小 みんな上目がち | |||||||||||||

|

「下総」の紙が貼られる | ||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

資料室では見られるが、泥メンコの猫もあったがこれは残念ながら手元にはない。どうしても招き猫を優先したのでこのようなものは後回しになってしまったのである。それほど高価ではないと思われるので何とか手に入れたいものだ。

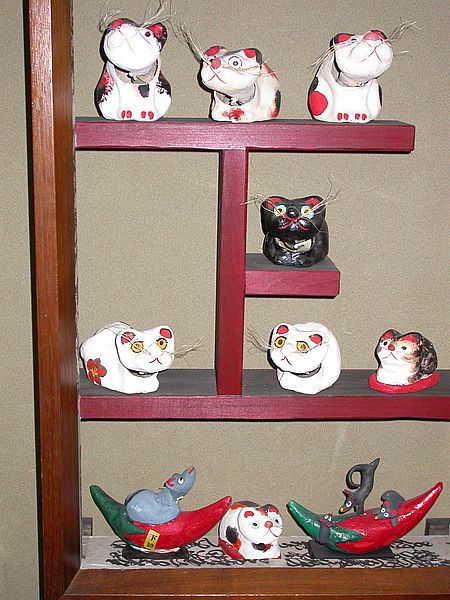

招き猫ではないが、手びねりの土人形の猫もよく見かける。これもいろいろな種類がたくさんある。また下総の首人形の中にも猫がある。

| 手びねりの猫たち | ||||||||

|

||||||||

| 手ひねりの猫たち 高さ4〜5cm程度 | ||||||||

|

| 首ふり | |

|

|

| 首ふり猫黒 | |

|

|

| 右下の「唐辛子ネズミ」がおもしろい | お座りタイプと香箱座り |

| 首ふり十二支の派生であろう紙張り子の首振り猫 姿勢もいろいろとある ひげは麻で出来ている 右画像が首ふり十二支だが子から寅が 画面から外れてしまっている 首ふりカエルもある |

|

| 手前が首ふり十二支 |

| 首人形 | |

|

|

| 猫の首人形(ネズミが1匹!と思ったら猫だった) 猫の柄や色彩は固定されているようだ |

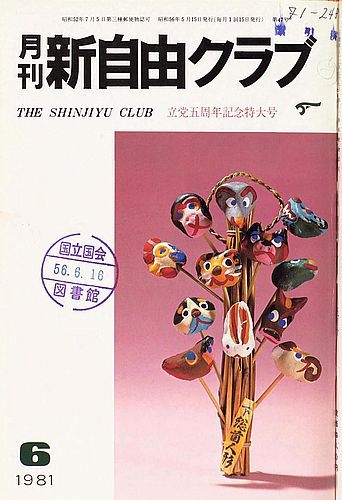

十二支の首人形 見つかり次第画像アップ予定 上の画像は新自由クラブの機関紙の表紙 国立国会図書館デジタルアーカイブスより |

|

|

| 左端は雨だれ | 彩色途中の首人形 |

| 雨だれという首人形は始めて見た 100歳になってから制作を始めたとのことで ほとんど流通しなかったのだろう |

|

|

|

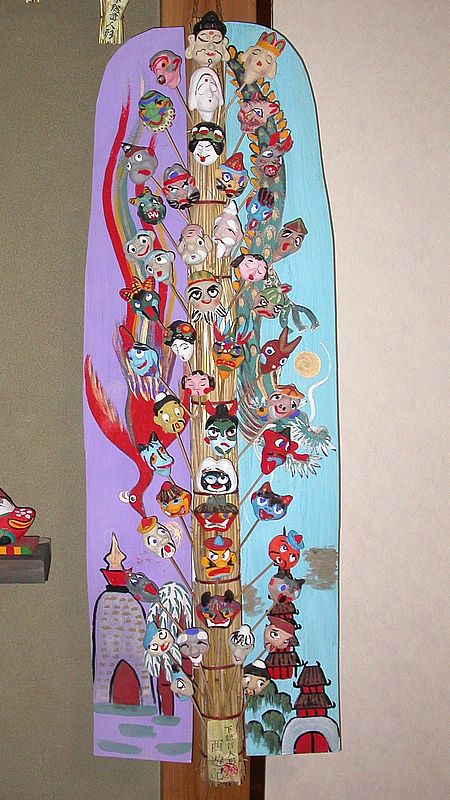

| 日本の神 | 西遊記 |

|

|

| 一番左は「下総野菜」 | |

|

左の新聞記事は私が持っている戦前の郷土玩具の本に挟んであったものです。 もちろん戦後の新聞ですが、引き揚げ者が・・・、田端駅近くで蒸気機関車の汽笛や煙、火の粉が・・・、とあるので昭和20年代ででしょうか。 上野や亀戸、目黒に売りに来ると書かれています。 「風格がひょうひょうとしていて、俗っぽさがなく、清らかさがあるのが街ゆく人の心をうちます。それは作者の持つ個性でもありましょうが、千葉の持つ土の味わいでもありましょう。」とあります。 一度は柏にあった根戸工房を訪ねてみたかったのですが、結局訪ねることなく廃絶してしまいました。 「房総の郷土玩具」(石井車偶庵・他)によれば生活が大変な中、奥さんの内助の功をなくしては人形制作に打ち込めなかったことや娘さんが後を継ぐことが書いてあります。 しかし、何年か前にいっしょに制作をしていた娘さんが先に亡くなり、気を落としてもうあまり制作していないという話を土鈴関係の方から聞いたことがありました。 周りの人から励まされ、支えられたからこそ、人形作りを100歳を超えるまで続けられたのでしょう。 節太郎さんが亡くなった今、手びねりの首人形などはもう制作が難しいでしょう。 張り子もまねをされることを嫌ったとのことで型などは処分された可能性があるという話も耳にしました。 見ればすぐに松本作とわかる下総玩具。廃絶しても全国に出て行った膨大な数の作品たちはこれからもみんなに愛され続けるでしょう。 |

(資料室の写真はすべて許可を取って撮影・掲載しています。リンクも快くOKを頂きました。)

|

| 東葛まいにち 2003年(平成15年)9月10日第452号 (PDFファイルへ) |

夢の跡、根戸工房跡を訪ねる (2007年9月29日)

下総張り子の制作者、松本節太郎さんが亡くなり、3年近くたちます。生前、いつでも行けると思っている内に亡くなられてしまいました。ギャラリーヌーベル「松本節太郎資料室」へ行ったときも行きそこなってしまいました。

今回別件でごく近くまで行きましたので、どのような状態になっているかわかりませんが寄ってくることにしました。

あらかじめ地図で検索しておいたので場所はすぐわかりました。大きな工業の向かいですが、ごく普通の住宅街です。きっと工房を開いたころは寂しいところだったに違いありません。表札はまだかかったままです。どこまでが松本宅かはわかりませんが、どうもこの一角は松本さんの宅地のようです。まわりを回ってみると裏の窓際に張り子が置いてあるのがガラス越しに見えます。まさに数々のユニークな張り子を創作し、送り出した夢の跡です。いずれこれらの張り子もかたづけられ、工房も取り壊されるかもしれません。

かつて数々の夢を作り続けた根戸工房の名前と作品だけはいつまでも残り続けるでしょう。

| 2007年訪問時の根戸工房 | |||

|

|

||

| 多くの傑作を生み出した根戸工房跡 | 下総張り子 夢の跡 | ||

|

|

||

| 奥が工房だが、手前の住宅も松本宅のようだ | 残された完成品の張り子がもの悲しい | ||

|

|||

| おまけ | |||

|

|

||

| 画像を整理していたら北柏にあった「ふーか」(現在は閉店)という 招き猫を扱う店が出てきた ここにあったのか たしか目呂二の百猫トランプはここで購入したはずだ とりあえず記録に残しておこう (柏市北柏4-1-30) |

|||

参考文献

房総の郷土玩具(石井車偶庵・相場野歩、1976 土筆社)

招き猫尽くし (荒川千尋・板東寛司、1999 私家版)

郷土玩具1 紙 3 土(牧野玩太郎・福田年行編著、1971 読売新聞社)

郷土玩具図説第五巻(鈴木常雄、1985覆刻 村田書店)

全国郷土玩具ガイド2(畑野栄三、1992 婦女界出版社)

おもちゃ通信200号(平田嘉一、1996 全国郷土玩具友の会近畿支部)

東葛まいにち 平成15年9月10日 第452号 (東葛毎日新聞社)

日本の土人形(俵有作、1978 文化出版局)

日本船だま考(石井車偶庵、1980 車偶庵文庫)

郷土玩具お国めぐり(永田久光、1958 ダヴィッド社)

世界の人形・日本の人形(二宮信親、1976 読売新聞社)

関東名産探訪(宍倉恒孝、1973 河出書房新社)

月刊新自由クラブ昭和五十六年六月号(新自由クラブ、1981 新自由クラブ)

おもちゃのふるさと図鑑(平田嘉一、1985 東寺庵文庫)

郷土玩具辞典(斎藤良舗、1971 東京堂出版)

日本の郷土玩具(薗部澄・阪本一也、1972 毎日新聞社)

日本郷土玩具事典(西沢笛畝、1964 岩崎美術社)

土の鈴(石山邦子、1994 婦女界出版社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()